ニュース

ソイルセメント活用の「円形コンバック」事業化、現場発生土を有効利用:製品動向

旭化成アドバンス、土木管理総合試験所、小岩金網は、現場発生土を活用したソイルセメントによる「円形コンバック」工法を実用化した。

旭化成アドバンスは2025年4月16日、土木管理総合試験所、小岩金網と共同で、現場発生土を活用したソイルセメントを中詰材に利用する円形コンバック工法を実用化し、事業化したと発表した。

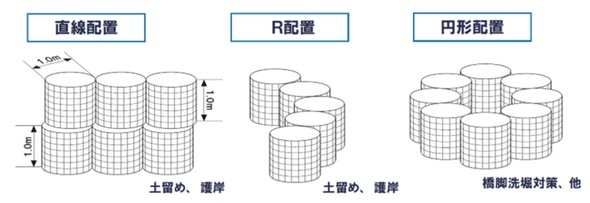

新工法は、掘削で生じた土砂にセメントと水を混合してソイルセメントを製造し、円形コンバックの中詰材とすることで、大型ブロック積擁壁を現場打設方式で構築できる。円筒形の金網を型枠とし、内袋はソイルセメントの余剰水を効率的に排水させて硬化速度を高める。現地の地形に応じた柔軟な施工が可能で、重量物の運搬が困難な山間部や狭あい地での施工性が向上する。

従来の円形コンバック工法ではコンクリートを充填材として用いていたが、山間部へのセメント輸送がネックとなっていた。新工法は現場発生土を活用することで土砂排出を抑制し、運搬コストや処分コスト低減にも寄与する。また、大型土のうを使用する工法に比べ、仮設/撤去/本設の3工程を1工程に短縮でき、土砂崩落や豪雨災害時の復旧工事を迅速化。二次災害リスクの低減にもつながる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

脱炭素:カーボンネガティブ仕様の埋戻し地盤材料「SUSMICS-S」を実工事に初適用、清水建設

脱炭素:カーボンネガティブ仕様の埋戻し地盤材料「SUSMICS-S」を実工事に初適用、清水建設

清水建設は、環境配慮型埋め戻し地盤材「SUSMICS-S」を実工事に初適用した。88立方メートル分を使用し、バイオ炭に固定された約8トンのCO2を地盤内に貯留した。 地盤改良工事:セメント系改良地盤の新たな強度判定技術、適正量の固化材の混入を30分で判定

地盤改良工事:セメント系改良地盤の新たな強度判定技術、適正量の固化材の混入を30分で判定

清水建設は、セメント系固化材を利用した地盤改良工事で、化学的手法を用いて、施工後における改良地盤の強度を早期に判定する技術「C−QUIC」を開発した。C−QUICは、セメントのアルカリ成分と酸の中和反応を利用して、改良直後に採取した未固結状態のソイルセメントに含まれるセメント量を推定するもので、改良地盤内に適正量の固化材が混入しているかどうかを30分程度で判定できる。C−QUICを活用すれば、改良地盤が固化するのを待たずに施工の良否を確かめられ、地盤改良工事の合理化が図れる。 施工:戸田建設が山留め芯材H形鋼のフランジに突起のない継手を採用、現場で添板装着不要

施工:戸田建設が山留め芯材H形鋼のフランジに突起のない継手を採用、現場で添板装着不要

戸田建設は、山留め芯材H型鋼のフランジに突起のない継手を用いた山留め工法を開発した。今回採用した継手は、一方の芯材に専用の接合部材を溶接した状態で搬入され、現場ではウェブのみボルト接合を行うことで使える。今後は、建築と土木両分野の作業所で新工法を導入していく見込みだ。 新工法:戸田建設が水素と酸素で構造物を切断する工法を開発、山留壁の切断撤去工事に適用

新工法:戸田建設が水素と酸素で構造物を切断する工法を開発、山留壁の切断撤去工事に適用

戸田建設は、日酸TANAKA、岡谷酸素とともに、コンクリート構造物の解体工法である「マスカット工法」に環境負荷低減要素を追加した「マスカットH工法」を開発した。マスカット工法は、可燃性ガスとして水素系混合ガスを使用するが、マスカットH工法は水素ガスのみとすることで、燃焼時は水のみが発生し二酸化炭素が生じない。さらに、マスカット工法の適用範囲は、RC造などの(他にCFT造、SRC造などの鋼材とコンクリートで構成される)構造物だったが、新工法は、ソイルセメント柱列壁(土とセメント系懸濁液を混合攪拌して地中に造成する壁体)の山留壁に対する解体・撤去工事へも適用できる。 産業動向:既製杭の品質判定技術でライセンス契約を3社と締結、清水建設

産業動向:既製杭の品質判定技術でライセンス契約を3社と締結、清水建設

清水建設は2018年6月、既製杭先端部と地盤の支持層を一体化するソイルセメントの強度を化学的手法で判定する技術「CW-QUIC」を開発した。同技術は300現場で採用された実績があり、このほど、同技術のライセンスを供与する実施許諾契約を三谷セキサンやジャパンパイル、東京ソイルリサーチと締結した。 新工法:押し込みと引き抜きの荷重がかかる建物の杭やアンカーを不要にする「PSPII工法」

新工法:押し込みと引き抜きの荷重がかかる建物の杭やアンカーを不要にする「PSPII工法」

青木あすなろ建設ら9社は、常時と地震時に押し込み荷重が作用する場合や地震時に引抜き荷重がかかる建物に対しても適用できるように、「ソイルセメント改良体(PSP)工法」を改良し、「ソイルセメント改良体工法(PSPII工法)」に名称を変えた。2020年3月25日付で日本建築総合試験所の建築技術性能証明をPSPII工法として改定した。