IHIが「重さ1トンを1000km運ぶ」無人空輸へ 支えるのはガスタービンと離着陸場:Japan Drone 2025(2/2 ページ)

IHIが次世代の空の輸送に欠かせない技術と位置付けるのは、「飛ばす力と着地の場」の両輪だ。Japan Drone 2025で披露した重さ1トンの荷物を1000キロ空輸するガスタービン動力システムと、空と地上をつなぐモビリティーハブとなる離着陸場インフラの実像に迫る。

空と地上をつなぐ空飛ぶクルマの離着陸場構想

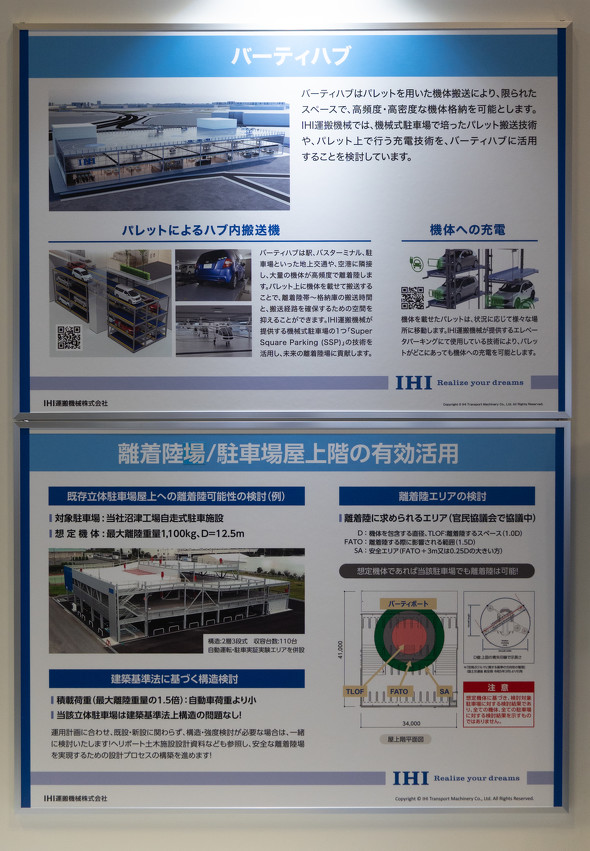

もう1つの技術展示は、空飛ぶクルマの社会実装を見据えた離着陸場インフラ構想だ。都市空間を活用し、空と地上をつなぐモビリティーハブを形成するというもので、開発を進めているのはIHIグループ会社でパーキングシステムのリーディングカンパニーとして知られるIHI運搬機械。これまで蓄積された技術やノウハウを生かし、新たな空のモビリティーインフラの構築に挑んでいる。

今展で提案したのは、用途や規模に応じた3タイプのインフラモデル。そのうち「バーティストップ」は、数機の運用を想定した最小構成の離着陸場で、離着陸帯に加え、充電や点検を行う倉庫機能も備える。

「バーティポート」は、10機程度の定期運行を見込んだ中規模施設。商業施設や観光地など人の集まるエリアへの設置を想定し、都市間移動や遊覧、短距離移動といった用途に対応する。2025年の大阪・関西万博でも、会場内の空飛ぶクルマ離着陸場に「EXPO Vertiport」という名称が採用されている。

「バーティハブ」は、空港や港湾、鉄道駅など大型交通ターミナルに隣接し、地方拠点での高頻度運行を想定したインフラだ。都市間と地域間を結ぶ中核施設としての役割が期待される。

また、空飛ぶクルマの搬送技術として、スキッド式向けの車輪ユニットも紹介した。スキッドとは、ドローンや空飛ぶクルマの機体を地面に着地させるための足となる部品。軽量で機動性が高い反面、車輪などが付属しておらず、着陸後の移動には不向きだ。IHI運搬機械では、簡単かつ安全に着脱可能な車輪ユニットの開発と実証テストを重ねている。ブース担当者は、「機体の運用を支える技術を開発し、空飛ぶクルマの社会実装に貢献していきたい」と展望を語った。

空の輸送を変える新たな動力技術と、それを支える交通インフラ。IHIは、その両輪の技術開発で、次世代モビリティーの社会実装に向けた道筋を現実的な構想として示している。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

建設DX研究所と探る「建設DX最前線」(3):労働人口の減少が迫る建設業界で広がる映像DX【セーフィー解説】

建設DX研究所と探る「建設DX最前線」(3):労働人口の減少が迫る建設業界で広がる映像DX【セーフィー解説】

建設DXの推進を目的に建設テック企業が中心となり、2023年1月に発足した任意団体「建設DX研究所」。本連載では、建設DX研究所のメンバー各社が取り組む、建設DXの事例や技術開発について詳しく解説していきます。今回は、セーフィーが提供する映像による建設DXについて紹介します。 ドローン:小型ドローンとレーザースキャナー併用、既存設備をデジタル化 狭小空間の3Dモデリング技術確立

ドローン:小型ドローンとレーザースキャナー併用、既存設備をデジタル化 狭小空間の3Dモデリング技術確立

三機工業はグループ会社と共同で、小型ドローンとレーザースキャナーを併用した狭小/閉鎖空間での既存設備の3Dモデリング手法を確立した。 ドローン:大型運搬ドローンで資機材運搬、1袋25キロを1日最大2トン 九電ドローンサービス

ドローン:大型運搬ドローンで資機材運搬、1袋25キロを1日最大2トン 九電ドローンサービス

九電ドローンサービスは、大型運搬ドローンを活用した資機材運搬サービスを開始した。目安として1袋25キロ程度の資機材を1日最大1トン、現場条件によっては最大2トンまで対応できる。 Japan Drone 2025:総合モーターメーカーがドローン参入 エッジAI搭載の速度制御装置とモーターを初披露

Japan Drone 2025:総合モーターメーカーがドローン参入 エッジAI搭載の速度制御装置とモーターを初披露

総合モーターメーカーのニデックが、ドローン分野への参入をまた一歩前進させた。「Japan Drone 2025」に初出展し、独自開発のESC(電子速度制御装置)と、それを搭載したドローン用モーターを披露。軽量/高効率の設計に加え、エッジAIによる異常検知機能など、空のモビリティーの安全を支える新たな動力技術に注目が集まった。 ドローン:ドローンとAI画像解析を組み合わせたインフラ点検ソリューション発売、デルタ電子

ドローン:ドローンとAI画像解析を組み合わせたインフラ点検ソリューション発売、デルタ電子

デルタ電子はドローン撮影とAI画像解析を組み合わせたインフラ点検ソリューション「SKYINSPECT AI」の国内販売を正式に開始した。 ロボット:横河電機とオランダのShell、プラント保守のロボット活用で協業

ロボット:横河電機とオランダのShell、プラント保守のロボット活用で協業

横河電機は、オランダのShell Global Solutions Internationalと、プラントの監視や保守のロボットやドローン利用で協業する契約を締結した。 ドローン:球体ドローンで地下ピット検査を遠隔化、作業時間を9割削減 清水建設

ドローン:球体ドローンで地下ピット検査を遠隔化、作業時間を9割削減 清水建設

清水建設は、検査作業の負荷が大きい地下ピットの検査で、球体ドローンを用いた遠隔手法を確立し、作業時間を従来の10分の1以下に短縮した。