再エネ余剰電力を冷房に活用、竹中工務店などが大阪で新システム実証:カーボンニュートラル

竹中工務店は、大阪府大阪市のアミティ舞洲で、再生可能エネルギーの余剰電力を冷房に活用する多重蓄熱機能付き帯水層蓄熱システムの実証試験を開始した。

竹中工務店は2025年7月1日、大阪府大阪市のスポーツ施設「アミティ舞洲」で、再生可能エネルギーの余剰電力を活用する多重蓄熱機能付き帯水層蓄熱システム(ATES:Aquifer Thermal Energy Storage)の実証試験を開始すると発表した。

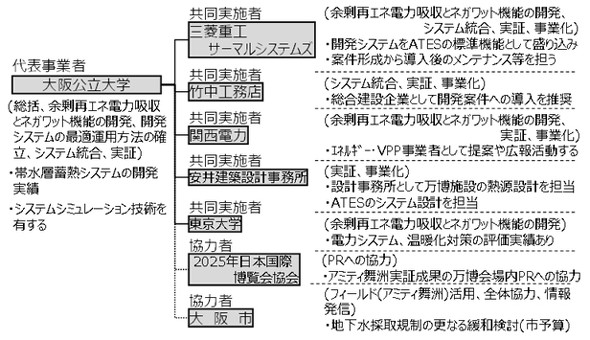

竹中工務店は、大阪公立大学、三菱重工サーマルシステムズ、関西電力、安井建築設計事務所、東京大学と共同で、環境省の「地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル技術開発・実証事業」に取り組んできた。その一環として、従来の季節間蓄熱が一般的なATESをベースに、多重蓄熱機能と短周期の蓄熱/放熱機能を備えた再エネの余剰電力吸収システムを開発した。

太陽光発電や風力発電などの再エネは天候によって発電量が変動し、電力需給のバランス確保が難しいという課題がある。さらに、春や秋は空調による電力需要が小さく、発電能力が需要を上回り余剰電力が発生しやすい。

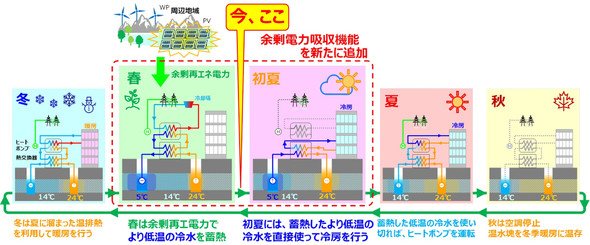

新システムは余剰電力を活用して電気エネルギーを冷房に直接使える熱エネルギーとして大量かつ安価に蓄え、このエネルギーをわずかな電力でくみ出して使用。「余剰再エネ電力の有効活用」と「電力の需給調整」の両面に寄与する。

余剰電力を効果的に吸収し、年間を通じて最適な運用

ATESは、地下の帯水層(地下水で満たされている地層)で冷暖房の排熱を熱エネルギーとして蓄えて再利用する地中熱利用システム。新システムは、季節間蓄熱機能を持つATESに、多重蓄熱機能や短周期蓄熱/放熱機能を付加。余剰再エネ電力のリアルタイム情報に基づき、ヒートポンプ熱源機を使って冷熱井に5℃で貯留する機能と、5℃で貯留した地下水により直接冷房する機能の2つを新たに構築した。蓄電池や水素に比べてコストを抑えながら、余剰再エネ電力を効果的に吸収する。

アミティ舞洲の既設ATESに新システムを導入し、2025年4月2日から6月9日まで、約140キロワットで累計270時間の吸収運転を実施した。再エネ設備が先行普及する九州エリアで、卸電力市場の約定価格が0.01円/キロワット時となった時間帯を、余剰再エネ電力と見なして運用。5℃まで冷却した地下水1万立方メートルを冷熱井に貯留した。

同7月1日からは5℃で貯留した地下水を直接冷房に活用する実証を開始し、「見なし充放電効率(蓄電池と見なした場合の充放電効率)目標70%」(直接冷房に利用する揚水温度上限値13℃の場合)を判断基準に評価を行う。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

導入事例:読売本社ビルの再エネ電力置き換えにアズビルが参画 自動蓄熱制御技術を導入

導入事例:読売本社ビルの再エネ電力置き換えにアズビルが参画 自動蓄熱制御技術を導入

アズビルは、読売新聞東京本社の本社ビルと東京北工場で使用する電力の約13%を再生可能エネルギー由来に置き換える事業に参画する。 カーボンニュートラル:愛三工業の新工場新築で、大林組が環境配慮型工場の実現へ

カーボンニュートラル:愛三工業の新工場新築で、大林組が環境配慮型工場の実現へ

大林組は、愛三工業の安城新工場(仮称)新築工事で、帯水層蓄熱空調システムなどの導入により、環境配慮型工場の実現を目指している。 AI:AIの需要予測で街区全体の熱を融通、清水建設がイノベーション拠点に導入

AI:AIの需要予測で街区全体の熱を融通、清水建設がイノベーション拠点に導入

清水建設は、街区内の各棟に分散配置した熱源群を1つの熱源システムとして統合制御することで、搬送動力も含めエネルギー利用を最適化する街区熱融通システムを開発した。 導入事例:日本初、大林組が液化水素の冷熱を建物の空調などに利用する実証に着手

導入事例:日本初、大林組が液化水素の冷熱を建物の空調などに利用する実証に着手

大林組は、岩谷産業が兵庫県尼崎市で保有する中央研究所と岩谷水素技術研究所で、建物の空調エネルギーなどへ液化水素冷熱を利用する日本初の実証を進めている。 導入事例:三井不動産レジが高耐久部資材を新築分譲マンションへ採用開始、屋内漏水を18年保証

導入事例:三井不動産レジが高耐久部資材を新築分譲マンションへ採用開始、屋内漏水を18年保証

三井不動産レジデンシャルは、大規模修繕工事の長周期化を図るべく、分譲マンション建築時に高耐久部資材の採用を開始する。また、これまで屋上と外壁から屋内への漏水保証は新築時から10年後までだったが、新築時から18年後までに延長する。同社の調べによれば、こういったケースで漏水保証期間が18年間というのはマンション業界で初となる。今回の取り組みは、埼玉県新座市で2022年3月に着工した新築分譲マンション「パークホームズ志木コンフォートテラス」を皮切りに、同社が開発する分譲マンションで順次展開していく。 スマートビルディング:コロナ対策や生産性向上を実現するビル向けソリューション、ジョンソンコントロールズ

スマートビルディング:コロナ対策や生産性向上を実現するビル向けソリューション、ジョンソンコントロールズ

ジョンソンコントロールズは、新型コロナウイルス感染症や働き方と環境意識の変化により変わったビルシステムのニーズを踏まえて、BASなどの運用技術とインフォメーションテクノロジーを組み合わせられるプラットフォーム「Open Blue」を開発した。