2024年も建設業の人材需給はひっ迫、有効求人倍率は躯体工事で9.3倍【独自分析】:建設業の人材動向レポート(58)(2/2 ページ)

本連載では、総合人材サービス会社で建設業向けの人材サービスを展開するヒューマンリソシアが、独自に調査した建設業における人材動向を定期レポートとしてお届けする。建設業従事者の人材動向に関する実態を解明し、建設業各社の採用・定着に向けた戦略を考えるうえで少しでもお役に立てれば幸いである。今回は、建設業の人材需給動向について、最新データをもとに2024年の状況を分析した。

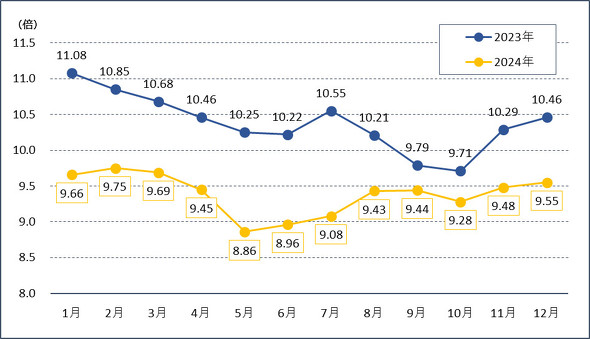

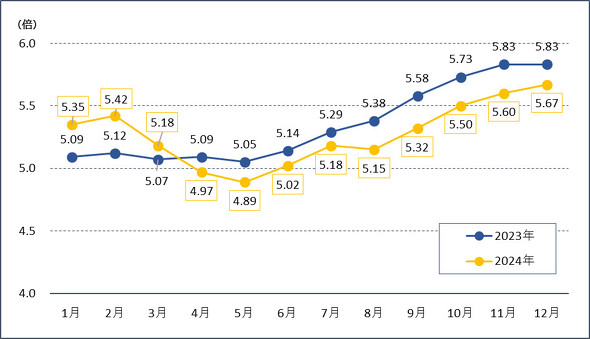

■建設躯体工事従事者と建設従事者(建設躯体工事を除く)は緩和傾向も高止まり

一方、2024年の有効求人倍率(平均)で最も高い「建設躯体工事従事者」は、2024年の全月で有効求人倍率が前年同月を下回った(図表5)。

「建設躯体工事を除く建設従事者」でも、2024年4月以降は前年同月よりも減少。人材需給はやや緩和傾向となっているが、高水準で推移していることから、高止まりの状況だと思われる。

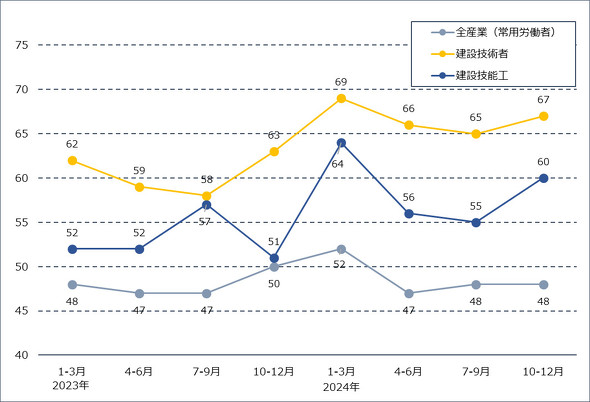

■建設技術者、技能工の人材過不足判断DIは上昇傾向、人材不足感はさらに高まる

過不足判断DIをもとに建設技術者(建設業における専門職/技術職)、建設技能工の人材不足感をみると(厚生労働省「労働経済動向調査」)、建設技術者は2024年1〜3月調査で69、4〜6月が66、7〜9月が65、10〜12月が67といずれも前年同期を上回った。

また、建設技能工も2024年1〜3月調査で64に大幅に上昇。4〜6月が56、7〜9月が55、10〜12月が60で、こちらも7〜9月以外は前年同期を上回り推移した(図表7)。全産業平均と比較しても高水準で推移しており、建設技術者、技能工の人手不足感はさらに高まっている。

※過不足判断DI(Diffusion Index)とは、「不足」と回答した事業所の割合から「過剰」と回答した事業所の割合を差し引いた値で、D.I.の数値が高いほど、人手不足感が強いことを示す

著者Profile

ヒューマンリソシア

ヒューマンリソシアでは、建設業界に特化した人材動向/市場動向/未来予測などの調査・分析に関する独自調査レポートやマンスリーレポート、建設ICTの最新ソリューションを紹介するセミナーなど、建設業界に関わるさまざまな情報発信も行っている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

調査レポート:2024年度の人手不足倒産、2年連続で過去最多を更新 建設業で初の100件超

調査レポート:2024年度の人手不足倒産、2年連続で過去最多を更新 建設業で初の100件超

帝国データバンクの調査によると、2024年度の人手不足倒産は350件に達し、2年連続で過去最多を更新した。建設業が初めて100件を超え、物流業でも高水準が続いている。 不動産テック:「不動産会社の13%超がDXに着手。物件募集/管理で導入が最多」アットホームが不動産DXの実態調査

不動産テック:「不動産会社の13%超がDXに着手。物件募集/管理で導入が最多」アットホームが不動産DXの実態調査

アットホームは、不動産DXの実態を調査した。不動産会社の半数超がDXに取り組んでいると回答し、対象業務は物件の募集や管理、重要事項説明、入居申込みの順となった。 第9回 JAPAN BUILD TOKYO:5分でナレーション付き動画教材が完成 建設技術を次世代につなぐ「PIP-Maker」

第9回 JAPAN BUILD TOKYO:5分でナレーション付き動画教材が完成 建設技術を次世代につなぐ「PIP-Maker」

4COLORSの動画作成サービス「PIP-Maker」は、PowerPointの資料をアップロードするだけで、アバターによるナレーション付きのeラーニング動画を短時間で制作できる。ベテラン社員に負担を掛けない若手教育に有効なツールとして、建設業などを筆頭に700社で活用されている。 ビルメンテナンス:AIで代替できないビルメン技術習得の場 日本空調サービスが22億円で研修施設を開設

ビルメンテナンス:AIで代替できないビルメン技術習得の場 日本空調サービスが22億円で研修施設を開設

日本空調サービスは、2025年4月に愛知県名古屋市南区港東通でビルメンテナンスの研修施設をオープンする。AIで置き換えられないビル設備のメンテナンス技術を実機で学び、若手技術者の現場配置までの育成期間を1〜2年短縮する。将来は他社技術者の受け入れなど、業界全体の未来を創る拠点となることを目標に定めている。 産業動向:売上5割増を狙う新会社「住友不動産ハウジング」誕生 「新築そっくりさん」と注文住宅を事業統合

産業動向:売上5割増を狙う新会社「住友不動産ハウジング」誕生 「新築そっくりさん」と注文住宅を事業統合

住友不動産は、住宅リフォーム事業の「新築そっくりさん」と注文住宅事業を統合した新会社「住友不動産ハウジング」を設立した。売上を早期に5割増とし、3000億円の達成を掲げる。新築とリフォームの事業統合で年1万棟を超える施工規模となり、住宅設備や部材、設計、物流の共有化で今以上の業容拡大を図る。 パナソニック電材事業の重要拠点ベトナム視察:日本の70年代を彷彿とさせるベトナム パナソニック現地法人が電材など30年で売上高222億円

パナソニック電材事業の重要拠点ベトナム視察:日本の70年代を彷彿とさせるベトナム パナソニック現地法人が電材など30年で売上高222億円

パナソニックのベトナム工場は、日本品質の電設資材や照明、室内空調機器の製造拠点として重要な役割を担っている。2014年の稼働開始以降、増築や新棟の建設に加え、生産プロセスでも自動化と内製化を進め、生産能力を強化。配線器具は従来の月産900万台から2030年度までに約1.8倍となる月産1600万台の量産体制を整備する。