建設混合廃棄物の「ふるい下残さ」をソイルモルタルに活用:サーキュラーエコノミー

大成建設と光洲産業は、建設混合廃棄物の中間処理過程で発生する「ふるい下残さ」をソイルモルタルの母材として利用する技術を確立した。

大成建設は2025年2月20日、廃棄物処理業の光洲産業と共同で、建設混合廃棄物の中間処理過程で発生するふるい下残さをソイルモルタルの母材として有効利用する技術を確立したと発表した。新技術は、神奈川県横浜市戸塚区の大成建設技術センターに建設した木造人道橋の橋台周辺空隙部の充てんに初適用した。

解体工事では、がれき類や木材、プラスチック、ゴムなどの有機物が混在した建設混合廃棄物が発生する。建設混合廃棄物の処理過程では、ふるい処理によって土砂を主体とした処理土(ふるい下残さ)が生じるが、微細な異物などが混入しているため再生利用が難しく、大部分が最終処分されているのが実情だ。全国の最終処分場は残余容量が年々減少傾向にあり、ふるい下残さの最終処分量削減が課題となっている。

両社は、建設発生土を再利用してソイルモルタルを製造する大成建設の「TAST工法」を応用し、ふるい下残さの有効利用技術の確立に取り組んできた。TAST工法は、砂質土を主体とする建設発生土にセメントと水を混合させソイルモルタルを製造する。今回、室内試験と試験施工によって、砂質土の代替材料としてふるい下残さからなる再生土砂を活用し、ソイルモルタルを製造できることを確認した。新技術では、ふるい下残さをセメントと混合して固化することで、有害物質の溶出を抑制しながら、所定の強度を確保した。

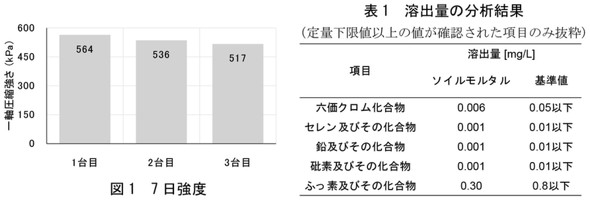

今回の木造人道橋建設工事では、建設混合廃棄物の中間処理で発生した約8トンのふるい下残さをソイルモルタルの母材として再生利用した。実際の施工では、橋台周辺の小規模な空隙部を充てんする際、運搬に使用したアジテータ車ごとにソイルモルタルを採取して強度を計測した。その結果、試料の7日強度は小規模充てんで目標とされる100キロパスカルを上回り、有害物質の溶出量は土壌環境基準に定められた基準値を満たすことを確認した。両社は今後、新技術の本格的な適用を推進する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

ロボット:台車の下に潜り込み、長尺の資機材を自動搬送 大成建設が超低床型自動走行ロボットを開発

ロボット:台車の下に潜り込み、長尺の資機材を自動搬送 大成建設が超低床型自動走行ロボットを開発

大成建設とラピュタロボティクス、匠は、滑り込み式超低床型自動走行ロボット「MogLifter」を共同開発した。 産業動向:大成建設グループの新研究施設開設 次世代舗装技術開発へ909mの「舗装評価路」整備

産業動向:大成建設グループの新研究施設開設 次世代舗装技術開発へ909mの「舗装評価路」整備

大成建設と大成ロテックは、次世代舗装技術の開発や環境課題解決に資する取り組みの実証評価を目的に、グループの新研究施設を開設した。 製品動向:3Dプリンティング技術で既設柱に巻き立て耐震補強、大成建設が公開実験

製品動向:3Dプリンティング技術で既設柱に巻き立て耐震補強、大成建設が公開実験

大成建設は、3Dプリンティング技術を活用した巻き立て耐震補強柱の性能確認実験を公開した。玄武岩を原料とするバサルト繊維の補強筋「バサルトFRTPロッド」と組み合わせることで、従来の鉄筋コンクリート柱を上回る耐震性能が得られることを確認した。 製品動向:建材の遮音性能予測システムを開発、数値解析で低コスト/短時間/高精度に評価 大成建設

製品動向:建材の遮音性能予測システムを開発、数値解析で低コスト/短時間/高精度に評価 大成建設

大成建設は、建築部材の遮音性能を数値解析により低コストかつ短時間で高精度に予測可能なシステム「TSounds-Lab」を開発した。新仕様部材でも、数値解析による評価結果に基づき建物への使用が可能になる。 AI:360度カメラと画像認識AI活用、建設現場の進捗を自動で図面化 大成建設が本格運用開始

AI:360度カメラと画像認識AI活用、建設現場の進捗を自動で図面化 大成建設が本格運用開始

大成建設は、360度カメラと画像認識AIを活用して建設現場の施工状況や資機材の所在を自動で図面化できる「工事進捗確認システム」を機能拡張し、本格運用を開始した。30カ所以上の自社建設現場で試行を重ね、現場確認業務にかかる時間を1日1人当たり1時間以上削減できることを確認している。 脱炭素:環境配慮コンクリに石炭ガス化複合発電由来の細骨材利用、東電PGと大成建設

脱炭素:環境配慮コンクリに石炭ガス化複合発電由来の細骨材利用、東電PGと大成建設

大成建設が設計・施工した千葉県印西市の洞道新設工事で、インバートの一部に石炭ガス化スラグ細骨材を使用した環境配慮コンクリートが採用された。石炭ガス化スラグ細骨材と環境配慮コンクリートを組み合わせて使用することで、互いの材料物性における課題が改善されることを確認している。