大成建設グループの新研究施設開設 次世代舗装技術開発へ909mの「舗装評価路」整備:産業動向

大成建設と大成ロテックは、次世代舗装技術の開発や環境課題解決に資する取り組みの実証評価を目的に、グループの新研究施設を開設した。

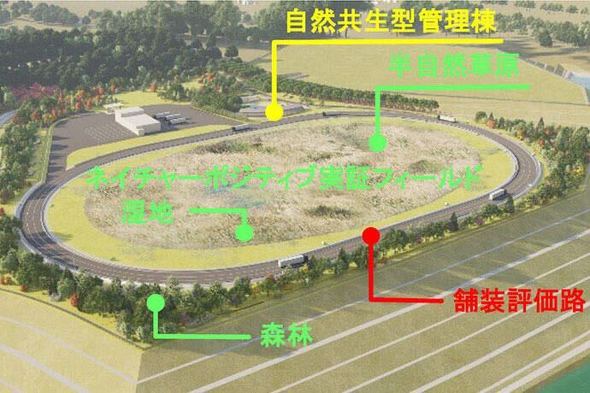

大成建設と大成ロテックは2025年2月5日、次世代舗装技術の開発と環境課題解決に向けた取り組みの実証評価を行う新研究施設を、福島県田村市に開設したと発表した。2024年12月に完成した「舗装評価路」を中核とし、今後は「自然共生型管理棟」と「ネイチャーポジティブ実証フィールド」を段階的に整備する。

新研究施設は、約14.4ヘクタールの敷地に、舗装評価路、施設運営の拠点となる自然共生型管理棟と、舗装評価路の内側と外周部の造成地に整備するネイチャーポジティブ実証フィールドから成る。

舗装評価路は、大成ロテックと田村市が締結した企業立地に関する基本協定に基づき整備した。直線区間100メートル2本を含む1周909メートルの実証路では、レベル4相当の自動運転荷重車両5台を、最高時速40キロ、昼夜問わずで走行させることが可能。耐久性の評価にかかる時間を大幅に短縮する。

また、新たな舗装用材料や構造の耐久性評価、理論設計方法の検証に加え、材料の力学試験結果から舗装の耐久性を予測する手法の確立に向けた実証実験も行う。道路舗装の耐久性向上により、建設から維持管理までのライフサイクルにおけるCO2排出量削減が期待できる。

2026年度の供用開始を目指す自然共生型管理棟は、水資源を持続的に活用する「ゼロウオータービル」として整備する。木造2階建て、延べ床面積585平方メートルの建物には地産製材を積極的に利用。建物の主要構造部材には、一般流通材を使用した大スパン構造を採用し、木架構の汎用化技術を検証する。

舗装評価路の内側と外周部の造成地では、生物多様性の保全に向けた長期実証を開始。国内で減少が進む半自然草原や湿地の再生/管理手法を確立する。緑化に用いる植物は遺伝的なかく乱を避けるため、全て田村市周辺から種子を採取し、植栽から手掛ける。舗装評価路外周部では、地域の種苗による樹木の特性に配慮した質の高い自然の森の早期創出につなげる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

製品動向:3Dプリンティング技術で既設柱に巻き立て耐震補強、大成建設が公開実験

製品動向:3Dプリンティング技術で既設柱に巻き立て耐震補強、大成建設が公開実験

大成建設は、3Dプリンティング技術を活用した巻き立て耐震補強柱の性能確認実験を公開した。玄武岩を原料とするバサルト繊維の補強筋「バサルトFRTPロッド」と組み合わせることで、従来の鉄筋コンクリート柱を上回る耐震性能が得られることを確認した。 製品動向:建材の遮音性能予測システムを開発、数値解析で低コスト/短時間/高精度に評価 大成建設

製品動向:建材の遮音性能予測システムを開発、数値解析で低コスト/短時間/高精度に評価 大成建設

大成建設は、建築部材の遮音性能を数値解析により低コストかつ短時間で高精度に予測可能なシステム「TSounds-Lab」を開発した。新仕様部材でも、数値解析による評価結果に基づき建物への使用が可能になる。 AI:360度カメラと画像認識AI活用、建設現場の進捗を自動で図面化 大成建設が本格運用開始

AI:360度カメラと画像認識AI活用、建設現場の進捗を自動で図面化 大成建設が本格運用開始

大成建設は、360度カメラと画像認識AIを活用して建設現場の施工状況や資機材の所在を自動で図面化できる「工事進捗確認システム」を機能拡張し、本格運用を開始した。30カ所以上の自社建設現場で試行を重ね、現場確認業務にかかる時間を1日1人当たり1時間以上削減できることを確認している。 脱炭素:環境配慮コンクリに石炭ガス化複合発電由来の細骨材利用、東電PGと大成建設

脱炭素:環境配慮コンクリに石炭ガス化複合発電由来の細骨材利用、東電PGと大成建設

大成建設が設計・施工した千葉県印西市の洞道新設工事で、インバートの一部に石炭ガス化スラグ細骨材を使用した環境配慮コンクリートが採用された。石炭ガス化スラグ細骨材と環境配慮コンクリートを組み合わせて使用することで、互いの材料物性における課題が改善されることを確認している。 ZEB:建設中の大成建設グループ次世代技術研究所で設備機器の低炭素化を推進

ZEB:建設中の大成建設グループ次世代技術研究所で設備機器の低炭素化を推進

大成建設は埼玉県幸手市で建設中の「大成建設グループ次世代技術研究所研究管理棟」において、建物のライフサイクル全体でのCO2収支を実質ゼロとする「ゼロカーボンビル」の実現を目指している。調達段階や修繕時のCO2排出量削減に向けて、建築設備機器のカーボンニュートラル化を推進する他、リサイクル石こうを100%使用した石こうボードの採用などに取り組む。 産業動向:大成建設とNIMSが「革新的環境材料開発センター」設立 マテリアルズインフォマティクスなど活用

産業動向:大成建設とNIMSが「革新的環境材料開発センター」設立 マテリアルズインフォマティクスなど活用

大成建設と物質・材料研究機構(NIMS)は、茨城県つくば市のNIMS内に「NIMS-大成建設 革新的環境材料開発センター」を開設した。マテリアルズインフォマティクスなどを駆使して、カーボンニュートラルとサーキュラエコノミーへの移行を見据えた環境配慮型建設材料を共同開発する。