ネットワークカメラの映像からAIが不安全行動を自動検出、飛島建設:安全衛生

飛島建設とアクシスウェアは、作業所のネットワークカメラ映像から不安全行動を検出するAIシステムを共同開発した。2024年8月以降、既に4カ所の作業所でネットワークカメラ計7台を先行導入している。

飛島建設とアクシスウェアは2025年7月17日、作業所に設置したネットワークカメラ映像を活用し、不安全行動を検出するAIシステムを共同開発したと発表した。新システムは、AIを活用して作業現場の安全/品質/工程管理を支援する「AI現場監督」の新機能として提供する。

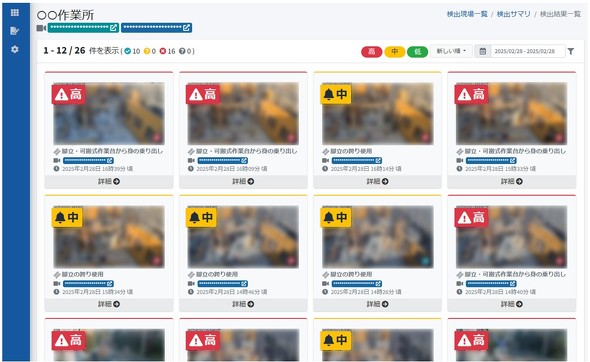

不安全行動検出AIシステムは、市販のネットワークカメラの映像を基に、「トラック荷台でのよじ登りと飛び降り」「脚立/可搬式作業台の不適正使用」を自動で検出する。専用のハードウェアは不要で、カメラの設置方向を調整するだけで運用できるため、導入の手間やコストを抑えられるのが特徴だ。2024年8月以降、既に4カ所の作業所でネットワークカメラ計7台を先行導入しており、今後も順次拡大する予定だ。

今後は検出対象を段階的に拡充

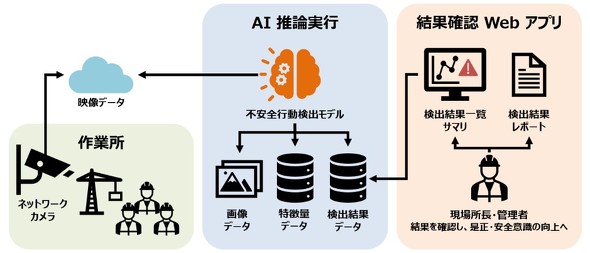

新システムは、作業所のネットワークカメラ、AI推論実行、結果確認Webアプリから成る。蓄積したカメラ映像から、人物やトラック、脚立などの対象物を検出し、姿勢や位置関係といった特徴量を抽出。これらの特徴量を基に、不安全行動を学習するマルチモーダルモデルを構築した。

システムはリアルタイム検出ではなく、前日に蓄積された映像を夜間にAIが推論処理し、翌朝には結果を確認できる仕組みだ。朝礼やKY活動などで前日の作業の反省と安全意識の向上に活用している。

Webアプリでは、不安全行動の検出結果の他、種類や発生件数推移をグラフで表示できる。各現場の安全意識の傾向分析や、AIの検出精度を評価/改善する仕組みも備える。

今後は、開口部付近での危険行動やヒヤリハット検知への対応、巡視/パトロール時のリアルタイム検出機能の追加など、検出対象を段階的に拡充し、安全管理の高度化を図る方針だ。

(※)本記事は制作段階で生成系AIを利用していますが文責は編集部に帰属します(ITmedia AI倫理ポリシー)。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

AI:清水建設が生成AIアシスタントを全社導入 建設現場や各部門で2000人超が活用中

AI:清水建設が生成AIアシスタントを全社導入 建設現場や各部門で2000人超が活用中

清水建設は、東京大学発AIスタートアップのLightblueが開発した生成AIアシスタントサービスを全社導入した。 Japan Drone 2025:総合モーターメーカーがドローン参入 エッジAI搭載の速度制御装置とモーターを初披露

Japan Drone 2025:総合モーターメーカーがドローン参入 エッジAI搭載の速度制御装置とモーターを初披露

総合モーターメーカーのニデックが、ドローン分野への参入をまた一歩前進させた。「Japan Drone 2025」に初出展し、独自開発のESC(電子速度制御装置)と、それを搭載したドローン用モーターを披露。軽量/高効率の設計に加え、エッジAIによる異常検知機能など、空のモビリティーの安全を支える新たな動力技術に注目が集まった。 第7回 国際 建設・測量展:i-Construction 2.0の世界 ワークススタイルさえも変える遠隔化施工、その先の現場無人化

第7回 国際 建設・測量展:i-Construction 2.0の世界 ワークススタイルさえも変える遠隔化施工、その先の現場無人化

EARTHBRAINは、コマツが国土交通省の建設現場のデジタル変革「i-Construction 2.0」に基づく、独自のICT施工“スマートコンストラクション”の開発を加速させることを目的に、コマツ子会社のLANDLOGを吸収して2021年に誕生した企業だ。スマートコンストラクションが目指す建機の遠隔化/自動化で何がもたらさられるのか、CSPI-EXPO2025の「i-Construction 2.0の世界」と題した講演をレポートする。 現場管理:重機後方警戒AIを開発、人に加え車/重機/カラーコーンを検知 アーキット

現場管理:重機後方警戒AIを開発、人に加え車/重機/カラーコーンを検知 アーキット

アーキットと萩原建設工業は、従来は人のみを検知対象としていたAIバックカメラを多機能化し、車両や重機、カラーコーンを判定できる「重機の後方警戒AI(仮称)」を共同開発した。 ロボット:横河電機とオランダのShell、プラント保守のロボット活用で協業

ロボット:横河電機とオランダのShell、プラント保守のロボット活用で協業

横河電機は、オランダのShell Global Solutions Internationalと、プラントの監視や保守のロボットやドローン利用で協業する契約を締結した。 ロボット:四足歩行ロボット活用の切羽観察システムを実証 遠隔化で安全性向上、鴻池組

ロボット:四足歩行ロボット活用の切羽観察システムを実証 遠隔化で安全性向上、鴻池組

鴻池組は、トンネル工事の危険箇所において、ポケット・クエリーズと共同で、四足歩行ロボットの遠隔観察システムの実証実験を行った。