建設現場向けデジタルツインプラットフォームを開発、大規模造成工事で有効性を確認 安藤ハザマ:デジタルツイン

安藤ハザマとWorldLink&Companyは建設現場向けデジタルツインプラットフォームを開発した。現在施工中の大規模造成工事に導入し、施工管理業務での有効性を確認した。

安藤ハザマは2025年4月10日、WorldLink&Companyと共同で、建設現場向けデジタルツインプラットフォームを開発したと発表した。現在施工中の大規模造成工事に導入し、施工管理業務での有効性を確認した。

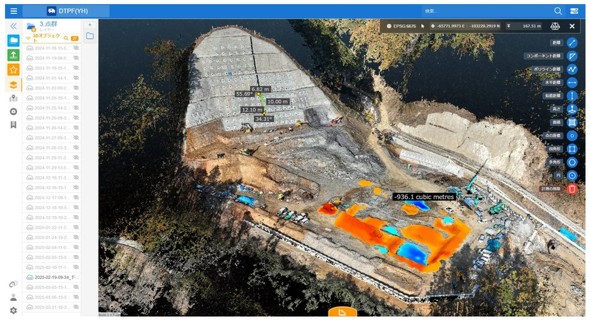

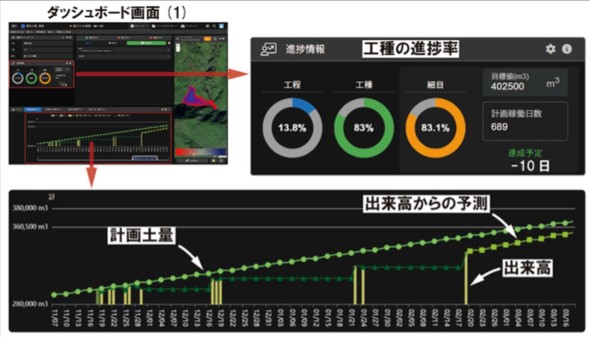

今回開発したプラットフォームは、点群データをベースに仮想空間を構築。現場の変化を3D空間で再現する他、工程情報と連携させて施工の進捗率や今後の進捗予測を利用者に提示し、施工管理業務を支援するツールとしても活用可能だ。データに基づく施工状況の把握と分析が可能になり、施工管理の省人化や省力化につながる。

敷地造成工事に新技術を導入

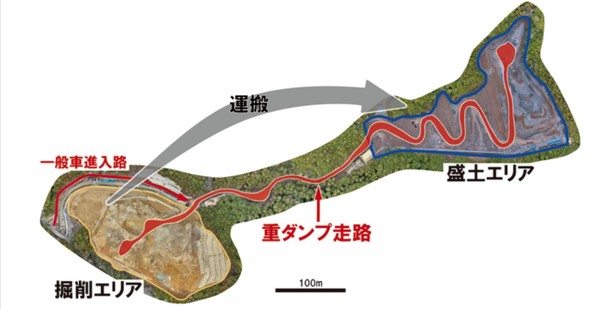

安藤ハザマは、実際の現場で新技術の有効性を検証するため、掘削で発生した土砂を重ダンプで場内運搬、盛土する敷地造成工事に新技術を導入した。この現場では施工中に地形が大きく変化することに加え、重ダンプとの接触事故防止のため他の現場車両の往来を制限しており、現場内移動に多くの時間を要することが課題になっていた。

デジタルツイン導入の結果、現場所長や職員が遠隔地から現場状況を詳細に把握できるようになり、現地への移動にかかる時間を1回あたり約80%削減。また、毎日の作業打ち合わせでは元請職員と協力企業の職長がデジタルツインを通じて最新の現場状況を共有し、作業調整や指示を詳細かつスムーズに行えるようになったことで、作業内容の理解度が向上し、手戻りや事故の防止につながった。

さらに、自動運用型ドローンや職員のスマートフォンを利用した自動データ取得システムを構築。各デバイスによる計測からデータ生成、仮想空間での可視化、解析までのフローを自動化し、わずかな操作を行うだけでデジタルツインを活用可能とした。進捗管理や現場確認、作業打ち合わせのための計測業務を従来比80%削減した。

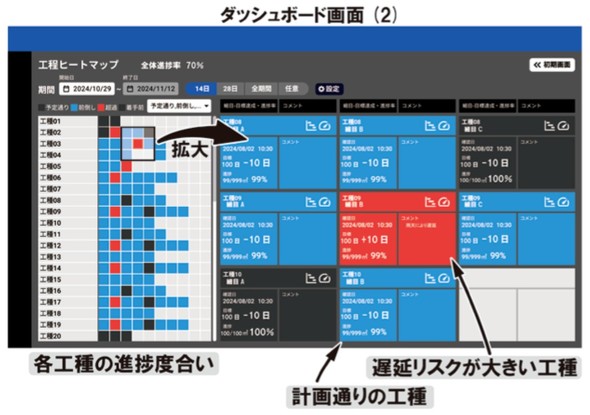

現場の点群データから土量の変化(出来形)を自動算出し、施工実績を管理するだけでなく、現在の進捗率から今後の予想も行う。遅延が見込まれる場合は該当工種を視覚的に強調して対応を促すなど、リスク管理にも活用できる。職員は土工事の日々の数量管理や進捗率把握の負担が軽減されるため、その時間を安全管理や施工検討に使えるようになった。

国土交通省が推進するi-Construction 2.0では、デジタルツインによる施工計画や現場データ共有基盤の整備が今後10年程度のロードマップとして示されている。安藤ハザマは、トンネル工事やシールド工事など他工種にも適用拡大を図り、建設現場で幅広く活用できる汎用的なデジタルツインプラットフォームの構築を目指す。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

AI:3D点群認識技術を活用、施工進捗判定を自動化 リコーと日本設備工業

AI:3D点群認識技術を活用、施工進捗判定を自動化 リコーと日本設備工業

リコーと日本設備工業は、3D点群処理技術とAIを活用し、施工進捗管理の自動化を目指す実証実験を開始した。BIMデータと360度カメラで撮影した現場画像を点群化し、仮想空間上で重ねて進捗を自動判定する。 i-Construction 2.0:複数台の自動化建機を連携、成瀬ダム原石山採取工事で無人化施工 大成建設

i-Construction 2.0:複数台の自動化建機を連携、成瀬ダム原石山採取工事で無人化施工 大成建設

大成建設は、秋田県の「成瀬ダム原石山採取工事」で、リジッドダンプ自動運転技術「T-iROBO Rigid Dump」と施工管理支援基盤システム「T-iDigital Field」を連携させ、複数台の自動化建設機械の協働による無人化施工の実証実験を行った。 第9回 JAPAN BUILD TOKYO:KDDIスマートドローン、次の一手は“能登半島地震”で活躍した自動充電基地の「遠隔運航」

第9回 JAPAN BUILD TOKYO:KDDIスマートドローン、次の一手は“能登半島地震”で活躍した自動充電基地の「遠隔運航」

KDDIスマートドローンは、ドローンサービスの次なる一手として、メーカー各社が機体とセットで提供を始めた自動充電付きの基地「ドローンポート」を活用した“遠隔運航”サービスを展開している。既に実績がある能登半島地震での道路啓発工事を踏まえると、現地への人員配置ゼロの利点で、災害時に被災状況の把握や建設現場の進捗確認などでの需要が見込める。 ICT建機:2025年度のICT施工原則化で、コマツが3D施工の標準モデルと位置付ける次世代ICT建機

ICT建機:2025年度のICT施工原則化で、コマツが3D施工の標準モデルと位置付ける次世代ICT建機

2025年度から国交省の直轄土木工事のうち「土工」と「河川浚渫」で、小規模でも発注者指定を基本にICT施工が原則化される。建機メーカーのコマツはこうしたICT施工の拡大に対応すべく、運転席のモニターに設計データの掘削面と刃先の位置などを表示する施工サポート機能「3Dマシンガイダンス」を標準搭載した次世代3D施工機を提案する。 “土木×AI”で起きる建設現場のパラダイムシフト(31):StarlinkやLPWAなど建設DXに欠かせない“通信環境”【土木×ICTのBack To The Basic Vol.3】

“土木×AI”で起きる建設現場のパラダイムシフト(31):StarlinkやLPWAなど建設DXに欠かせない“通信環境”【土木×ICTのBack To The Basic Vol.3】

遠隔臨場をはじめ、遠方とのコミュニケーション、建機や人の位置情報、点検ドローン、巡回ロボットなどの活用で、今や建設現場で通信環境の確保は必須となっています。ここ数年は山間部のトンネル工事や電波が届かない不感地帯でStarlinkの導入が進み、建機の遠隔操作や現場状況を仮想空間にリアルタイムで再現するデジタルツインが実現しています。 導入事例:清水建設の立体交差工事で建機や作業員、ロボットの動きをリアルタイムに3D可視化

導入事例:清水建設の立体交差工事で建機や作業員、ロボットの動きをリアルタイムに3D可視化

セーフィー、コルク、ソフトバンク、アスクは、清水建設が建設中の相鉄鶴ヶ峰付近連続立体交差工事で、建機や作業員、ロボットの動きや現在地をリアルタイムに可視化する「リアルタイムデジタルツイン」を実現した。