「脱炭素社会実現の切り札!」 再エネのムダを無くす“2代目おひさまエコキュート”:スマートハウス(2/2 ページ)

パナソニック 空質空調社は「空気から、未来を変える。」をブランドステートメントに据え、製品とサービスを展開してきた。2024年1月にはブランドステートメントの範囲に「水」を加え、今後は水関連の事業にも注力すると宣言。エコキュートの新モデル「おひさまエコキュート」はその方針に沿い、エネルギーや環境といった社会課題に対するパナソニックの姿勢を示す一例ともいえる。

日射量の予測データを利用し、太陽光電力で効率的に沸き上げ

おひさまエコキュートは昼間に発電する電力を使うため、発電量の過多によって出力制御が掛かった場合でも、発電した電気をムダにしないで済む。

エコキュートのマーケティング戦略を解説した松尾氏は、「おひさまエコキュートの新モデルは、脱炭素社会実現の切り札と考えている」と話す。

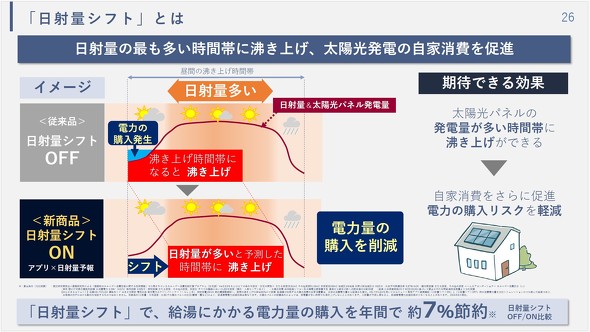

太陽光発電の電力をメインとして稼働するおひさまエコキュートは、日射量を有効に活用する仕組み「日射量シフト」を搭載。前モデルのおひさまエコキュートでは、設定した時刻に応じて沸き上げ動作を行っていたため、設定した時間内に日射量が少ない場合は電力を購入しなければならなかった。

新しいおひさまエコキュートは、日本気象の日射量予測に応じて沸き上げを行う時間をシフトし、太陽光を効率的に活用する。系統電力の購入量が減り、その分の発電に必要なCO2量を減らせる。おひさまエコキュートにあった電力プランと組み合わせることで、経済的なメリットも享受できる。

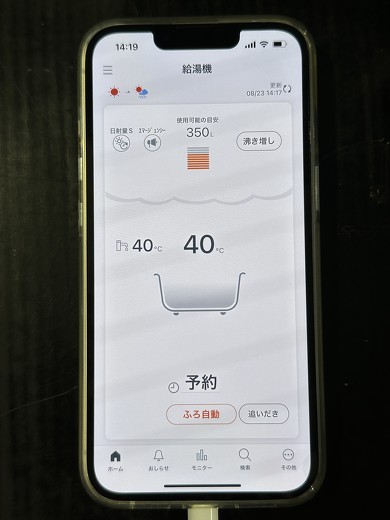

日射量シフトを可能にするのが、エコキュート専用のスマホアプリ「スマホでおふろ」との連携だ。新おひさまエコキュートは、アプリが取得した日射量のデータをもとに沸き上げの時間を制御し、太陽光パネルが発電する電力を効率的に自家消費する。ちなみに、アプリからは日射量シフト設定の他に、遠隔でのお湯はり、使用状況の見える化などもできる。

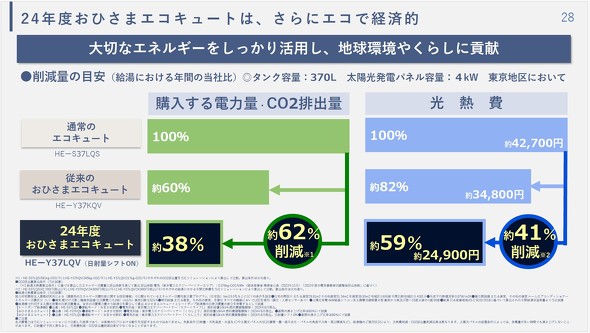

日射量シフト機能によって、従来型のおひさまエコキュートと比較して給湯時に購入する電力量を年間約7%カット。トータルの削減量としては通常のエコキュートと比べ、CO2排出量で約62%や光熱費で約41%の2万4900円相当の節約になる。

3階浴室でも快適なシャワーが楽しめる“ウルトラ高圧”タイプ

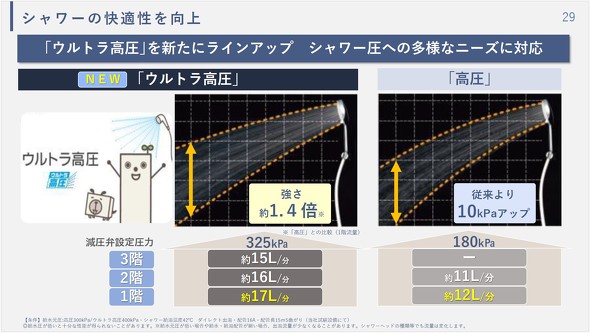

おひさまエコキュートは、強いシャワー圧へのニーズに応え、従来モデル比で吐出力を10kPa(キロパスカル)アップした180kPaの「高圧タイプ」と325kPaの「ウルトラ高圧タイプ」をラインアップしている。

ウルトラ高圧タイプは、高い圧力でお湯を吐出できるため、3階にある浴室でもシャワーが使える。2階や1階の浴室であれば、より圧の強いシャワーを楽しめる。

福永氏は「アプリを使った日射量シフトとウルトラ高圧の機能はパナソニック独自の機能」とし、他社の製品との違いを強調した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

脱炭素:住友林業の社宅に循環型低炭素アルミ形材が採用 LIXIL

脱炭素:住友林業の社宅に循環型低炭素アルミ形材が採用 LIXIL

住友林業が茨城県つくば市で建設を進める木造混構造6階建ての社宅に、LIXILが開発した循環型低炭素アルミ形材が採用された。循環型低炭素アルミ形材を使用することで、新地金を100%使用したアルミ形材と比較して、CO2排出量を約8割削減できる。 BUILTトレンドウォッチ(6):竹中工務店と大林組が導入した「PLM」は建設業でも活用できる?

BUILTトレンドウォッチ(6):竹中工務店と大林組が導入した「PLM」は建設業でも活用できる?

野原グループが運営する「BuildApp News(ビルドアップ ニュース)」とBUILTがコラボした本連載「BUILTトレンドウォッチ」では、建設DXの実現に向けた基礎知識から、法令動向、最新技術など、旬なキーワードをピックアップして解説します。 第6回 建設・測量生産性向上展:中国建機メーカー「柳工」が日本進出 環境負荷ゼロのBEV建機で運用コストも削減

第6回 建設・測量生産性向上展:中国建機メーカー「柳工」が日本進出 環境負荷ゼロのBEV建機で運用コストも削減

中国の建設機械メーカー「柳工(LiuGong)」は、「第6回 建設・測量生産性向上展(CSPI-EXPO)」に初出展し、100%電気で稼働するBEV建機で日本市場への進出を表明した。 温故創新の森「NOVARE」探訪(前編):新たな芽をいつか森に、清水建設がイノベーション拠点でゼネコンの枠を超えて目指す姿

温故創新の森「NOVARE」探訪(前編):新たな芽をいつか森に、清水建設がイノベーション拠点でゼネコンの枠を超えて目指す姿

スマートイノベーションカンパニーを目指し建設を超えた領域でのイノベーションを推進する清水建設。イノベーション創出のための重要拠点として新たに2023年9月に設立したのが「温故創新の森『NOVARE』」だ。本稿では、前編でNOVAREの全体像を紹介し、後編ではDXによる新たな空間創出への取り組みを紹介する。 大手ゼネコンの建設DX戦略:建設業の経営者は何をDXのゴールとすべきか?変革の本質や苦労話をゼネコン4社が徹底討論

大手ゼネコンの建設DX戦略:建設業の経営者は何をDXのゴールとすべきか?変革の本質や苦労話をゼネコン4社が徹底討論

東急建設、鴻池組、大林組、西松建設の建設DXで陣頭指揮を執る4人の担当者が、MCデータプラス主催の「建設DXカンファレンス2024」で、「DXを推進した先で何を“成果=ゴール”と考えるか?」をテーマに、経営目線でDX戦略の方向性や現状の課題について熱論を交わした。