“廃食用油”から製造したバイオ燃料の建機への適合性を初実証、西松建設:スマートコンストラクション

西松建設は、廃食用油から製造した次世代型バイオディーゼル燃料の建設機械への適合性を初めて実証した。

西松建設と佐賀市は2023年3月10日、佐賀市清掃工場に設置した「次世代型バイオディーゼル燃料製造プラント」で製造されるカーボンニュートラルな高品質バイオディーゼル燃料(HiBD)※1が、最新の建設機械で適合すると発表した。

発電機と油圧ショベルともにHiBDの燃料適合性を実証

西松建設は、2019年6月に「2030年度CO2排出量ネットゼロ」という目標を掲げ、環境対策や地球温暖化対策のために、使用済みから精製したバイオ燃料BDF(FAME)※2を建設機械の燃料に活用することを模索していた。しかし、最新の建設機械に対する燃料適合性の懸念などから、同時にFAMEとは異なる「次世代型バイオディーゼル燃料」の実用化研究や普及についても検討してきた。

※1 高品質バイオディーゼル燃料(HiBD):廃食用油などの油脂に対して、触媒を用いた脱酸素反応(HiBDプロセス)を行うことで得られる軽油と同等の炭化水素油

※2 BDF(FAME):使用済み天ぷら油などの廃食用油にメタノールとアルカリ性の薬品を加え、エステル化して製造される脂肪酸メチルエステル(FAME)で、ディーゼルエンジン用のバイオ燃料

一方で佐賀市は、2010年に環境都市宣言、2020年には「ゼロカーボンシティーさがし」を表明し、「地域循環共生圏」づくりを推進。限りある資源を有効活用しながら、資源を融通し合うネットワークを築くために市民や企業とともに取り組み、市営バスなどへのFAMEの利用を進めていたが、2004年式以降の車両には対応できず、使用できる車両が限られていた。

こうした中、西松建設は佐賀市と公募型プロポーザル方式で共同研究契約を2020年10月30日に締結し、HiBDの実用化研究を進めてきた。これまでに、HiBDの製造安定性や品質などを確認し、今回、100%HiBDを建設機械へ使用する実証実験の実施に至った。

実証実験では、最新のコモンレール式ディーゼルエンジンを搭載した発電機(やまびこ製、型式:DGM600MK-P)を用い、2021年度(約3カ月間)と2022年度(約4カ月)の計2回、実証実験を行った。

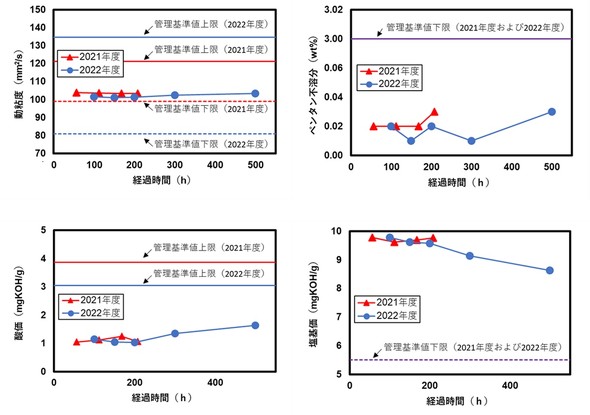

2回の実証実験において、発電機の始動性や運転安定性に異常は認められなかった。FAMEでは、未燃分がエンジンオイルに混入し、エンジンオイルが劣化することが知られているが、HiBDではエンジンオイルの劣化指標4項目は管理基準値内で顕著な劣化は認められなかった。

実験終了後に、燃料供給系および各種フィルターの点検を行った結果、燃料ホースの膨潤や各種フィルターの異常などは認められませんでした。2021年度と2022年度の燃料消費量は、それぞれ3.6L/h(毎時リットル)、3.7L/hで、メーカーのカタログ値(3.7L/h)と同等だった。

最新のエンジンを搭載する発電機でエンジントラブルなどがなく、HiBDの燃料適合性が証明された。加えて、HiBD使用時の排出ガスに含まれるばいじん量は、0.0053mg/m3(ミリグラム毎立方メートル)で、軽油使用時の0.0059mg/m3よりも10%減となる環境性能も確認された。

油圧ショベルの実証実験では、トンネル施工現場で、掘削ずりのかきあげ作業に使用している0.7立方メートルクラスの油圧ショベル(小松製作所製、型式:PC200-11)で実験を行った。油圧ショベルは最新のコモンレール式ディーゼルエンジンで、排出ガス後処理装置(DPF:ディーゼル微粒子捕集フィルター、尿素SCRシステム:窒素酸化物浄化システム)を装着している。

4週間の掘削ずりのかきあげ作業で、油圧ショベルの始動性や運転安定性に異常は認められず、最新の油圧ショベルではFAMEの場合は、エンジンオイルへ混入することが知られているが、HiBDではエンジンオイル量の増加は確認されなかった

DPFの再生は、HiBD使用時の場合も、軽油使用時の場合も約48時間ごとに行われ、再生異常は認められなかった。実験終了時に、燃料供給系や各種フィルターを点検した結果、燃料ホースの膨潤や各種フィルターの異常などは起きなかった。

また、今回の掘削ずりのかきあげ作業での燃料消費量は、HiBD使用時15.2L/h、軽油使用時15.8L/hで大きな違いは生じなかった(メーカーのカタログ値:低負荷時16.4L/h)。

今回の実証で、最新の建設機械(発電機と油圧ショベル)により、100%HiBDの燃料適合性を実証できたため、HiBDがその他の建設機械やバス、トラックなどでもドロップインバイオ燃料として使用できることが期待される。今後、西松建設では、HiBD製造に求められる廃食用油などの種類や品質の自主基準を定めるなど、実用化研究をさらに進めていくとしている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

スマートコンストラクション:ゼネコン3社が盛土の出来高管理や材料情報の「ICT土工管理システム」を実現場に適用

スマートコンストラクション:ゼネコン3社が盛土の出来高管理や材料情報の「ICT土工管理システム」を実現場に適用

今回は、システムによる施工管理の効率化や高度化の効果を確認するため、構成する施工履歴データを活用した土量管理システムや土砂トレーサビリティー管理システムなどの各技術を現場に適用し、改良を図りつつ有効性を確認した。 xR:西松建設がネクステラスと共同で、建機の遠隔運転練習VRコンテンツを製作

xR:西松建設がネクステラスと共同で、建機の遠隔運転練習VRコンテンツを製作

西松建設は、ネクステラスと共同で山岳トンネルでの無人化施工を早期に実現させるため、遠隔運転の操作練習が利便性良く行える仮想現実コンテンツを製作した。 i-Construction:西松建設が建機に「水素アシスト技術」を導入 燃費向上やディーゼルエンジンの長寿命化を実証

i-Construction:西松建設が建機に「水素アシスト技術」を導入 燃費向上やディーゼルエンジンの長寿命化を実証

西松建設は、建設機械のCO2削減に向け、米スタートアップ企業のHOD Tecの水素アシスト技術を導入する。 i-Construction:ライカジオシステムズ、キャタピラー製2Dショベルを後付けでICT建機にする3Dマシンコントロール互換オプションを発表

i-Construction:ライカジオシステムズ、キャタピラー製2Dショベルを後付けでICT建機にする3Dマシンコントロール互換オプションを発表

ライカジオシステムズは、キャタピラーのに、Leica MC1 3Dマシンコントロールソリューションを後付けできるる互換オプションをリリースした。 第7回 ジャパンビルド−建築の先端技術展−:スマホで誰でも一人で位置出しが可能に トプコンが考える未来の墨出し

第7回 ジャパンビルド−建築の先端技術展−:スマホで誰でも一人で位置出しが可能に トプコンが考える未来の墨出し

光学技術を生かしながら、施工現場のDXを推進するトプコン。2022年12月に開催された建築総合展「ジャパンビルド」の同時開催展の1つ、「第2回 建設DX展」のブース取材から、墨出し作業の省力化を実現する「楽シリーズ」を中心にレポートする。 第7回 ジャパンビルド−建築の先端技術展−:施工計画シミュレーションと重機の遠隔操作システム、大手建機メーカーが提案する建設現場のDX

第7回 ジャパンビルド−建築の先端技術展−:施工計画シミュレーションと重機の遠隔操作システム、大手建機メーカーが提案する建設現場のDX

ショベルやクレーンで豊富なラインアップをそろえる大手建設機械メーカーのコベルコ建機。1930年に国産第1号の建機となる電気ショベル「50K」を世に送り出して以来、脈々と受け継がれてきたチャレンジ精神を胸に、施工計画ができるシミュレーションソフト「K-D2 PLANNER」とリモートワーク支援システム「K-DIVE」の2つのサービスで、建設現場のデジタル化時代に新たな道を切り開く。