西松建設が建機に「水素アシスト技術」を導入 燃費向上やディーゼルエンジンの長寿命化を実証:i-Construction

西松建設は、建設機械のCO2削減に向け、米スタートアップ企業のHOD Tecの水素アシスト技術を導入する。

西松建設は2023年3月3日、企業の事業活動で排出されるCO2(Scope1)削減への取り組みとして、ディーゼルエンジン向け水素アシスト技術「D-HAT(Diesel Hydrogen Assist Technology)」を一般の建設機械に活用する実証実験を開始すると発表した。

燃焼効率の向上に加え、エンジンの長寿命化やメンテコストの削減に期待

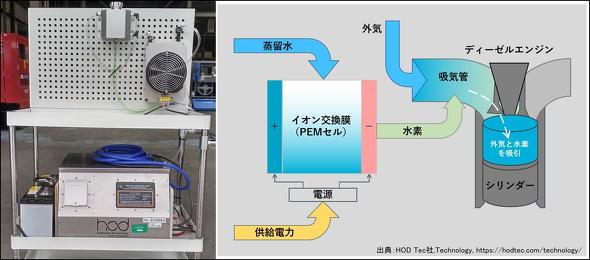

D-HATとは、米スタートアップ企業のHOD Tecによって開発された水素アシスト技術。下図に示すように、装置のタンクに積みこんだ水の電気分解で水素を生成し、エンジンの吸気口(エアインテーク)から燃焼室に水素を送り込み、燃料と混焼させることで、燃費の向上だけでなくエンジン寿命の大幅な延長を可能にする。

米国での性能評価(米国エネルギー省「科学技術最終報告書 DE EE 000 7800」)で、排気量11リットルのディーゼルエンジントラックに搭載した場合には、約10%の燃費向上が確認されている。多様な建設機械に同クラスのディーゼルエンジンが使われているため、D-HATを活用することで同じく10%前後の燃費向上とCO2排出量の削減が見込まれる。

実証試験は、アクティオと、D-HAT輸入販売元のエントランスフォーメーションと共同で実施する。ディーゼル発電機を対象とし、建設現場などで通常利用される汎用製品に後付けでD-HATを接続し、燃焼効率の向上を検証。負荷試験による燃費の確認、さらに排出ガス測定により排出ガス基準項目(CO、非メタン炭化水素、NOX、PM、ディーゼル黒煙)とCO2の排出量を測定し、ディーゼルエンジンの燃焼効率を定量的に評価する。

D-HATの有効性としては、エンジン内部のカーボンスラッジなどの堆積物を低減させ、エンジンや排気システムの長寿命化、排気再循環バルブの交換などメンテナンス頻度の低減やコストの削減が期待されている。今回の実証試験では、現場利用を想定した一定期間のランニング試験を行い、経時での燃費の推移の他に、発電機のメンテナンス性向上についても確認するという。

今後の展開では、実証試験の結果でD-HATの有効性が確認された後は、西松建設の土木/建築の現場で使用される発電機への展開を予定している。その後は、ディーゼルエンジンを動力とする他の建機への展開(実証及び現場導入)も検討していく。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

なぜコマツが、施工プロセス全体の改革「DXスマートコンストラクション」を志すのか?新会社「EARTHBRAIN」の狙い

なぜコマツが、施工プロセス全体の改革「DXスマートコンストラクション」を志すのか?新会社「EARTHBRAIN」の狙い

建設産業は、労働力不足という大きな壁に直面している。しかし、減少する労働力に合わせて工事数を減らすという選択肢はない。労働力が減少する中でも仕事を続け業績を向上させるには、1人あたりの労働生産性を上げ、少ない人数で今まで以上に施工を行う必要がある。コマツは、建設産業が抱えるこうした課題の解決に向け、これまでにICT建機やマシンコントロール、ドローンといったテクノロジーを活用した独自の「DXスマートコンストラクション」に取り組んできた。 ライカジオシステムズ、キャタピラー製2Dショベルを後付けでICT建機にする3Dマシンコントロール互換オプションを発表

ライカジオシステムズ、キャタピラー製2Dショベルを後付けでICT建機にする3Dマシンコントロール互換オプションを発表

ライカジオシステムズは、キャタピラーのに、Leica MC1 3Dマシンコントロールソリューションを後付けできるる互換オプションをリリースした。 施工計画シミュレーションと重機の遠隔操作システム、大手建機メーカーが提案する建設現場のDX

施工計画シミュレーションと重機の遠隔操作システム、大手建機メーカーが提案する建設現場のDX

ショベルやクレーンで豊富なラインアップをそろえる大手建設機械メーカーのコベルコ建機。1930年に国産第1号の建機となる電気ショベル「50K」を世に送り出して以来、脈々と受け継がれてきたチャレンジ精神を胸に、施工計画ができるシミュレーションソフト「K-D2 PLANNER」とリモートワーク支援システム「K-DIVE」の2つのサービスで、建設現場のデジタル化時代に新たな道を切り開く。 熟練オペレーターに代わる「自動運転ローラ」を鹿島道路が開発、現場適用を立証

熟練オペレーターに代わる「自動運転ローラ」を鹿島道路が開発、現場適用を立証

鹿島道路は鹿島建設とともに、設計経路を自動的に往復走行し、周囲に走行目標物がない場合や曲線部でも適正パターン(往復距離、ラップ幅)での転圧が可能な自動運転ローラを開発した。 大林組とNEC、「バックホウ自律運転システム」を改良し適用範囲と対応工種を拡大

大林組とNEC、「バックホウ自律運転システム」を改良し適用範囲と対応工種を拡大

大林組は、NECとともに、共同開発した「バックホウ自律運転システム」を改良し、適用範囲を拡大した。改良したバックホウ自律運転システムは、センサーやカメラの認識機能を高度化し、バックホウに設置することで、屋内外を問わず状況が変化する多様な現場環境でも、従来と同様の精度で自律運転が行える。