建設プロジェクトを題材にした教材を無償提供、鹿島建設:産業動向

鹿島建設は、社会貢献活動の一環として、建設プロジェクトを題材にした教材「100年を創造するチカラ」を開発した。100年を創造するチカラは、2022年4月の学習指導要領改訂により必修化された、高等学校における「総合的な探究の時間」での活用を目的に開発したもので、2020年度から全国の高等学校に無償提供している。

鹿島建設は、社会貢献活動の一環として、建設プロジェクトを題材にした教材「100年を創造するチカラ」を開発したことを2022年4月25日に発表した。

2021年度は36校・6786人の生徒に提供

国内では、全国の高等学校で「総合的な探究の時間※1」が2022年4月に必修化された。総合的な探究の時間は、変化の激しい社会に対応し、探究的な見方・考え方を働かせ、横断的・総合的な学習を行うことを通して、課題を解決し、自己の生き方を考えていくための資質・能力を育成することを目標にしている。

※1 総合的な探究の時間:教科の垣根を越えて、生徒自身が自分らしさや将来の生き方について自らテーマや課題を設定し、その目標に対して、他者と共に試行錯誤しながら、能力や知識を養っていく学習を指す。

鹿島建設は、総合的な探究の時間が必修化することを踏まえて、2019年に「100年を創造するチカラ」の開発を進め、2020年度に提供を開始した。100年を創造するチカラは、基礎編10コマと実践編で構成されているが、テーマを選んで実施することも可能で、各校の計画に合わせて使える。

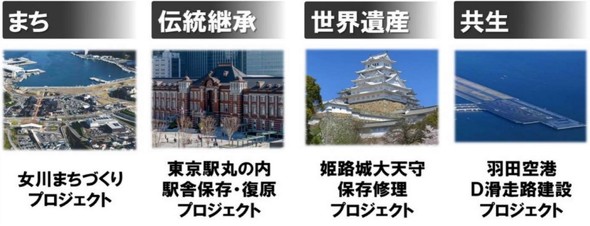

基礎編では、同社が手掛けた4つの建設プロジェクトを題材に、「まち」「伝統継承」「世界遺産」「共生」の4テーマに沿って、ワークを通じて課題の設定、情報収集、整理、分析、まとめ、表現といった探究に必要な一連のスキルを学ぶ構成。

さらに、2022年度の提供分からは、世界遺産をテーマにしたユニットを追加し、テーマの学習とスキルの獲得に対応した教材編成となっている。実践編では、基礎編で学んだ探究スキルを基に、生徒が自分自身の探究に活用できるワークシートを提供している。

実績に関しては、社会貢献活動の一環である次世代教育支援として、全国の高等学校を無償提供の対象とし、初年度の2020年度は16校・2820人で、2021年度は36校・6786人の生徒に提供した。北海道から沖縄まで、公立・私立を問わず提供することで、高校生の学びをサポートする。

また、教育現場におけるGIGAスクール構想※2の進展に合わせて、100年を創造するチカラ専用サイトのバージョンアップを行った。

専用サイトを介して教材映像の視聴や教材のダウンロードに応じ、利便性の向上も図っている。加えて、総合的な探究の時間が初めての先生でも安心して行えるように、標準的な進め方を示した指導案や授業スライドと映像教材をパッケージで提供し、先生の働き方改革も後押しする。

※2 GIGAスクール構想:2019年に開始された、全国の児童・生徒1人に1台のコンピュータと高速ネットワークを整備する文部科学省の取り組み。

今後は、社会貢献活動の一環として次世代教育支援に継続して取り組んでいくとともに、100年を創造するチカラのプログラムを通じて建設業への興味や関心、理解を深めていく予定だ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

「甲子園」伝統の“カクテル光線”を再現、パナソニックが照明設備756基をLED化

「甲子園」伝統の“カクテル光線”を再現、パナソニックが照明設備756基をLED化

阪神タイガースのホームグラウンドで高校野球の聖地でもある阪神甲子園球場で、2024年の創設100周年に合わせて、スタジアム照明が全面LED化された。LED照明器具の開発を含め照明リニューアルをトータルでサポートしたパナソニック エレクトリックワークス社は、甲子園独特の照明色を継承することに力を注いだという。 竹中技術実務研修センター「想」に躯体の“ハイブリッド工法”“PC工法”の実物大モックアップを新設

竹中技術実務研修センター「想」に躯体の“ハイブリッド工法”“PC工法”の実物大モックアップを新設

竹中工務店は、兵庫県川西市の体験型研修施設「想」を増築し、躯体のハイブリッド工法/PC工法の実物大モックアップを新設し、新たな研修プログラムをスタートさせた。 オランダのFM学科が行うインターンシップ、企業の課題を学生が解決

オランダのFM学科が行うインターンシップ、企業の課題を学生が解決

本連載では、ファシリティマネジメント(FM)で感動を与えることを意味する造語「ファシリテイメント」をモットーに掲げるファシリテイメント研究所 代表取締役マネージングダイレクターの熊谷比斗史氏が、ヨーロッパのFM先進国で行われている施策や教育方法などを体験記の形式で振り返る。最終回は、オランダの大学「University of Applied Science(UAS)」にあるFM学科のインターンシップ制度について解説する。 プロジェクション型VR技術を活用した体感型共同学習システムを開発、清水建設

プロジェクション型VR技術を活用した体感型共同学習システムを開発、清水建設

清水建設は、プロジェクション型VR技術を活用した体感型共同学習システム「VR-Commons」を開発した。VR-Commonsは、室内の壁と床面に疑似立体投影した映像コンテンツを利用し、グループ学習や体験型学習の場を創出するVRシステム。利用者は、ゴーグル型ディスプレイなどのデバイスを装着せずに仮想現実の学習空間を体感でき、関連資料や教材を投影面に重ね合わせて表示することにも対応している。また、複数のVR-Commons拠点をつないで映像コンテンツを共有するため、遠隔地にいる学習者とも同一空間にいるかのような感覚で学び合える。