大規模3次元FEMを用いた長周期地震動の新たな計算技術、最大5〜6時間で算出:耐震

大成建設は、大規模3次元FEMを用いて、巨大地震による長周期地震動の計算時間を短縮することが可能な技術を開発した。新技術は、建物の設計やリニューアルにおける耐震検討に適用することで、早期に長周期地震動の影響を提示することができ、建物の耐震安全性評価に関する円滑な合意形成を実現する。今後、同社は、建物の長周期地震動の評価に新技術を適用し、建物の耐震安全性評価と地震災害に強い建物づくりを進める。

大成建設は、大規模3次元FEM※1を用いて、巨大地震による長周期地震動の計算時間を短縮することが可能な技術を開発したことを2021年5月10日に発表した。

※1 大規模3次元FEM:有限要素法(Finite element method)。複雑な形状を持つ対象を、有限個の単純な形状の要素に分割し、数値解析を行う手法

震源から建物までの大規模領域地盤に対して過大な要素分割は不要

近年想定されている南海トラフや相模トラフといった地震の予測では、建物の設計に用いる告示波※2を超える長周期を含んだ地震動を活用する場合がある。特に、長周期地震動の影響が大きいと想定される地点では、震源から対象建物の地盤まで伝わる地震波を計算し、建物の耐震安全性を検討するため、より精度の高い定量的な評価が求められていた。

※2 告示波:建築物などの設計時に建物の時刻歴応答解析に用いる地震波(平成12年建設省告示第1461号第4号イに定める地震動)を指す

これまで、長周期地震動の計算では、地盤構成を仮定し、地盤を数メートル〜数十メートル間隔の格子状要素に細かく区切り、隣接する要素への地震動の影響を3次元FEMで算出してきた。

しかし、南海トラフ地震や相模トラフ地震などの地震を想定した場合は、計算対象となる地盤が複雑な形状を有し、広範囲に渡ることから、膨大な数の地盤分割要素が必要となり、地震動の解析結果を得るのに時間がかかっていた。また、地下の地盤構成は、不確定な部分が多いため、さまざまな固さや地層分布から構成される地盤を想定し、地震動を計算する必要があった。

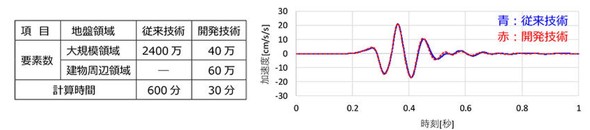

そこで、大成建設は、地盤の固さで地震動の影響が異なることに着目し、震源付近の地下深くにある固い地盤を含む「大規模領域地盤」と建物周辺の比較的軟らかい「建物周辺地盤」のそれぞれに最適な地盤分割要素を設定し、2段階プロセスで解析を実施した。これらの方法を用いることで、従来の計算結果と同等の精度を保ちつつ、地震動を効率的に計算する技術を開発した。

新技術は、2段階解析を行うことで、震源から建物までの大規模領域地盤に対して過大な要素分割をせずに、複雑な地盤状況を考慮した上で、高い精度を確保しつつ、地震動を計算する。さらに、従来の3次元FEMによる地震動計算では、震源から建物周辺までを膨大な数の要素を設定してモデル化するため、計算時間は1ケースにつき4〜5日間を要していたが、新技術では地盤条件に応じた最適な分割要素の設定を行うことで、最大5〜6時間で対応する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

特定地域の地盤や建物が地震でどれだけ揺れるか調査可能な新サービス

特定地域の地盤や建物が地震でどれだけ揺れるか調査可能な新サービス

地域微動探査協会は、地盤と建物ごとに、地震波の周期や増幅の特性を調べられるサービス「常時微動探査法」と「ハイブリッド微動探査」を開発した。 レベル2地震動の揺れを最大60%抑える「ダイス・ロッド式摩擦ダンパー」

レベル2地震動の揺れを最大60%抑える「ダイス・ロッド式摩擦ダンパー」

青木あすなろ建設は、首都高速道路と共同で開発した制震デバイス「ダイス・ロッド式摩擦ダンパー」が、2021年2月5日に国土交通省 新技術情報提供システム(NETIS)に登録されたことを発表した。 地震によるサーバラックやサイネージなどの転倒を防止する「免振スライダー」

地震によるサーバラックやサイネージなどの転倒を防止する「免振スライダー」

サイエンス構造は、地震によるサーバラックやサイネージ、プリンタ、ラック棚、薬棚の転倒を防止する「免振スライダー」を開発した。 三井住友建設が地震時に免震層の動きを遠隔で計測する変位計を開発

三井住友建設が地震時に免震層の動きを遠隔で計測する変位計を開発

三井住友建設は、遠隔地から地震時における免震層の動きを計測可能なジョイスティック変位計を開発した。今後は、これまで免震層の水平変位を記録する手段として使用されてきた「けがき式記録計」に代わる計測システムとして、ジョイスティック変位計の適用を進めていく。 “南海トラフ地震”を想定、国際航業やKDDIらが複数ドローンの完全自動航行を実験

“南海トラフ地震”を想定、国際航業やKDDIらが複数ドローンの完全自動航行を実験

国際航業、KDDI、ウェザーニューズは、災害発生時に複数のドローンやヘリコプターの航行を管理する飛行環境整備を目指し、「UTM(運航管理システム)」の機能検証を三重県志摩市で行った。