虎ノ門・麻布台プロジェクトで、人と自律型ロボットのコラボ工事が開始:ロボット

清水建設は、港区の再開発事業において、次世代型生産システム「シミズスマートサイト」を展開する。第一陣として、溶接ロボット「Robo‐Welder」が本格稼働を開始すると発表した。

清水建設は、同社が港区で施行中のプロジェクトで次世代型生産システム「シミズスマートサイト」を展開する。「港区虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業 A街区新築工事(虎ノ門・麻布台プロジェクト)」において、AIを搭載した自律型建設ロボットと人とがコラボしながら工事を進める。

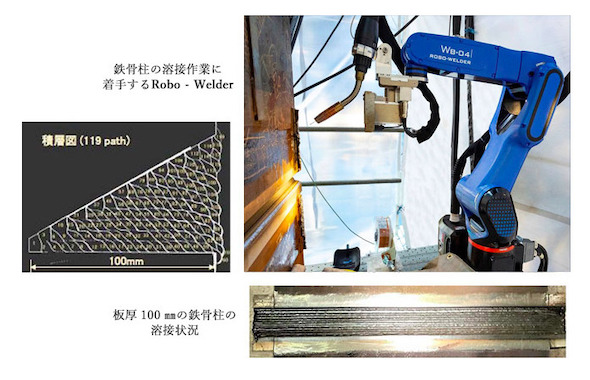

同プロジェクトの第一陣として、自律型ロボットの「Robo‐Welder」を採用した。Robo‐Welderは、ヒトの腕のように動く6軸のアームにより、先端にある形状認識用のレーザーセンサーと溶接作業を行うトーチを自在に操れるため、溶接部位(開先)の形状を確認しながら溶接できる。

作業のポイントは、トーチから供給する溶接ワイヤーと呼ばれる直径1.2ミリメートル程度の材料で、細い紐(ひも)をすき間なく巻き付けていくように開先を埋めていく。制御は大阪大学と共同開発したシミュレーターが担う。Robo‐Welderが溶接した地下階の鉄骨柱の板厚は100ミリメートルで、建設ロボットによる溶接実績としては国内では最厚(同社)だという。

これから始まる地上階の溶接作業では14台の溶接ロボットを投入し、A街区全体で約1800キロメートルに及ぶ溶接長の約15%を代替する計画だ。これにより、上棟までに500人程度の省人化と夏場の溶接工の作業負荷の大幅削減を図る。

また、同社は今夏をめどに自動搬送ロボット「Robo-Carrier」の投入を予定している。Robo-Carrierは、地上階配備のロボットが資材を積載したパレットを荷受けし搬送用エレベータに搭載、施工階配備のロボットがエレベータから荷受けし所定の位置まで自動搬送する。

さらに、2022年早々には4本足の巡回ロボットの稼働を目指す。このロボットは現場内を自由自在に動き回り、搭載している映像機材を駆って出来高をチェックしながら映像データを事務所に送信する。施工管理者は事務所に居ながら現場の動きがスムーズに把握できるという。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

世界の建設ロボット市場を調査、市場規模は2027年までに78億ドルに到達を予測

世界の建設ロボット市場を調査、市場規模は2027年までに78億ドルに到達を予測

REPORT OCEANは、世界における建設ロボット市場の動向を調査し、マーケットの規模が2020年から2027年までに78億8030万ドルに達することを予測した。 熊谷組が小断面トンネル向けの積み込みシステムを開発、遠隔操作に対応

熊谷組が小断面トンネル向けの積み込みシステムを開発、遠隔操作に対応

熊谷組は、積み込み機や鋼車積込搬送機(トレンローダ)、鋼車運搬機で構成される小断面トンネル向け積み込みシステムを開発した。システムの操作は、カメラやモニター、対象物との距離を色で見える化する「遠近距離可視化ガイダンスシステム」を用いて、遠隔で行える。 鉄筋結束の相棒ロボット「トモロボ」、土木・インフラ工事の“太径”に対応

鉄筋結束の相棒ロボット「トモロボ」、土木・インフラ工事の“太径”に対応

建ロボテックは、鉄筋結束を自動で行うロボット「トモロボ」を富士ピー・エスとの提携に基づき改良を加え、土木・インフラの鉄筋工事に対応させた。 清水建設が全社統一のサーバ型RPAを導入、間接業務を15%自動化

清水建設が全社統一のサーバ型RPAを導入、間接業務を15%自動化

清水建設はこれまで部門ごとにバラバラに運用されていたRPAを一元化すべく、グループ全体で統一したサーバ型RPAを導入することを決めた。併せて、開発プロセスや運用ルールも標準化することで、間接業務を15%自動化させることを目指す。