i-Construction 2.0の世界 ワークススタイルさえも変える遠隔化施工、その先の現場無人化:第7回 国際 建設・測量展(2/2 ページ)

EARTHBRAINは、コマツが国土交通省の建設現場のデジタル変革「i-Construction 2.0」に基づく、独自のICT施工“スマートコンストラクション”の開発を加速させることを目的に、コマツ子会社のLANDLOGを吸収して2021年に誕生した企業だ。スマートコンストラクションが目指す建機の遠隔化/自動化で何がもたらさられるのか、CSPI-EXPO2025の「i-Construction 2.0の世界」と題した講演をレポートする。

無人化施工ソリューションで、無事故&効率化を実現

建機を遠隔で操作すると、結果的に現場の作業員が少なくて済む。EARTHBRAINはさらに進め、「無人化施工ソリューション」という思想で開発を進めているという。現場を無人化すれば対人の事故は発生しない。

大場氏は、無人化施工のポイントとして、無人化に向けた施工計画の作成が必要と説く。「重要なのは、施工計画を作る段階から無人化施工をどう導入したらいいのか、どう使ったらいいかを適切に考えること」(大場氏)。

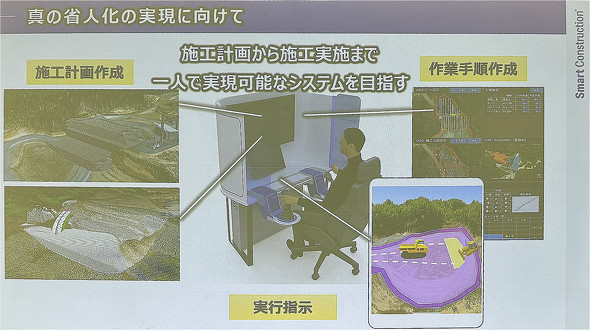

当然だが、現場の作業員だけをゼロにしても意味はない。大場氏は「現場無人化と言いながらも、コンピュータに向かっている作業員が10人、20人いるなら省人化にならない」とし、工事に関わる総人員を減らすことが大切と強調した。また、開発中のシステムとして、大型画面や建機の操作系などで構成される遠隔システムのイメージを表示した。システムは、施工計画の作成から施工管理、無人化施工の指示などを究極的には1人で完結することを目指して開発を進めている。

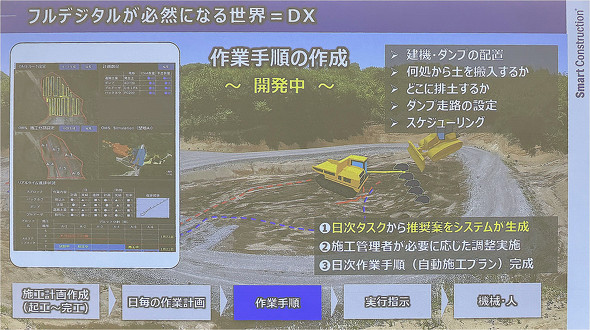

コマツが取り組むスマートコンストラクションは、施工全体をデジタルで管理する。3Dモデルを活用した効率的な施工計画の検討、それに付随する各種課題に対応したツール群も用意している。大場氏は「基本的にはスマートコンストラクションで施工計画を作り、そのまま無人化施工につないでいくシステムを考えている」と全体のシステムを説明した。

無人化施工ソリューションの例として、河川工事の各ステップ(測量、土量計算、切土/盛土の最適化、仮設道路の検討、工程表作成など)のデジタル化手法を紹介した。

自動化に必須のAI技術

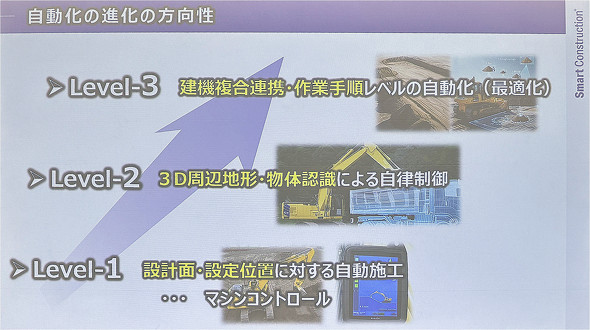

遠隔による無人化施工と同様に、現場の工事を大きく変えるのが自動化の技術だ。大場氏は、工事の自動化の方向性には3つのレベルがあるという。

レベル1は「マシンコントロール」の進化だ。これは設計面や設定位置に対する自動化で、建機側のシステムが大きな役割を果たす。コマツは、マシンガイダンスに対応した初のSDV建機「PC200i-12」を発表した。PC200i-12はソフトウェアの更新で、機能を日々強化できる建機で、レベル1が実現する。

レベル2は「自律制御」だ。建機に搭載したセンサーやカメラなどで周辺を認識し、そのデータを制御に活用する。ダンプに土を積み込む作業が自動で行えるようになったり、掘削や撒土などの作業も自動化できたりするようになる。

レベル3は「自動化(最適化)」で、建機の複合的な連携や作業手順の構築が含まれる。大場氏は「レベル3が1番、生産性を左右する。難しくて奥が深いが、生産性が劇的に変わる可能性がある」と語る。

AIは、レベル1〜3の各レベルを進める上で重要な技術だ。特に強化学習から生み出される施工の方法や手順は、効率化を一気に高められる。

AIは作業効率化の他、安全確保にも変化をもたらす。EARTHBRAINからは、過去の事故事例から作業の危険予知やリスク分析、対策などを提起するアプリケーションがリリースされている。

無人化施工は現場の情報をデジタルで管理するため、ダンプや建機の動きや走行ルートを事前に把握できる。安全施工のためのルールをシステムで統合管理すれば、より安全性の高い施工計画の提案も可能になる。大場氏は実現には、「標準化やエコシステムの設計も不可欠だ」と付け加えた。

大場氏は、別の切り口としてヒューマノイド(人型のロボット)の可能性にも言及した。遠隔化や自動化に対する現在の研究/開発は、建機やダンプなどに多数のセンサーやカメラなどを搭載しデジタル化する方向で進んでいる。しかし、ヒューマノイドであれば、現在使っている建機やダンプをそのまま使い、遠隔化や自動化ができるかもしれない。大場氏は「いろいろな可能性があるので、新しい技術はとにかく使ってみる」とし、積極的に開発を進める姿勢を示した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

第7回 国際 建設・測量展:3D点群処理システムに3つの新機能、細部表現に優れた滑らかな3D空間を再現 福井コンピュータ

第7回 国際 建設・測量展:3D点群処理システムに3つの新機能、細部表現に優れた滑らかな3D空間を再現 福井コンピュータ

福井コンピュータは3D点群処理システム「TREND-POINT」の最新版をCSPI-EXPOで公開した。複数画像をもとに物体や空間を高精細に3D再現する「3D Gaussian Splatting」の採用をはじめとする3つの新機能で、現場業務の精度向上と効率化を図る。 第7回 国際 建設・測量展:360度旋回キャリアダンプに16トンモデル登場 自動運転フォワーダのプロトタイプも展示、諸岡

第7回 国際 建設・測量展:360度旋回キャリアダンプに16トンモデル登場 自動運転フォワーダのプロトタイプも展示、諸岡

諸岡は、機体の上部が360度旋回する「クルクルキャリア」シリーズの新型車「MST160CR」を発表した。最大積載量16トンながら車幅を3メートル未満に収めて搬送時の誘導車を不要とした。最高速度は時速13.14キロ。 第7回 国際 建設・測量展:人と重機の配置をクラウドで一元管理、現場リソース最適化 刷新版をCSPIで披露

第7回 国際 建設・測量展:人と重機の配置をクラウドで一元管理、現場リソース最適化 刷新版をCSPIで披露

現場サポートはCSPI-EXPO2025で、クラウド型リソース管理サービス「現場クラウドArune」のリニューアル版を公開した。ホワイトボードにマグネットを貼る感覚で配置計画を作成し、重機と人員のリソースを一元管理。関係者間でリアルタイムに共有できる。 第7回 国際 建設・測量展:小規模土木現場でもICT施工、ミニバックホーに±3cm誤差のマシンガイダンス搭載 クボタ

第7回 国際 建設・測量展:小規模土木現場でもICT施工、ミニバックホーに±3cm誤差のマシンガイダンス搭載 クボタ

建設現場で求められる生産性向上や省人化に向けてICT建機の機能拡充が進んでいる。クボタはCSPI-EXPO2025で、ミニバックホーにチルトローテータやマシンガイダンスを組み合わせたパッケージを展示。さらに不整地の運搬作業に対応する全地形型プラットフォーム車両「KATR」を披露した。 第7回 国際 建設・測量展:ボルボの“GX”ホイールローダー日本上陸 90分充電で9時間稼働

第7回 国際 建設・測量展:ボルボの“GX”ホイールローダー日本上陸 90分充電で9時間稼働

ボルボ・グループ・ジャパンは、フル電動式の大型ホイールローダー「L120 Electric」を発売した。バケット容量は3.6立方メートルで、90分充電で約9時間稼働し、CO2排出量を大幅に低減しながら、ディーゼル駆動機に匹敵するパワーを備える。2025年9月までに国交省のGX建機認定も取得し、アスファルトやコンクリートのプラントなどでの導入を見込む。 第6回 建設・測量生産性向上展:i-Construction 2.0の自動化3本柱で必須 設計と施工のCIMをつなぐ標準形式「J-LandXML」

第6回 建設・測量生産性向上展:i-Construction 2.0の自動化3本柱で必須 設計と施工のCIMをつなぐ標準形式「J-LandXML」

2023年度から小規模を除く全ての公共事業で、BIM/CIM原則適用がスタートして、早2年。徐々にBIM/CIM活用が進み始めている中、いまだに測量〜調査〜設計〜施工〜維持管理の建設プロセスでデータ連携ができていないケースも多い。一般社団法人の「OCF」は、ICT施工で設計CIMと施工CIMをつなぐ標準ファイルフォーマットとして「J-LandXML」の普及を進めている。