省CO2/省力化コンクリ「ハイプロダクリート」を開発、東急建設と東京理科大:カーボンニュートラル

東急建設と東京理科大学は、省CO2と省力化を実現するコンクリート「ハイプロダクリート」を共同開発した。2025年度中に現場適用する計画だ。

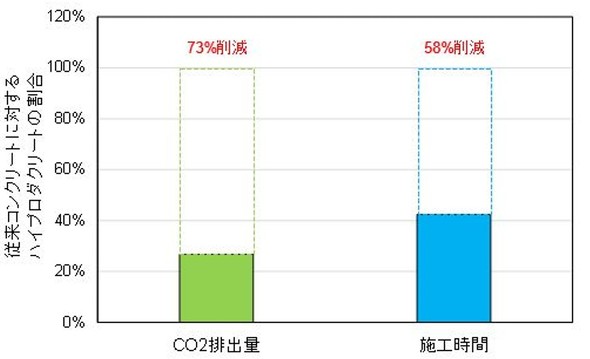

東急建設は2025年5月7日、東京理科大学と共同で、CO2排出量削減と施工の省力化を実現するコンクリート「ハイプロダクリート(High-producrete)」を開発したと発表した。実構造物を模擬した壁部材による実大施工実験で、従来コンクリート比最大73%のCO2排出量削減、58%の施工時間短縮を確認した。2025年度中の現場適用を予定している。

ハイプロダクリートはポルトランドセメントを混和材に置き換えたコンクリート。今回開発したタイプは一般的な新設の土木構造物のコンクリート工事に適用することを想定し、混和材として高炉スラグ微粉末を多く使用して流動性を高めた。構築した壁は初期欠陥がない外観で、表面気泡や色むらも少ない良好な出来栄えだったという。

置換率が70%の「B70」と80%の「B80」の2種を用意

開発品のコンセプトは、ポルトランドセメントの大部分を副産物やリサイクル材などの資源循環材料による混和材に置き換えることでCO2排出量を削減し、スランプ管理コンクリートよりも流動性を高めて施工の合理化や省力化を図ること。

高炉スラグ微粉末置換率が70%の「B70」と80%の「B80」の2種があり、呼び強度は24/27/30(製造から28日後の圧縮強度の保証値)、単位水量は1立方メートル当たり175キロ以下、水結合材比は40〜55%程度。

この技術は、国土交通省関東地方整備局の「大学等研究機関とのマッチング」制度に採択された東京理科大学の研究テーマ「混和材大量使用締固めを必要とする高流動コンクリートの開発」を通じて開発された。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

サーキュラーエコノミー:移動式プラントで再生コンクリートを製造、奥村組

サーキュラーエコノミー:移動式プラントで再生コンクリートを製造、奥村組

奥村組とケミカル工事は共同で、解体コンクリートがらを骨材として使用する「リ・バースコンクリート」を車両架装式の移動式コンクリートプラントで製造する実証試験を実施した。試験の結果、従来の製造方法と同等の品質を確保できることを確認した。 i-Construction 2.0:「i-Construction 2.0」の2025年度計画を発表 自動施工/遠隔施工の担い手育成を本格化

i-Construction 2.0:「i-Construction 2.0」の2025年度計画を発表 自動施工/遠隔施工の担い手育成を本格化

国土交通省は、2024年にスタートした「i-Construction 2.0」で、1年間の成果を取りまとめ、2025年度の計画を発表した。建機の自動施工は2024年度に4件試行し、2025年度はトンネル工事にも対象を拡大。自動施工と遠隔施工の育成プログラムも本格展開する他、施工管理ではARを出来形検査に活用する。 第9回 JAPAN BUILD TOKYO:建設用3Dプリンタが「常識」になる時代 国産Polyuseが海外製よりも導入が広がる理由

第9回 JAPAN BUILD TOKYO:建設用3Dプリンタが「常識」になる時代 国産Polyuseが海外製よりも導入が広がる理由

国産建設用3Dプリンタで、公共/民間の構造物を全国各地で制作しているベンチャー企業のPolyuse。一般的には、建設用の大型3Dプリンタは海外メーカーが先行しているイメージだが、代表取締役 大岡航氏は「一戸建てがメインで、土木に代表されるシビルエンジニアリング領域では日本がリードしている」と話す。その差別化ポイントを多数の実例を紹介した講演から探った。 製品動向:ソイルセメント活用の「円形コンバック」事業化、現場発生土を有効利用

製品動向:ソイルセメント活用の「円形コンバック」事業化、現場発生土を有効利用

旭化成アドバンス、土木管理総合試験所、小岩金網は、現場発生土を活用したソイルセメントによる「円形コンバック」工法を実用化した。 スマートコンストラクション:ローカル5G活用、ダム現場でケーブルクレーン自動/自律運転に成功 大林組

スマートコンストラクション:ローカル5G活用、ダム現場でケーブルクレーン自動/自律運転に成功 大林組

大林組は、国土交通省中部地方整備局発注の「新丸山ダム建設工事」でローカル5Gを活用したケーブルクレーンの自動/自律運転に成功した。 AI:新幹線トンネル検査でAI活用、ひび割れ自動抽出/二時期比較技術導入 JR東日本

AI:新幹線トンネル検査でAI活用、ひび割れ自動抽出/二時期比較技術導入 JR東日本

JR東日本は2025年度から、新幹線トンネル検査にひび割れ自動抽出技術と二時期比較技術を組み合わせて導入する。