『ZEH-M』分譲マンションが世田谷に完成、東京建物:ZEH

東京都世田谷区で、『ZEH-M』基準に適合する東京建物の分譲マンション「Brillia深沢八丁目」が完成した。省エネと創エネを組み合わせることで、住棟全体のエネルギー消費量を101%削減した。

東京建物は2025年2月10日、東京都世田谷区で、『ZEH-M』基準に適合する分譲マンション「Brillia深沢八丁目」が完成したと発表した。省エネと創エネを組み合わせることで、住棟全体のエネルギー消費量の収支を実質ゼロ以上とする。

Brillia深沢八丁目は、地上3階建てで総戸数38戸、敷地面積は2938.11平方メートル、延べ床面積は3412.37平方メートル。設計・施工は大末建設、デザイン監修は牛込昇建築設計事務所が手掛けた。

ZEH-Mは一次エネルギー消費量削減率に応じて、『ZEH-M』、Nearly ZEH-M、ZEH-M Ready、ZEH-M Orientedの4ランクに区分される。最高ランクの『ZEH-M』は、共用部を含む住棟全体で年間のエネルギー収支を実質ゼロ以上とする物件だ。

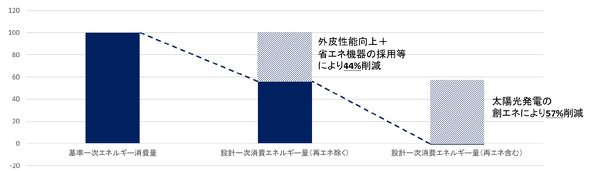

Brillia深沢八丁目では、高断熱サッシや全熱交換器を採用し、『ZEH-M』の要件である「断熱等性能等級5」よりも高い「断熱等性能等級6」を全住戸で取得。これにより冷暖房の電力消費を抑え、住棟全体で44%の省エネを実現した。さらに、屋上の太陽光発電設備と全住戸標準採用の燃料電池「エネファーム」により、基準一次エネルギー消費量の57%に相当する創エネを達成。住棟全体で101%の削減率となり『ZEH-M』の基準を満たした。

各住戸でも一次エネルギー消費量削減率が100%以上となる『ZEH』の基準を充足している。住戸ごとの削減率の平均は114%で、一般的な省エネ基準の住戸と比べて、光熱費を年間11万1000円(月平均約9200円)削減できる見込み。

住戸内のリビングには太陽光発電やエネファームから給電できる停電時専用のコンセントを設置。物件内の駐車場は太陽光発電/蓄電池と連携したEV充電区画(全13区画)を備え、非常時にはEV車から共用部照明などへの電力供給が可能なV2H(Vehicle to Home)設備を併設する。

Brillia深沢八丁目は、国土交通省の2023年度「サステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)」に採択された他、建築環境総合性能評価システム(CASBEE)による建築物環境性能評価の最高位Sランクを取得している。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

ZEH:大東建託のZEH賃貸住宅、累計契約戸数が10万戸に到達

ZEH:大東建託のZEH賃貸住宅、累計契約戸数が10万戸に到達

大東建託のZEH賃貸住宅の累計契約戸数が、2024年末時点で10万戸を超えた。2025年度中には供給戸数でも10万戸に到達する見通し。 HEMS:家の電気をAIで制御する「知能を手に入れた家」 パナソニックのHEMS機器「AiSEG」に最新型

HEMS:家の電気をAIで制御する「知能を手に入れた家」 パナソニックのHEMS機器「AiSEG」に最新型

パナソニック エレクトリックワークス社は、住宅内の家電や設備をインターネットでつなげて連携させるホームエネルギーマネジメントシステムの中核機器「AiSEG」の最新型「AiSEG3」を2025年3月に発売する。AiSEG3の導入で、“エネルギーを最適化した家計にやさしく地球に配慮した未来の暮らし”が叶うという。 リノベ:既存住宅の断熱リノベーション新仕様、「外壁TR」で断熱等級6相当を実現 積水化学工業

リノベ:既存住宅の断熱リノベーション新仕様、「外壁TR」で断熱等級6相当を実現 積水化学工業

積水化学工業は、鉄骨系住宅「セキスイハイム」の既存住宅を対象に、断熱等級6相当まで対応可能な断熱リノベーションの新仕様「外壁TR」を発売する。 ZEH:ZEH標準対応の軽量鉄骨造3階建て戸建住宅「xevo M3」発売、大和ハウス工業

ZEH:ZEH標準対応の軽量鉄骨造3階建て戸建住宅「xevo M3」発売、大和ハウス工業

大和ハウス工業は、軽量鉄骨造3階建て戸建住宅商品「xevo M3」を発売した。内外ダブル断熱と太陽光発電システムを搭載し、ZEHに標準対応する。 Hitachi Social Innovation Forum 2024 JAPAN:東京駅前で250m超高層ビルを開発する東京建物 日立とともに構想する「未来につなぐ街とビル」

Hitachi Social Innovation Forum 2024 JAPAN:東京駅前で250m超高層ビルを開発する東京建物 日立とともに構想する「未来につなぐ街とビル」

人々の生活や職場などに求めるニーズは、技術革新や環境問題などを背景に多様化が急速に進んでいる。特に街づくりと都市を構成するビル群の分野は、生活と直結するため、ウェルビーイングやグリーン化など対応すべき課題が多い。こうした環境下の中、JR「東京」駅前で高さ約250メートルの超高層オフィスビルを計画する東京建物と、ビルのスマート化を支援する日立ビルシステムは、多様化する需要に応える次世代のスマートビル実現に向けた取り組みを始めている。 脱炭素:CLT使用量を2028年までに8倍へ、大東建託が住宅の脱炭素促進 新商品開発や大工教育も

脱炭素:CLT使用量を2028年までに8倍へ、大東建託が住宅の脱炭素促進 新商品開発や大工教育も

大東建託は、2028年までにCLT使用量を現在の8倍に増やす。今後は利用拡大に向けた新商品や新仕様の開発に加え、安定した施工体制を構築するための大工教育なども実施する。