騒音を除去し、必要な音声だけを届けるコミュニケーション端末「BONX Stick」を発売:製品動向

NTTソノリティとBONXは、NTTの特許技術「Magic Focus Voice」を搭載し、周囲の騒音を除去して、相手に発話者の声をクリアに届けるコミュニケーションデバイス「BONX Stick」を発売した。作業中の建設現場でも快適な通話が可能になる。

NTTソノリティとBONXは2025年2月12日、騒音をカットして必要な音声だけを届ける技術を活用したコミュニケーションデバイス「BONX Stick(ボンクススティック)」を発売した。NTTの特許技術「Magic Focus Voice」を搭載し、周囲の騒音を除去して相手に発話者の声をクリアに届けられる。作業中の建設現場などでも快適な通話が可能になるという。

BONX Stickは、Bluetoothでスマートフォンと接続するマイク型デバイス。マイクモードは3種類あり、利用シーン応じてアプリで切り替えて使用する。

本体を口元に近づけて使う「口元モード」は最も集音性能が高く、騒がしい環境でも話者の音声を正確に捉える。「胸元モード」は本体を襟などに装着し、指向性マイクにより周囲の雑音を抑制しながらハンズフリーでの通話を実現。「広域集音モード」では指向性を広げ、周囲の音も広く集音する。例えば、工事現場のサイレンの音など環境音も含めて録音、分析することで、安全対策に活用することなども想定している。

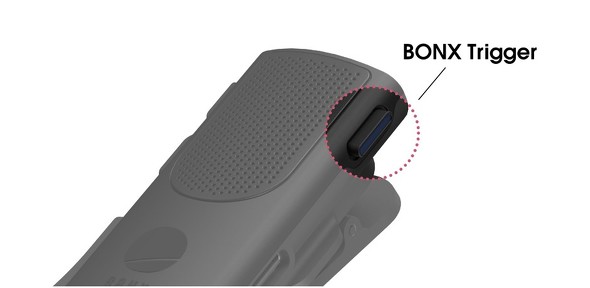

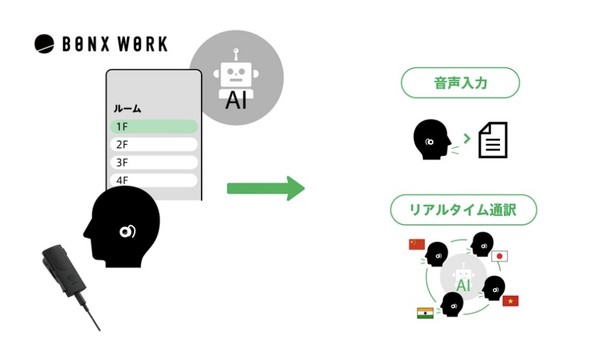

また、ユーザーが任意の機能を割り当てられる多機能ボタン「BONX Trigger」を装備。電話の応答や、チームメンバーへの簡単なリアクションの送信などに使用できる。また、AIプラットフォームとの連動についても実証実験中だ。ボタンを押してAIアシスタントを起動し、現場から記録システムに音声で入力を行うことなどが可能になるという。

本体のサイズは約60(縦)×約26(横)×約25(厚み)ミリ、重さは約29グラム。板状のデバイスをクリップで装着する形を採用し、耳への負担を抑制しながら内蔵バッテリーを大型化した。別売りの専用イヤフォンを使用した場合は最大17時間、他社製のイヤフォンでも最大15時間の連続使用が可能だ。

また、本体とイヤフォンを分離する設計を採用している。複数人での共用時には本体を台数を最小限に抑えつつ、個人用イヤフォンを別途用意することで、導入コストの低減と衛生面の配慮を両立させた。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

製品動向:現場のコミュニケーションの課題を音声技術で改善、NTTソノリティが参入

製品動向:現場のコミュニケーションの課題を音声技術で改善、NTTソノリティが参入

NTTソノリティが法人向けの音声DX事業に参入した。現場向けの音声コミュニケーションツールを展開するBONXを関連会社化し、建設業や製造業、医療業界などのデスクレスワーカーを対象としたNTTソノリティ初のサービス事業「ゼロから始めるNTTの現場DX」を開始した。 リノベ:三菱地所が「丸ビル」と「新丸ビル」を改修、シェアラウンジ付きツタヤがオープン

リノベ:三菱地所が「丸ビル」と「新丸ビル」を改修、シェアラウンジ付きツタヤがオープン

三菱地所は、東京都千代田区大手町にある複合施設「丸ビル」と「新丸ビル」で、新規店舗のオープンや共用部の改修といったリニューアルを進めている。既に、丸ビルでは、書店「TSUTAYA BOOK STORE MARUNOUCHI」がオープンしている。TSUTAYA BOOK STORE MARUNOUCHIは、シェアラウンジを備えた店舗で、シェアラウンジを設けたTSUTAYA BOOK STOREは、丸の内エリアで初出店となる。 不動産テック:ショウタイム24の無人内見システムとLIXILのIoTホームリンクが連携、内見者に快適な室内環境を提供

不動産テック:ショウタイム24の無人内見システムとLIXILのIoTホームリンクが連携、内見者に快適な室内環境を提供

LIXILのIoTホームリンク「Life Assist2」とショウタイム24のビルダー向けサービス「無人内見くん」が連携を開始する。内見予約時間に合わせて空調や照明などの設備を事前に稼働できるようになる。 スマートメンテナンス:JR武蔵野線が採用したパナソニックのAIカメラシステム 冠水が多い線路で排水ポンプを遠隔監視

スマートメンテナンス:JR武蔵野線が採用したパナソニックのAIカメラシステム 冠水が多い線路で排水ポンプを遠隔監視

JR武蔵野線では、線路の冠水を防ぐ排水ポンプの遠隔監視に、パナソニック エレクトリックワークス社のAIカメラで監視するシステムを導入した。これまでポンプの異常通知があった場合、現地に行かなければ異常内容が分からずタイムロスだったが、素早い復旧作業が可能となった。 ロボット:建設現場を四足歩行ロボットで監視、遠隔操作に加え自律制御で自動巡回

ロボット:建設現場を四足歩行ロボットで監視、遠隔操作に加え自律制御で自動巡回

大成建設とTechShareは、四足歩行ロボットの遠隔操作/自律制御による巡回監視システムを開発し、首都圏の建設現場に導入した。 遠隔臨場:遠隔臨場でWeb会議システムとボディーカメラのレンタルプラン、ジャパンメディアシステム

遠隔臨場:遠隔臨場でWeb会議システムとボディーカメラのレンタルプラン、ジャパンメディアシステム

ジャパンメディアシステムは、Web会議システムとスマートグラス(ウェアラブル端末)を組み合わせ遠隔作業支援システム「LiveOn Wearable」のボディーカメラレンタルプランを開始した。