ニュース

インフラ点検にAI活用、技術者の聴覚による判断を支援 打撃音記録アプリも開発:スマートメンテナンス

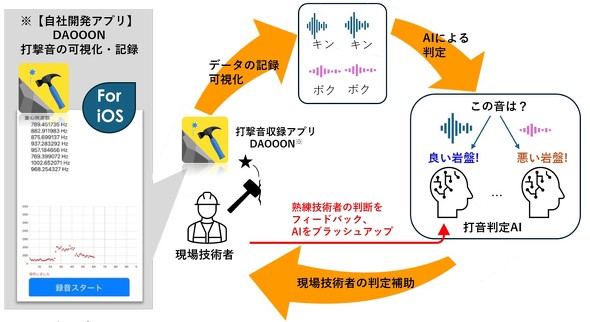

日本工営はインフラ調査や施工現場向けに、岩盤やコンクリート由来の材料の品質をAIで判定する技術を開発した。併せて、AIの入力データを取得する打撃音記録アプリも開発中で、技術者の五感による判断を支援し、インフラ点検の品質向上に貢献する。

日本工営は2025年1月31日、インフラ調査や施工現場向けに、岩盤やコンクリート由来の材料の品質をAIで判定する技術を開発したと発表した。併せて、AIの入力データを取得する打撃音記録アプリ「DAOOON」も開発中で、2025年2月頃に無料公開予定だ。

コンクリートや地質の点検/調査では、従来、技術者が打撃音を基に材料の良しあしを判断してきた。しかし、この方法は技術者の経験的な聴覚に依存することから、結果にばらつきが生じる可能性があった。

日本工営は、熟練技術者の判断を学習したAIモデルを構築。コンクリート骨材に使用する岩石の打撃音について材質判定を行った結果、熟練技術者とAIの判定が約90%の一致率を示した。今後は現場の特性に応じた複数モデルの構築も視野に入れる。

また、打撃音記録アプリ「DAOOON β版」も開発中だ。アプリはスマートフォンで動作し、現場で使いやすいUIを備えている。収録したデータには日本工営の熟練技術者のノウハウを反映し、教師データとして活用することで、AIの精度をさらに高めていく。今後もAIとアプリの完成度を高め、技術者の五感による判断を支援し、インフラ点検などの品質向上に貢献する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

スマートメンテナンス:“道路陥没”を未然に防ぐ 地中の空洞を走行しながら測定する土木管理総合試験所の調査車両

スマートメンテナンス:“道路陥没”を未然に防ぐ 地中の空洞を走行しながら測定する土木管理総合試験所の調査車両

埼玉県八潮市で2025年1月28日、道路が陥没してできた穴にトラックが転落する重大事故が発生。まもなく3日が経過する中、いまだ復旧のめどが立っていない状態だ。周辺では別の道路陥没も起き、地中のガス管が破損する恐れがあるとして八潮市は避難勧告も発令した。道路陥没を未然に防ぐには、定期的な路面下空洞調査が欠かせないが、交通規制を敷いたり、路面表面の調査とは別に行う必要があったりなど課題があった。 製品動向:海面40mの高所でも導入 上下水道に接続不要な水洗トイレ発売、三井住友建設

製品動向:海面40mの高所でも導入 上下水道に接続不要な水洗トイレ発売、三井住友建設

三井住友建設は、水循環式バイオトイレ「SMilet」を発売した。上下水道に接続せずに水洗トイレを利用可能で、災害時をはじめ、上下水未整備の自然公園、高所や山間部の建設現場でも容易に設置ができる。 “土木×AI”で起きる建設現場のパラダイムシフト(30):阪神・淡路大震災から30年に考える AIを活用した災害復旧のポテンシャル【土木×AI第30回】

“土木×AI”で起きる建設現場のパラダイムシフト(30):阪神・淡路大震災から30年に考える AIを活用した災害復旧のポテンシャル【土木×AI第30回】

2025年で阪神・淡路大震災から30年を迎えます。2024年の元日に発生した能登半島地震の復旧復興もいまだ進まない中、過去の自然災害の教訓から、さまざまな角度で被害拡大の防止策や迅速な復旧策が求められています。そこで今回は、AIを応用した災害対応の最新研究を参照して、その仕組みと有用性について解説します。 “土木×AI”で起きる建設現場のパラダイムシフト(29):ロボットカーレースが転機となった「SLAM」は何がスゴイ?【土木×ICTのBack To The Basic Vol.2】

“土木×AI”で起きる建設現場のパラダイムシフト(29):ロボットカーレースが転機となった「SLAM」は何がスゴイ?【土木×ICTのBack To The Basic Vol.2】

自動運転やAGVをはじめ、建設業界でも運搬ロボやドローンなどの用途で使われている「SLAM」。Simultaneous(同時に起こる) and Localization(自己位置推定) Mapping(地図作成)の略で「位置推定と地図作成を同時に行う」を意味します。位置推定と地図作成を同時に行うとはどういうことでしょうか。今回は、米国防高等研究計画局のロボットカーレースで広く知られるようになったSLAM技術を改めて解説します。 ロボット:建設ロボットで橋脚耐震補強工事の表面処理を自動化 イクシスと鴻池組

ロボット:建設ロボットで橋脚耐震補強工事の表面処理を自動化 イクシスと鴻池組

イクシスと鴻池組は、橋脚耐震補強工事の表面処理作業を自動化する建設ロボットを共同開発した。橋脚を把持しながら昇降する機能を有する「昇降ユニット」と、表面処理を行うブラストガンを備えた「研掃ユニット」から成り、現場への導入により、作業員数の削減や品質の安定化、現場の安全性向上に寄与する。 スマートメンテナンス:目視では見えない橋内部の損傷可視化 東芝が全てのコンクリ橋に適用できる点検技術を確立

スマートメンテナンス:目視では見えない橋内部の損傷可視化 東芝が全てのコンクリ橋に適用できる点検技術を確立

国内で5兆円規模ともいわれるインフラ構造物のメンテナンス市場だが、老朽化と土木従事者の不足の二重苦で、維持管理の効率化が社会課題となっている。そこで東芝は、目視では分からないコンクリ橋内部の劣化をIoTセンサーで可視化する技術を開発。今回、模擬橋梁を用いた検証を経て、車の種類や速度、橋の構造などあらゆる環境下のコンクリ橋でも統一基準で評価する技術を確立した。