BIMが一過性のブームで終わらないために 空虚化する“フロントローディング”の根本原因【現場BIM第8回】:建設産業構造の大転換と現場BIM〜脇役たちからの挑戦状〜(8)(3/3 ページ)

2009年の“BIM元年”から15年が経過し、BIMは確実に浸透してきているが、各社で「BIM疲れ」が出てはいないだろうか。そこで今回は、日本のBIMの現在地を「BIM活用の本当の受益者は誰か」という基本的な問いから再確認してみたい。

発注者のトランスフォーメーション(BIM-DX)

日本の建設工事発注者(施主/オーナー)と受注者(ゼネコン)間の契約は、ランプサム方式(総価請負契約)が一般的。誤解を恐れずに平たくいうと、概算見積で金額と工期が決定され、その枠内であれば変更も修正も勝手にお任せというわけだ。言い換えると発注者に変更リスクがなく受注者である元請(ゼネコン)以降がリスクを負っている負の状態だが、現代日本の状況に鑑みると持続可能なやり方ではないことは明らかで、発注者の施主やオーナーにはまずこの認識を持っていただきたい。海外ではほとんどが、設計変更イコール工期延長またはコストオンが当たり前!

BIMを語る前に、設計変更が自由な慣習をやめなければならないことを抜きにして「フロントローディング」は語れず、むしろ完全にバズワード化し、むなしい響きを醸し始めている(BIMを使った早期の干渉チェックくらいの使い方に矮小化されている感が否めない)。

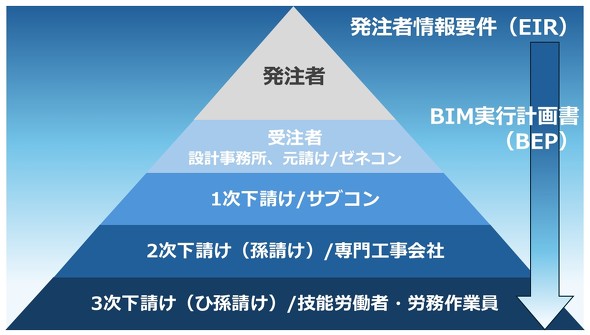

日本の建設産業における生産性の低さについては、製造業とよく比較され、大量生産ではなく一品生産だから仕方ない的な論調をいまだに耳にする。それは発注者を神様=お客さまとして蚊帳の外に置き、ゼネコンを頂点としたヒエラルキーを前提とした物言いであって(それでも言い訳に聞こえるが)、発注者を“真のステークホルダー”と位置付け、発注者起点の業界構造に転換(トランスフォーメーション)していくべきだ。そこにまだ世の中の注目が集まっていないように見えるのには不安を覚える。

発注者を真のステークホルダーとして発注者起点の業界構造に転換

業界全体でBIM推進のモチベーションは、“発注者次第”という段階に差し掛かってきている。先の問い「BIM活用の本当の受益者は誰か?」の答えは「発注者」となるわけだが、当の発注者がその意味を理解しきれていないのが現実だ。ここに業界としての「BIM疲れの壁」が大きく立ちはだかっている。これまでゼネコンが矢面に立って日本のBIMを推し進めてきたが、原点回帰でそろそろ本丸の発注者(施主/オーナー)にその任を担っていただくステージに入ってきた。次の10年/15年で、良いことも悪いこともその影響を受けるのは確実に発注者側となる。

恐らくこうした考え方は、理想論であって現実には難しい、外様が何を言っているとの感想を持たれるだろう。それでも「そもそもBIMって何だったっけ?」と一歩引いて見ることができれば、ここに活路を求めるのは自然の流れであり、避けて通れない道だ。発注者発のトランスフォーメーションを実現すべく、私たちもその活動に舵を切っていく所存だが、具体的な方策や救世主たる発注者が担うべき役割、そしてそれをどのようにしたら進めていけるのかなどの考察や提言は次稿以降で議論していきたい。

著者Profile

山崎 芳治/Yoshiharu Yamasaki

野原グループCDO(Chief Digitalization Officer/最高デジタル責任者)。

20年超に及ぶ製造業その他の業界でのデジタル技術活用と事業転換の知見を生かし、現職では社内業務プロセスの抜本的改革、建設プロセス全体の生産性向上を目指すBIMサービス「BuildApp(ビルドアップ:BIM設計―製造―施工支援プラットフォーム)」を中心とした建設DX推進事業を統括する。

コーポレートミッション「建設業界のアップデート」の実現に向け、業界関係者をつなぐハブ機能を担いサプライチェーン変革に挑む。

著者Profile

守屋 正規/Masanori Moriya

「建設デジタル、マジで、やる。」を掲げるM&F tecnica代表取締役。

建築総合アウトソーシング事業(設計図、施工図、仮設図、人材派遣、各種申請など)を展開し、RevitによるBIMプレジェクトは280件を超える。2023年6月には、ISO 19650に基づく「BIM BSI Kitemark」認証を取得した。

中堅ゼネコンで主に都内で現場監督を務めた経験から、施工図製作に精通し(22年超、現在も継続中)、BIM関連講師として数々の施工BIMセミナーにも登壇(大塚商会×Autodesk主催など)。また、北海道大学大学院ではBIM教育にも携わる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

建設産業構造の大転換と現場BIM〜脇役たちからの挑戦状〜(8):BIMが一過性のブームで終わらないために 空虚化する“フロントローディング”の根本原因【現場BIM第8回】

建設産業構造の大転換と現場BIM〜脇役たちからの挑戦状〜(8):BIMが一過性のブームで終わらないために 空虚化する“フロントローディング”の根本原因【現場BIM第8回】

2009年の“BIM元年”から15年が経過し、BIMは確実に浸透してきているが、各社で「BIM疲れ」が出てはいないだろうか。そこで今回は、日本のBIMの現在地を「BIM活用の本当の受益者は誰か」という基本的な問いから再確認してみたい。 点群:北海道新幹線のトンネル建設現場から江東区NOVAREまで、3D点群を24万点/秒でリアルタイム伝送 清水建設とKDDI

点群:北海道新幹線のトンネル建設現場から江東区NOVAREまで、3D点群を24万点/秒でリアルタイム伝送 清水建設とKDDI

KDDI、KDDI総合研究所、KDDIスマートドローン、清水建設は、トンネル建設現場で、Starlinkによるau通信を用いた3D点群データのリアルタイム伝送を検証した。今回の技術を活用することで、施工進捗や壁面のずれ/亀裂などの異常を遠隔からリアルタイムで確認できるため、定期巡回や施工管理の大幅な時間短縮につながる。 “土木×AI”で起きる建設現場のパラダイムシフト(27):“現場DX”を実現するAI×デジタルツイン 熟練者の技能をモデル化などの最新論文【土木×AI第27回】

“土木×AI”で起きる建設現場のパラダイムシフト(27):“現場DX”を実現するAI×デジタルツイン 熟練者の技能をモデル化などの最新論文【土木×AI第27回】

今回は、建設現場のDXに欠かせないデジタルツインとAIの組み合わせを深掘りし、熟練者の技能をデジタルツインでモデル化やフィジカルとサイバーの両空間融合で最適な施工管理などの最新研究を採り上げます。 製品動向:非木造建築の窓施工をロボットで自動化、YKK APが窓枠設置/自動溶接ロボを開発

製品動向:非木造建築の窓施工をロボットで自動化、YKK APが窓枠設置/自動溶接ロボを開発

YKK APは非木造建築の建設現場で窓の施工を自動で行うロボットシステム「MABOT(マボット)」シリーズを発表した。今回、窓枠を正確な位置に設置する「Alignmenter01」と、設置した窓枠を自動溶接固定する「Welfixer01」の2種を発表している。 xR:現場にBIMや図面を実寸投影できる「GyroEye」、メガネ型端末「Magic Leap 2」に対応

xR:現場にBIMや図面を実寸投影できる「GyroEye」、メガネ型端末「Magic Leap 2」に対応

現場にBIMモデルや2次元図面を実寸投影できるインフォマティクスのAR/MRアプリケーション「GyroEye」が、メガネ型端末「Magic Leap 2」に対応した。 Japan Drone 2024:スマホとアンテナで建設現場をcm単位で点群データ化 国交省の要領にも準じた「PIX4Dcatch RTK」

Japan Drone 2024:スマホとアンテナで建設現場をcm単位で点群データ化 国交省の要領にも準じた「PIX4Dcatch RTK」

膨大な「点」の集合体で構成される点群データは、測量や建築の手法を変革するポテンシャルを持っている。しかし、ファーストステップとなるデータ取得のハードルが高く、なかなか参入に踏み切れない建設会社は多い。ドローンを飛ばすには資格を持った操縦者が必要だし、まともに使えるまでのデータ処理にはオルソ化などの専門知識と高性能PCも必要だ。Pix4Dが提案する新しい測量方法「PIX4Dcatch RTK」は、そうした悩みを抱えるユーザーでもスマホで手軽に使える3D点群データ化のソリューションだ。