解体工事データからみる“空き家”が地域に及ぼす外部経済への影響 長期空き家をどう防ぐか:空き家の外部不経済に関するセミナー(後編)(2/2 ページ)

空き家問題は、行政や地域住民にとって、防災や治安に関わるため、解決は急務だ。しかし、経済的な側面から空き家問題を分析すると、都心部と山間地域など、エリアごとに生じる不利益は大きく異なる。空き家問題に取り組む産学官の団体「全国空き家対策コンソーシアム」が主催したセミナー後半では、さらに深掘りするため、東京圏での空き家の経済的な影響を分析。これからの人口減時代に突入する中で、空き家問題の将来の見通しととるべき対策を展望する。

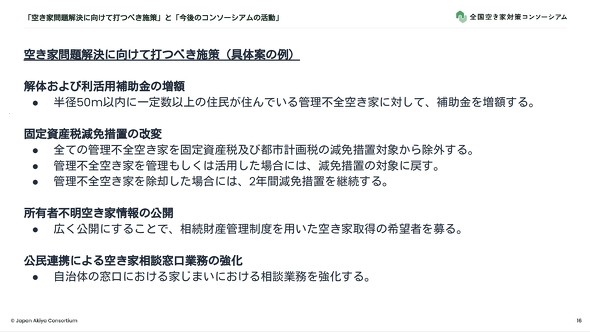

空き家問題の解決に向け、打ち出すべき施策は?

セミナーではこうした研究発表を基に、最後にクラッソーネ 代表取締役 CEO 川口哲平氏が登壇。市場価値があるレイヤー1の地域では長期空き家の影響が著しいが、今後の世帯数の減少でレイヤー2、3の地域は利用しづらい空き家が増えていくという見通しを示した。さらに、もしもレイヤー1で長期空き家が10万件増えてしまうと、地価下落で1.47兆円もの影響が出てしまう試算も提示した。

こうした状況の改善に向けた提言として、「空き家の長期化を防ぐこと」「地域ごとの影響の違いを踏まえ、補助制度の優先順位を考えること」の2点を挙げる。具体的には、一定数以上の住民が住んでいるレイヤー1のようなエリアへの支援を手厚くし、その範囲内にある管理不全空き家への補助金の増額や固定資産税の減免措置、自治体の空き家相談窓口の強化などが有効策となる。

今後は、今回の研究結果から、クラッソーネをはじめとした全国空き家コンソーシアムは、さらなる研究の深掘りをはじめ、空き家所有者への啓発、そしてコンソーシアムを中心に、産学官が連携して、空き家対策のワンストップサービスといった支援の拡充に取り組む。川口氏は「空き家で困る人々がいない日本を目指し、努力をしていきたい」と意気込みを語った。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

空き家の外部不経済に関するセミナー(前編):産学官の専門家が提唱「人口減時代に増え続ける“空き家”への経済的視点での有効策」

空き家の外部不経済に関するセミナー(前編):産学官の専門家が提唱「人口減時代に増え続ける“空き家”への経済的視点での有効策」

全国的に空き家問題が深刻化している。空き家の数は一貫して増え続け、今後は少子高齢化に伴い世帯数の減少が本格化し、勢いはさらに増すとみられる。地域に空き家が増えることは所有者だけでなく、治安や防災面の不安などさまざまな悪影響を及ぼす。空き家問題に取り組む産学官の団体「全国空き家対策コンソーシアム」が主催したセミナーで、専門家らが経済の観点から空き家問題を分析し、解決に向けたアプローチをレクチャーした。 電子ブックレット(BUILT):“空き家問題”を解決するベンチャー企業と自治体の「公民連携」最前線

電子ブックレット(BUILT):“空き家問題”を解決するベンチャー企業と自治体の「公民連携」最前線

ウェブサイトに掲載した記事を印刷しても読みやすいPDF形式の「電子ブックレット」にまとめました。無料のBUILT読者会員に登録することで、ダウンロードすることができます。今回のブックレットでは、全国で社会問題化している“空き家”を解決すべく、ベンチャー企業と自治体の「公民連携」で進められている対策事例の紹介です。 調査レポート:空き家数が30年で倍増、2023年は900万戸に 総務省統計調査

調査レポート:空き家数が30年で倍増、2023年は900万戸に 総務省統計調査

総務省の住宅/土地統計調査の速報集計によると、2023年10月1日時点の国内の空き家数は900万戸で、調査開始以来最多となった。1993年時点の448万戸から、30年間で倍増した。空き家率も過去最高の13.8%に達した。 xR:過疎化の進む郊外の団地をデジタル技術で活性化、大和ハウス工業が実証実験

xR:過疎化の進む郊外の団地をデジタル技術で活性化、大和ハウス工業が実証実験

大和ハウス工業は、過疎化が進む郊外型住宅団地で、空間拡張システムを用いたコミュニティー活性化に関する実証実験を開始した。リラックス効果のある映像/音響の共有体験や、遠隔地の食や文化などの魅力を一緒に疑似体験できる機会を住民に提供する。 空き家対策:“空き家リノベを3Dビジュアライゼーションで体感”、福井コンピュータアーキテクトが専用サイト公開

空き家対策:“空き家リノベを3Dビジュアライゼーションで体感”、福井コンピュータアーキテクトが専用サイト公開

福井コンピュータアーキテクトは、福井県あわら市との官民連携による空き家物件サイト「空き家メタバンク」を一般公開した。空き家メタバンクは、官民連携で空き家の購入・リノベーションを訴求するWebサイトとなっている。 空き家対策:解体費用シミュレーターと空き家バンクをサービス連携

空き家対策:解体費用シミュレーターと空き家バンクをサービス連携

クラッソーネとアットホームがサービス連携を開始した。クラッソーネの「解体費用シミュレーター」とアットホームの「アットホーム 空き家バンク」を連携している。