新たな噴射機構で攪拌性能の向上と施工の高速化を実現した機械攪拌式地盤改良工法:施工

安藤ハザマらは、機械攪拌式地盤改良工法に新たな噴射機構を備えることで、攪拌性能の向上や施工の高速化、コストカット、環境負荷低減を実現した多方向スラリー揺動攪拌工法「WILL-m工法」を開発した。

安藤ハザマは、新日本グラウト工業、青山機工、トーメック、埼玉八栄工業、WILL工法協会とともに、多方向にセメントスラリーを噴射可能な機構を機械攪拌式地盤改良工法「WILL工法」に搭載することで高い攪拌性能と施工の高速化を実現した多方向スラリー揺動攪拌工法「WILL-m工法」を開発したことを2021年3月18日に明かした。

セメントスラリーの噴射圧は従来工法の10倍以上

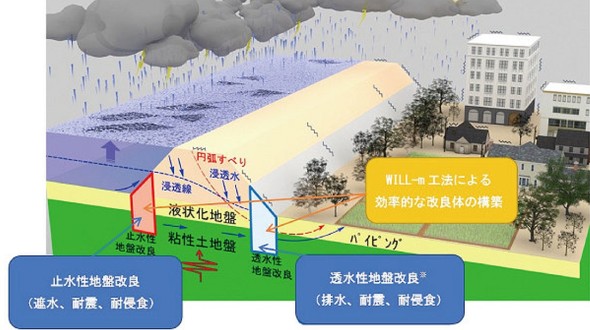

近年、豪雨や地震といった大規模な自然災害の増加を背景に、河川堤防やため池、谷埋め盛土の安定化対策が求められている。しかし、既設の堤防や造成盛土の安定対策を実施する場合には、施工ヤードが限られ施工性が低下する他、工事が広範囲にわたることから、工期や経済性などに配慮する必要がある。

上記のような課題を解消するために、安藤ハザマは、地盤強化や液状化対策などで近年多くの実績を有しているWILL工法に多方向スラリー噴射機構を搭載したWILL-m工法を開発した。

WILL-m工法は、地盤内にセメントスラリーを噴出しつつ混合攪拌することで、強固な地盤改良体を造成するもので、中層混合処理工法に分類される地盤改良工法だ。新工法の原型である従来型WILL工法では、セメントスラリーの吐出口が攪拌翼先端に水平方向2カ所であったが、今回の工法では鉛直下向き方向に新たに2カ所の噴射口を設置した。

この鉛直下向き噴射口により、従来の水平吐出圧に比べ約10倍以上(10MPa以上)の高い噴射圧力でセメントスラリーを地盤内に放出することが可能となった。

新工法の効果とは?

新工法の効果に関して、地盤の切削と攪拌能力を高めるとともに、原地盤が攪拌翼に付着することを防止することで混合攪拌性能が向上する。さらに、スラリー噴射量が従来工法と比べて毎分140リットル増加し毎分400リットル程度になったことにより、短時間で均質な改良体を造成することができる。

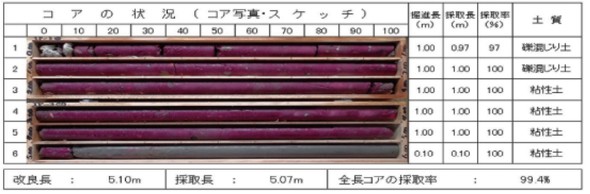

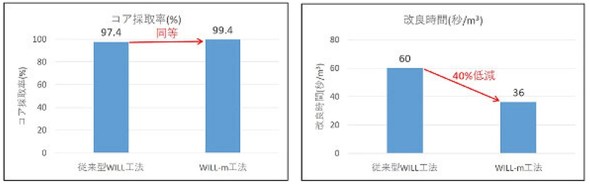

安藤ハザマらが新工法の性能を確かめるために行った試験施工のデータによれば、従来と同等の品質を確保するための改良時間は、従来工法と比較して約40%低減し1立方メートル当たり36秒になり、コア採取率は従来工法と比べて2%増加し99.4%になる。

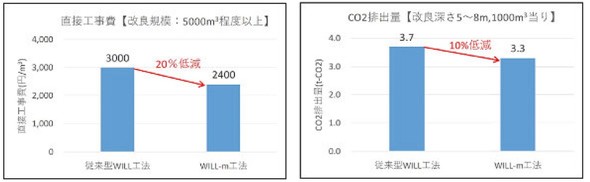

試験施工データでは、一般的な粘性土地盤である改良土量5000立方メートル程度以上で、従来の工法と比較して約20%のコストを減らせることも判明している。また、新工法の標準歩掛りデータをみると、施工に伴うCO2の発生量は、改良深さ5〜8メートルの条件で、従来工法に比べ約10%減少することが分かる。

安藤ハザマは、京都大学防災研究所の渦岡良介教授や新日本グラウト、青山機工との共同研究で、新工法を適用した河川堤防の豪雨および地震に対する安定化工法を既に開発しており、施工ヤードが限定される既設堤防などでの効率的な地盤改良工事への展開を進めている。

今後は、埋め立て地盤の液状化対策や構造物の支持力、重機足場のトラフィカビリティー確保といった地盤強化案件に対し、新工法を活用することで生産性向上を推進する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

見えない杭施工を3次元で可視化、品質向上や施工リスクの低減に

見えない杭施工を3次元で可視化、品質向上や施工リスクの低減に

地中の目に見えない箇所で行われるため、施工状況を確認・評価できない地盤改良や杭工事。安藤ハザマはこうした施工を可視化できる「3Dパイルビューアー」を開発した。 地盤改良工事の“施工位置”と“工事進捗”をリアルタイムに見える化、BIMとの連携も視野に

地盤改良工事の“施工位置”と“工事進捗”をリアルタイムに見える化、BIMとの連携も視野に

東急建設とテノックスは、地盤改良工事を対象に施工位置情報と、施工機械から得られる施工情報を、リアルタイムで一元管理可能な施工管理システムを共同開発した。既に東京都市大学の学生寮新築工事に試験導入し、工事立ち会いのタイミングロス低減に効果があった他、施工中の計画変更にも迅速に対応できることが確認された。今後は、BIMモデルと施工管理システムを連携させ、維持管理や更新時の設計にも活用できるシステム構築を目指すという。 超硬質地盤の改良工を実現する新工法を開発、CIMとの連携で地盤工事“見える化”も

超硬質地盤の改良工を実現する新工法を開発、CIMとの連携で地盤工事“見える化”も

不動テトラとソイルテクニカは、超硬質地盤の改良を実現する「CI-CMC-HG工法」を開発した。新工法は、大径深層混合処理工法「CI-CMC工法」に貫入能力を高める機能を付加した技術で、適用地盤の拡大と支持層への確実な着底施工が可能となる。BIM/CIMの施工管理システムとも連携し、地盤工事の可視化や施工結果の3次元モデル作成に活用できる。 CIM発注は「土工」「橋梁」「岸壁」などの設計領域に拡大、国交省は2019年度の方針を策定

CIM発注は「土工」「橋梁」「岸壁」などの設計領域に拡大、国交省は2019年度の方針を策定

国土交通省は、2019年度以降に“i-Construction”を貫徹させるための要領、基準類を改定および策定した。2019年度のCIM/BIM発注は、道路/河川では地質調査業務、土工、橋梁、トンネル、ダム、河川構造物などの“概略設計”と“予備設計”、港湾では「岸壁(桟橋構造)」の設計業務で積極的な活用を進める。 1周波RTK-GNSS内蔵の施工管理タブレット、杭打ちや転圧の施工品質を向上

1周波RTK-GNSS内蔵の施工管理タブレット、杭打ちや転圧の施工品質を向上

土木の測量機器システムを開発しているアカサカテックは、タブレット端末とクラウドサービス、アンテナで構成した杭打ち工事や転圧作業の施工品質を向上させる施工管理システムを販売している。専用タブレットは、1周波RTK-GNSSを内蔵し、これまでのIoT機器の機能を一つに集約。施工現場のコストを低減させる高性能な現場管理デバイスだ。 2019年はi-Construction「貫徹」の年、地盤改良工などICT施工の工種拡大など4つの施策

2019年はi-Construction「貫徹」の年、地盤改良工などICT施工の工種拡大など4つの施策

国土交通省は、人手不足や高齢化が進行する建設業の生産性向上を図るために、i-Constructionの活用を推進している。2018年の「深化」から発展させ、2019年は「貫徹」の年と位置付け、新たな4つの取り組みを軸に展開していく。