ドローン活用のプラント点検サービス、GPSは不要:INCHEM TOKYO 2019

自律制御システム研究所(ACSL)はアクセンチュアとともに、プラントの腐食や漏油箇所の検出を容易にするサービスを開発した。このサービスは、非GPS環境下で飛行可能なドローン「Mini」と、AIによりプラントの損傷部を自動抽出するシステムで構成。これまで点検で要していた足場などが必要なくなり、コストを大幅に減らせるため、業界から関心を集めている。

インフラ点検や防災、物流など産業用途向けドローンの開発・製造・販売までを国内で一貫して展開する自律制御システム研究所(ACSL)は、「INCHEM TOKYO 2019」(会期:2019年11月20〜22日、幕張メッセ)に出展し、同社製ドローン「Mini」を用いたプラント点検サービスを披露した。

腐食や漏油箇所は専用のAIが検出

サービスは、Miniとアクセンチュアが開発したシステムで構成されており、2018年から実証試験を進めている。ワークフローは、PCにフライトプランを入力し、Miniに指定したルートを自律飛行させ撮影。クラウドへ取得した画像をアップロードし、プラントの腐食や漏油箇所を専用のAIが自動検出した後、Webで結果を確かめられるという流れ。

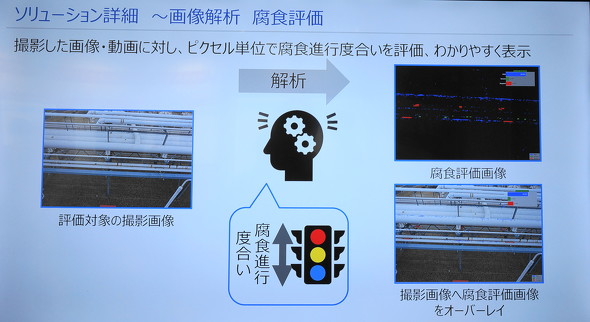

システムは、撮影した画像・動画に対し、ピクセル単位で腐食進行度合いを評価、表示に応じている上、携帯端末とPCの両方で、ブラウザから結果確認や図面へのひも付けなどができる。

Miniの最新型は2019年6月に発売されており、従来機同様に、下向きに搭載した画像を独自のアルゴリズムで処理することで、ドローンが位置および向いている方角を認識する技術「Visual SLAM」を有しているのが最大の特徴。

また、前部に設けたステレオカメラにより、前方にある対象物との距離を把握し、対象物と一定の距離を保つ機能も実装している。これらのテクノロジーを組み合わせることで、非GPS環境下でも安全な自律飛行を可能にしている。ジンバルに取り付けられたカメラは2000万画素、光学30倍ズームに対応しており、高精細な画像を撮れる。

機体サイズは、全長(プロペラ範囲)620ミリ、高さ230ミリ、重量(バッテリー1本含む)3.5キロ。飛行速度は水平移動と上昇下降ともに毎秒2メートル、高度150メートルまで飛べる。

ACSLの担当者は、「これまでプラント内の点検は、数千万円をかけて足場を作り、専門の技術者が行ってたと聞く。Miniは400万円で販売しており、置き換えれば、従来と比べて大きく費用を削減する。専用のシステムにより、腐食や漏油箇所を抽出可能なため、ノウハウがなくても作業に取り組める他、人件費を縮減することにも役立つ」と語った。

サービスの価格や発売時期は未定だという。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

建築用ドローン点検は普及するか?業界のパイオニアに聞く

建築用ドローン点検は普及するか?業界のパイオニアに聞く

ここ数年、建築・土木の分野でのドローン点検が、さまざまな展示会で出展されるようになり、各社のブースに人を集め話題となっている。空撮した俯瞰画像や映像からデータ解析するタイプのサービスが多くみられるが、ビルやインフラを実務レベルでドローン点検するとなると、調査診断のノウハウや画像解析の技術が必要になり、実証実験の回数がおのずと求められる。 「次に来るのは“大脳積んだドローン”」UAV開発の先駆者・野波健蔵氏の講演から探る

「次に来るのは“大脳積んだドローン”」UAV開発の先駆者・野波健蔵氏の講演から探る

日本ドローンコンソーシアム(JDC)の野波健蔵会長(千葉大学名誉教授)は、「第5回国際ドローン展」で特別講演を行った。野波会長は、1998年から完全自律型ドローンのマルチコプター(UAV)開発に携わり、大学発ベンチャー自律制御システム研究所(ACSL)を立ち上げるなど、国内におけるドローン界の第一人者。これからのドローンには何が必要か、また、土木・建築領域で活用が拡大していくにはどんなことが壁になるのかを野波会長の講演から読み解く。 “空の道”の整備進む、ドローン37台を運行管理システムに相互接続

“空の道”の整備進む、ドローン37台を運行管理システムに相互接続

新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は「ロボット・ドローンが活躍する省エネルギー社会の実現プロジェクト」を推進している。この計画では、インフラ点検などの分野で活用できる無人航空機やロボットの開発、社会実装するためのシステム構築および飛行試験などを実施。物流ドローンが都市部で安全に使える環境の整備を目指している。2019年10月23〜24日、福島県南相馬市の「福島ロボットテストフィールド」で行われた運行管理システムの相互接続試験では、一般事業者のドローンとつなげることを成し遂げ、ドローンを危険なく扱える土壌をさらに整えた。 インフラ維持管理へのロボット活用に本腰、NEDOが評価基準の策定へ

インフラ維持管理へのロボット活用に本腰、NEDOが評価基準の策定へ

NEDOはインフラ維持管理ロボットの開発強化とロボットの性能や試験方法の基準作成に着手する。インフラ点検、物流、災害対応などのさまざまな分野におけるロボットの活用を後押しする狙いだ。