ニュース

生成AIが来訪者の声を「集合知」として可視化、街づくりに生かす 大阪・関西万博の技術を活用:AI

NTTアーバンソリューションズは、大阪・関西万博で培った「AIによる集合知生成」の技術と知見を活用し、生成AIを用いた街づくりに関する実証実験を実施している。

NTTアーバンソリューションズは2025年11月14日、生成AIを活用して地域の声を可視化し、街づくりに生かすための実証実験を大阪市内で開始したと発表した。大阪市中央区の難波宮跡公園「みんなのにわ」内に位置する商業施設「なノにわ」で、2025年11月8日から24日まで実施する。

大阪・関西万博で培った集合知生成技術を活用

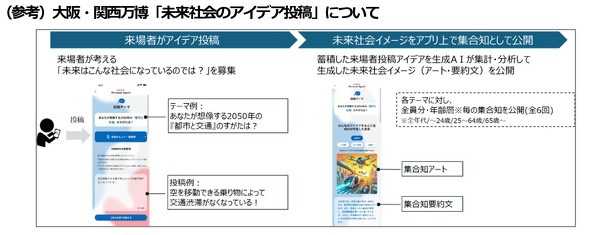

実証は、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)の公式アプリ「EXPO2025 Personal Agent」で培った集合知生成の技術と知見を活用した取り組み。AIが来訪者の意見を集約し、「集合知:なノにわの未来像」として可視化し、都市開発や施設運営に活用する。集合知とは、多数の人の知識や経験を集約し、個人の知識を超えた知的成果を生み出すプロセスを指す。

実証実験の期間中、なノにわの来訪者を対象に「未来のなノにわ こうならいいな」と題したアンケートを実施し、自由な意見を収集する。集まった意見を生成AIを介して、画像や文章で「みんなが求める未来のなノにわ」として可視化。従来のアンケート手法では捉えきれなかった多様な声を取り込み、街づくりに反映させることで、来訪者や地域住民の「こうありたい」という思いの実現をめざす。

実証実験で得た成果は、今後の施設運営や難波宮跡公園や周辺のエリア整備に活用する予定。他地域への応用も視野に入れているという。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

プロジェクト:“広域品川圏”でJR東日本の共創街づくり始動 「Suica」を軸にした“LX”の都市戦略

プロジェクト:“広域品川圏”でJR東日本の共創街づくり始動 「Suica」を軸にした“LX”の都市戦略

JR東日本は、浜松町駅から大井町駅間の「広域品川圏」で、国際都市TOKYOの未来を拓く都市開発の方向性として共創型都市エリア戦略を打ち出した。各駅と街の開発を点ではなく、エリアで捉え、2030年代半ばまでにはグループ保有ビルの床面積約150万平方メートル、営業収益約1000億円超/年の事業展開を構想する。 プロジェクト:晴海に50階建ての超高層棟免制震タワーマンション「HARUMI FLAG SKY DUO」が竣工

プロジェクト:晴海に50階建ての超高層棟免制震タワーマンション「HARUMI FLAG SKY DUO」が竣工

晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業「HARUMI FLAG」のエリア最後の開発となる地上50階建ての超高層棟免制震タワー「HARUMI FLAG SKY DUO」2棟が竣工した。両棟は街区の中心に配置されており、HARUMI FLAGのランドマークとしての役割を担う。 20205年度事業戦略:ミライト・ワン決算、データセンター工事で売上高が過去最高 2025年度はDC/再エネ/土木の受注増狙う

20205年度事業戦略:ミライト・ワン決算、データセンター工事で売上高が過去最高 2025年度はDC/再エネ/土木の受注増狙う

ミライト・ワンは2025年5月13日、2024年度決算と2025年度経営戦略を発表した。2024年度の売上高は、国内外のデータセンター需要増加に伴うケーブリング事業や再エネ、西武建設のリノベ、国際航業の土木インフラ系コンサルが寄与し、過去最高となる受注高6292億円、売上高5786億円となった。 Hitachi Social Innovation Forum 2024 JAPAN:東京駅前で250m超高層ビルを開発する東京建物 日立とともに構想する「未来につなぐ街とビル」

Hitachi Social Innovation Forum 2024 JAPAN:東京駅前で250m超高層ビルを開発する東京建物 日立とともに構想する「未来につなぐ街とビル」

人々の生活や職場などに求めるニーズは、技術革新や環境問題などを背景に多様化が急速に進んでいる。特に街づくりと都市を構成するビル群の分野は、生活と直結するため、ウェルビーイングやグリーン化など対応すべき課題が多い。こうした環境下の中、JR「東京」駅前で高さ約250メートルの超高層オフィスビルを計画する東京建物と、ビルのスマート化を支援する日立ビルシステムは、多様化する需要に応える次世代のスマートビル実現に向けた取り組みを始めている。 電子ブックレット(BUILT):写真でみる最新の「鉄道技術」【フォトレポート】

電子ブックレット(BUILT):写真でみる最新の「鉄道技術」【フォトレポート】

ウェブサイトに掲載した記事を印刷しても読みやすいPDF形式の「電子ブックレット」にまとめました。無料のBUILT読者会員に登録することで、ダウンロードすることができます。今回のブックレットでは、「第8回 鉄道技術展2023」の最新技術や製品を写真で振り返ります。 BIMを軸とした建設業の未来像 Vol.1:建設業がBIMで目指すべき“サステナビリティ”への道 世界最古の規格協会BSIが提言

BIMを軸とした建設業の未来像 Vol.1:建設業がBIMで目指すべき“サステナビリティ”への道 世界最古の規格協会BSIが提言

国内でもBIMの国際規格「ISO 19650」を取得する企業が増え、BIM=情報マネジメントの概念が浸透してきている。ISO規格の策定や認証サポートを国内外で展開するBSI(英国規格協会)は、BIMが作業効率化や建設生産プロセスの全体最適化だけでなく、環境負荷の軽減やエネルギー効率の向上など、サステナビリティ推進の基盤にも成り得ると提案する。