コマツの「スマートコンストラクション」10年前の“夢”実現、3DでつなぐPDCA施工:第7回 国際 建設・測量展(2/2 ページ)

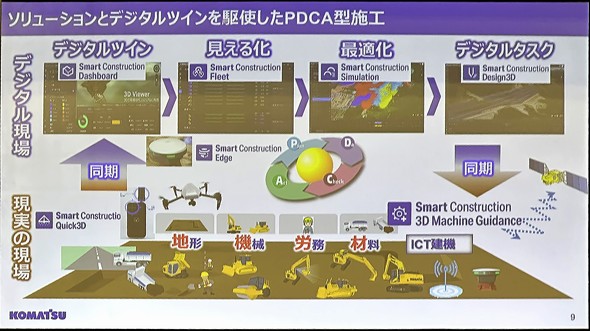

コマツが掲げる「スマートコンストラクション」は、建設工事の地形変化、建機、作業員、建材といった要素をIoTでデータ化し、デジタルツイン上に再現するトータルソリューションだ。現場をデジタル空間に再現することで、肉眼では把握しきれない課題が可視化され、PDCA型で施工品質の精度向上や生産効率の改善が実現する。

デジタルツイン上に現場状況を反映

現時点のスマートコンストラクションは、施工段階の地形、建機、作業員、材料などがデジタルデータで連携している。地中などの現実には見えない情報も断面図のように視覚的に把握し、現場のさまざまな課題を浮き彫りにして、設計との誤差も日々のPDCAで改善につなげられる。

工事の進捗に伴い日々変化する地形に合わせ、変更を余儀なくされる建機の最適な走行ルートや仮設道路の位置なども、事前のシミュレーションで検討できる。ICT建機を用いれば、建機の刃先の情報を基に施工進捗が分かり、ドローンなどによる測量が必要なくなる。

管理画面上では、工事スケジュールと現況の差も確認。遅れがみられる工事には、過去の実績データから建機の台数や配置を見直して、正常化させるなどの対策も講じられる。

スマートコンストラクション用に開発したコマツ初のSDV建機「PC200i-12」

スマートコンストラクションを推し進めるために開発したのが、3D施工を標準とする20トンクラスの新世代油圧ショベル「PC200i-12」だ。3Dマシンガイダンス機能を標準で備え、「SDV(Software Defined Vehicle)」も実装している。SDVにより、今後は機体を新たに買い替えるのではなく、ソフトウェア更新だけで作業精度の向上や各種機能の追加が可能になる。

3Dマシンコントロール機能は、ユーザーが必要な時だけ使えるサブスクリプション形式で提供。そのため、工事内容に応じ、コストを抑えた柔軟な運用が実現する。

なお、PC200i-12には、下記のソフトウェアを標準搭載している。

- スマートコンストラクション ホワイトボード

配車管理アプリ。機械やアタッチメントの配置を共有し、建設機械の情報を遠隔で確認する「Komtrax(コムトラックス)」とも連携

- SMART CONSTRUCTION Fleet Lite(無料版)

ペイロード(可搬重量)管理アプリ。切削した重量とダンプの積載量をリアルタイムでICTモニターに表示し、積載管理の負荷を軽減。CSVデータの出力にも対応している。※有料版は、ダンプや建機などの車両と人をリアルタイムでモニタリングできる

- SMART CONSTRUCTION Dashboard

現場のデジタルツイン化アプリ。3D地形データや設計データを取り込み、現場を画面上に可視化する。PC200i-12と連携すると、施工履歴を高精度な3Dデータで確認できる。i-Constructionに準拠した出来形管理や帳票の出力も可能

- SMART CONSTRUCTION Groupware

ファイルの閲覧や共有のアプリ

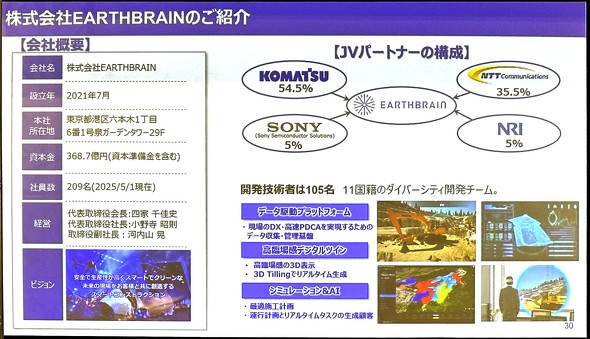

コア技術の内製化で、開発のスピードアップを図るEARTHBRAIN

コマツは、スマートコンストラクションを加速させる目的で開発部隊を分社化し、2021年にEARTHBRAINを立ち上げた。四家氏は、「スマートコンストラクションのソフトウェア開発では、従来の建機とは異なるスピード感や技術が求められる」とし、新たな開発文化の醸成にも期待を寄せている。

EARTHBRAINは、スマートコンストラクションに関するアプリケーションとプラットフォーム開発を担う。四家氏は「コア技術は内製化で開発スピードを高める。そのために社員の約半数を開発技術者で構成している」と強みを強調した。

現在はAIを活用し、ドローンなどで取得した点群データをダッシュボード上で写真のように見せる技術の確立を進めている。2025年秋にも市場投入を予定しているという。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

第7回 国際 建設・測量展:i-Construction 2.0の世界 ワークススタイルさえも変える遠隔化施工、その先の現場無人化

第7回 国際 建設・測量展:i-Construction 2.0の世界 ワークススタイルさえも変える遠隔化施工、その先の現場無人化

EARTHBRAINは、コマツが国土交通省の建設現場のデジタル変革「i-Construction 2.0」に基づく、独自のICT施工“スマートコンストラクション”の開発を加速させることを目的に、コマツ子会社のLANDLOGを吸収して2021年に誕生した企業だ。スマートコンストラクションが目指す建機の遠隔化/自動化で何がもたらさられるのか、CSPI-EXPO2025の「i-Construction 2.0の世界」と題した講演をレポートする。 建設DX研究所と探る「建設DX最前線」(3):労働人口の減少が迫る建設業界で広がる映像DX【セーフィー解説】

建設DX研究所と探る「建設DX最前線」(3):労働人口の減少が迫る建設業界で広がる映像DX【セーフィー解説】

建設DXの推進を目的に建設テック企業が中心となり、2023年1月に発足した任意団体「建設DX研究所」。本連載では、建設DX研究所のメンバー各社が取り組む、建設DXの事例や技術開発について詳しく解説していきます。今回は、セーフィーが提供する映像による建設DXについて紹介します。 メンテナンス・レジリエンスTOKYO2024:道路陥没の特効薬! 地下の見えないリスクを可視化するジオ・サーチの地中“MRI” 3Dマップ

メンテナンス・レジリエンスTOKYO2024:道路陥没の特効薬! 地下の見えないリスクを可視化するジオ・サーチの地中“MRI” 3Dマップ

日本中に激震が走った埼玉県八潮市の道路陥没事故。インフラ調査会社のジオ・サーチは、地下インフラの“見えないリスク”に対し、地中のMRI検査ともいうべき「地上/地下インフラ3Dマップ」を提供するなど、人命を守るインフラDXを展開している。 第7回 国際 建設・測量展:小規模土木現場でもICT施工、ミニバックホーに±3cm誤差のマシンガイダンス搭載 クボタ

第7回 国際 建設・測量展:小規模土木現場でもICT施工、ミニバックホーに±3cm誤差のマシンガイダンス搭載 クボタ

建設現場で求められる生産性向上や省人化に向けてICT建機の機能拡充が進んでいる。クボタはCSPI-EXPO2025で、ミニバックホーにチルトローテータやマシンガイダンスを組み合わせたパッケージを展示。さらに不整地の運搬作業に対応する全地形型プラットフォーム車両「KATR」を披露した。 ICT建機:2025年度のICT施工原則化で、コマツが3D施工の標準モデルと位置付ける次世代ICT建機

ICT建機:2025年度のICT施工原則化で、コマツが3D施工の標準モデルと位置付ける次世代ICT建機

2025年度から国交省の直轄土木工事のうち「土工」と「河川浚渫」で、小規模でも発注者指定を基本にICT施工が原則化される。建機メーカーのコマツはこうしたICT施工の拡大に対応すべく、運転席のモニターに設計データの掘削面と刃先の位置などを表示する施工サポート機能「3Dマシンガイダンス」を標準搭載した次世代3D施工機を提案する。 スマートコンストラクション:世界中どこからでも“建機の遠隔操作”を後付けで実現、マクニカとARAVが協業

スマートコンストラクション:世界中どこからでも“建機の遠隔操作”を後付けで実現、マクニカとARAVが協業

マクニカは、東京大学発スタートアップ企業のARAVと協業し、自動運転監視システム「everfleet」の機能を拡張し、時間や場所に縛られず建機の遠隔操作を可能にした。導入方法はシンプルで、everfleetをインストールしたPCにコントローラーを接続し、建機にARAVの専用パーツを後付けするだけで実現する。