道路陥没の特効薬! 地下の見えないリスクを可視化するジオ・サーチの地中“MRI” 3Dマップ:メンテナンス・レジリエンスTOKYO2024(1/3 ページ)

日本中に激震が走った埼玉県八潮市の道路陥没事故。インフラ調査会社のジオ・サーチは、地下インフラの“見えないリスク”に対し、地中のMRI検査ともいうべき「地上/地下インフラ3Dマップ」を提供するなど、人命を守るインフラDXを展開している。

ジオ・サーチ 執行役員 新規事業開発部長 神代晃治氏は、「メンテナンス・レジリエンスTOKYO2024」(会期:2024年7月24〜26日、東京ビッグサイト)の構成展示の1つ「第18回 インフラ検査・維持管理展」の主催者セミナーに登壇した。「地下を可視化!『地上/地下インフラ3Dマップ』と『ちかデジ』で設計・施工のDX化と生産性向上!」と題し、地下空間の可視化技術を軸とした設計・施工のDXに関する取り組みを紹介した。

ジオ・サーチは、東京都大田区に本社を構えるインフラ調査会社。地中データを活用し、見えない地下空間を「見える化」する技術を強みとしている。

事業領域は、1.陥没予防調査事業、2.地上/地下インフラ3Dマップ事業、3.ちかデジ事業、4.橋梁(きょうりょう)/舗装劣化診断調査事業、5.鉄道インフラ事業、6.海外事業の6分野。日常的な調査業務はもちろん、災害時には迅速な緊急対応にも活用されており、公共インフラの維持管理や整備計画の基盤技術として高く評価されている。

インフラ整備の壁は“見えない地下”にあった!

講演冒頭で神代氏は、社会インフラの老朽化が今、極めて深刻な局面にあると指摘した。

高度経済成長期に整備されたインフラの多くは建設から50年以上を経過し、その割合は年々増加している。特に上下水道の老朽化で、漏水やそれに伴う道路陥没といった事故が全国各地で相次いでいる。加えて、近年は大型台風や集中豪雨、線状降水帯による水害や地震など、自然災害の頻発と激甚化が続いている。

神代氏は、こうした状況が電柱の倒壊、道路の陥没、あるいは災害時のライフラインの停止や物流ネットワークの寸断につながる恐れがあると指摘。無電柱化、インフラ更新、耐震化の推進が急務と訴える。

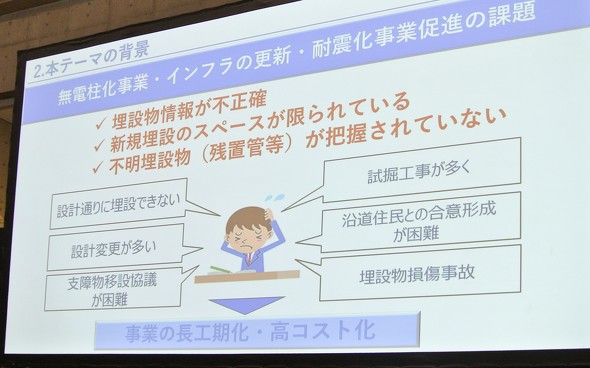

一方で、こうした事業を進めるうえで、現場では大きな課題に直面している。「地下情報の不足」だ。

埋設台帳は存在していても、実態と乖離しているケースが多く、設計どおりに埋設できなかったり、支障物の移設協議が難航したりする。結果、設計や施工に支障が生じ、工期やコストに大きな影響を与えている。神代氏は「地下を正確に可視化し、信頼性の高いデジタルマップとして整備することが、今後のインフラ事業を支える鍵になる」と述べ、ジオ・サーチが提供する地中探査技術が貢献できると自信を示した。

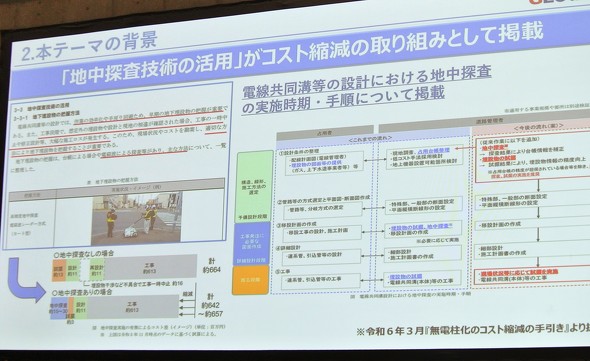

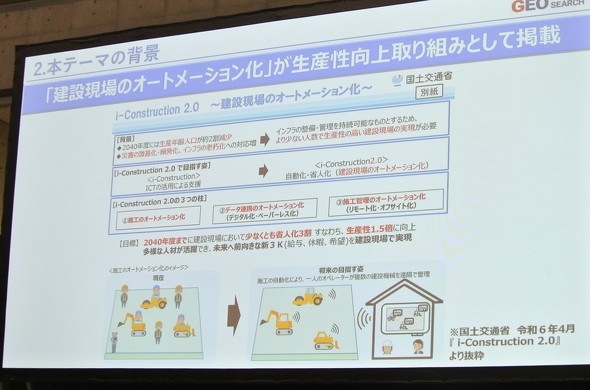

地中探査は、2024年3月に発行された国土交通省の「無電柱化コスト縮減の手引き」にも採用されている技術だ。また、国土交通省が2024年4月に発表した「i-Construction 2.0」で示された建設現場のオートメーション化とも親和性が高く、ICTと連携することで、無電柱化や耐震化の加速にも貢献が期待されている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.