大林組が金属系の建設3Dプリンティング技術を開発 技研で大型モックアップ披露:デジタルファブリケーション(3/3 ページ)

大林組は、金属を素材とする3Dプリンティング技術を開発し、コンピュテーショナルデザインで自動生成した3Dモデルをベースに座面付きの大型オブジェを制作した。これまでセメント系が多かった建設用3Dプリンタで、新たに金属系素材が扱えるようになり、建設業界でデジタルファブリケーションの用途が広がることになる。

3Dプリントしたユニットの組み立ては、MRで3Dモデルを現場に投影

部材30ピースの組み立ては、MR(Mixed Reality)技術で現実空間に設計3Dモデルを重畳し、部材同士の納まりを確認しながら、金属部分は溶接、金属と樹脂はボルトで接合した。

設置後は金属部材を塗装し、約2年間の暴露試験で仕上げの劣化や耐久性を確認。2025年5月19日の見学会時点では、屋根、座面は未設置、区画用ポールは一基のみだったが、2025年8月上旬には全体が完成する。

中村氏は「全体の制作期間は金属部分で4カ月、樹脂は1カ月。ポール単体であれば80時間でプリントできるが、熱を冷ますのに時間が掛かる。その間に同時並行でプリントすれば、80時間で4本が完成する」と解説する。

設計本部 設計ソリューション部 課長 木村達治氏は3DCPの位置付けについて、オーストリアの建築家クリストファー・アレグザンダー(Christopher Alexander)氏の著作を引用し、建設技術を人間的で有機的な職人技術などの「A」と、機械的で効率的なユニット建築などの「B」に分類。「3DCPはAとBの双方を併せ持つ、人間的かつ効率的な生産システムに成り得る」と期待感を示した。

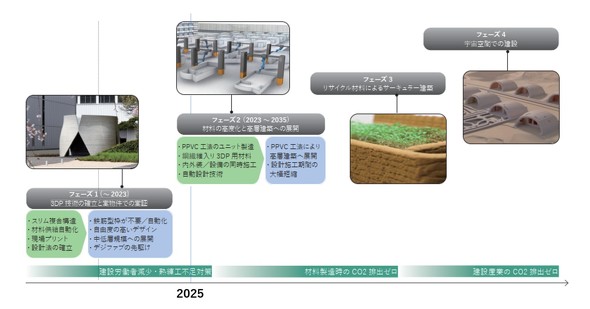

今後のロードマップでは、2035年までに自動設計をはじめ、PPVC工法のユニット製造、鋼繊維入り3DCP用材料、内外装や設備の同時施工などに取り組む。その先は「リサイクル材料によるサーキュラー建築、月の表面に広く分布する細かい砂粒のレゴリスを活用した月面建設も計画している」と展望を示した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

3Dプリンティング:3Dプリンタで初島駅のRC造新駅舎を終電から始発までに建設、JR西日本とセレンディクス

3Dプリンティング:3Dプリンタで初島駅のRC造新駅舎を終電から始発までに建設、JR西日本とセレンディクス

JR西日本は、3DプリンタでJR紀勢本線「初島」駅の駅舎を鉄筋コンクリート造の平屋建てに建て替える。基礎部分を含めた外形のパーツを3Dプリンタで出力して現地で組み立て、終電から始発までの約6時間で完成させる。 建設産業構造の大転換と現場BIM〜脇役たちからの挑戦状〜(9):BIMで未来を切り拓いた地方ゼネコン 盛岡の「タカヤ」が描く、次世代の建設プロセスとキャリアビジョン

建設産業構造の大転換と現場BIM〜脇役たちからの挑戦状〜(9):BIMで未来を切り拓いた地方ゼネコン 盛岡の「タカヤ」が描く、次世代の建設プロセスとキャリアビジョン

筆者は第6回「現場BIMの活用例 Vol.2」で、「ゼネコンはフロントローディングで、BIMパラメーター情報を登録し、専門工事会社と連携する『データ主導型のワークフロー』を構築するべきではないか」と提言した。この視点は、特に地方ゼネコンにおいて、生産性向上と技術革新の鍵となるだろう。今回は、具体的な事例として、岩手県盛岡市のタカヤによるBIM活用を紹介する。その挑戦は、地方ゼネコンのBIM活用の可能性と、建設プロセス変革への道筋を示している。 デジタルファブリケーション:Lib Workの3Dプリンタ住宅、2025年に一般販売へ 建築基準法に適合した住宅として認定

デジタルファブリケーション:Lib Workの3Dプリンタ住宅、2025年に一般販売へ 建築基準法に適合した住宅として認定

Lib Workは土を主原料とした3Dプリンタ住宅のモデルハウス「Lib Earth House “modelA”」について、都市計画区域内で建築確認申請を行い、建築確認済証を取得した。 デジタルファブリケーション:プラモデル感覚で自ら建てられる「住宅キット」 VUILDの“建築の民主化”で大工不足に新たな一手

デジタルファブリケーション:プラモデル感覚で自ら建てられる「住宅キット」 VUILDの“建築の民主化”で大工不足に新たな一手

VUILDは、人手不足や建設費高騰に対応する新たな一手として、デジファブ家づくりサービス「NESTING」で施主自らが建てられる住宅キットの提供を開始した。香川県直島町の一棟目となる建設工事では、施主の家族が施工に携わり、約2カ月で木造住宅が完成したという。 デジタルファブリケーション:3Dプリンタで原油関連施設の壁面を建設 日揮グローバルがサウジアラビアで

デジタルファブリケーション:3Dプリンタで原油関連施設の壁面を建設 日揮グローバルがサウジアラビアで

日揮ホールディングスの海外EPC事業会社となる日揮グローバルは、サウジアラビアで遂行中の原油/ガス分離設備建設プロジェクトで、建屋外壁の造形に3Dプリンタ技術を導入すると決めた。 温故創新の森「NOVARE」探訪(前編):新たな芽をいつか森に、清水建設がイノベーション拠点でゼネコンの枠を超えて目指す姿

温故創新の森「NOVARE」探訪(前編):新たな芽をいつか森に、清水建設がイノベーション拠点でゼネコンの枠を超えて目指す姿

スマートイノベーションカンパニーを目指し建設を超えた領域でのイノベーションを推進する清水建設。イノベーション創出のための重要拠点として新たに2023年9月に設立したのが「温故創新の森『NOVARE』」だ。本稿では、前編でNOVAREの全体像を紹介し、後編ではDXによる新たな空間創出への取り組みを紹介する。