コロナ禍で変わる“コミュニケーション”と“距離感” 内田洋行が提案するハイブリッドワークのオフィス空間とICTツール:ワークプレース(2/2 ページ)

コロナ禍をきっかけにテレワークが普及するなか、企業が対応すべき課題が顕在化している。それは、会社への帰属意識の薄れや自宅勤務での孤独感など、コミュニケーションに関するものが多い。コロナが沈静化しつつある今で、企業によって目指す方向が異なる例も見受けられる。引き続きテレワークを続行・強化する企業がある一方で、オフィスへの回帰を進め“週に○日以上”といった出社日数を定める企業もある。内田洋行は、このような課題と多様化するワークスタイルに対し、「チーム」にフォーカスした新しいオフィス環境を提案する。

オフィス内の状況を可視化する「Smart Office Navigator」

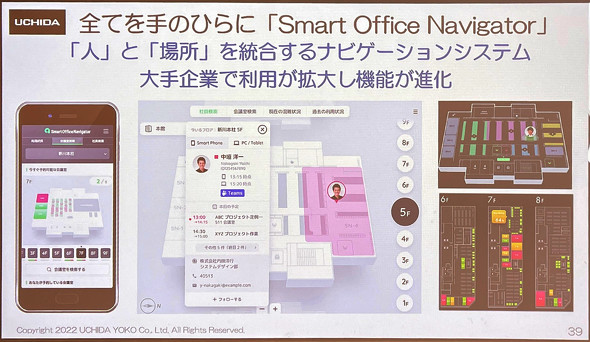

大久保氏からは、チームの人と場所を結ぶナビゲーションシステム「Smart Office Navigator」も紹介。

Smart Office Navigatorは、手元のスマートフォンやタブレットに、チームメンバーがいる場所や会議室の利用状況、オフィス内の混雑状況などをリアルタイムで表示する。こうした情報提供により、ワーカーの生産性を向上させるのを目的としている。Smart Office Navigatorは発表から3年のサービスだが、顧客とのコラボレーションによって今まで以上に機能性が高まっている。

Smart Office Navigatorでは、メンバーがいる場所の他、前後の予定を含めた情報を多角的に検索できる。Microsoft365やGoogle Workspace、サイボウズ Garoon(ガルーン)などとの連携も可能

チームの誰かに速やかに連絡や確認などをしたい場合、Smart Office Navigatorを使うと、対象者がどこにいるのかを視覚的に把握。しかし、その人は誰かと打ち合わせやWeb会議の最中かもしれない。その点、Smart Office Navigatorでは、グループウェアと連携し、対象者の予定も表示することで、対象者への適切な連絡方法やタイミングに配慮できるようになる。

この他、会議室に導入されているICT機器の種類やタイプなども表示可能だ。この機能を使うことで、対象の会議室でどのようなミーティングができるのかが事前に分かる。ICT機器の導入が進む企業では、会議室の装備が日々更新されるのが常だ。このような状況でも、Smart Office Navigatorであれば、会議室の最新設備や現在の状態が把握できる。

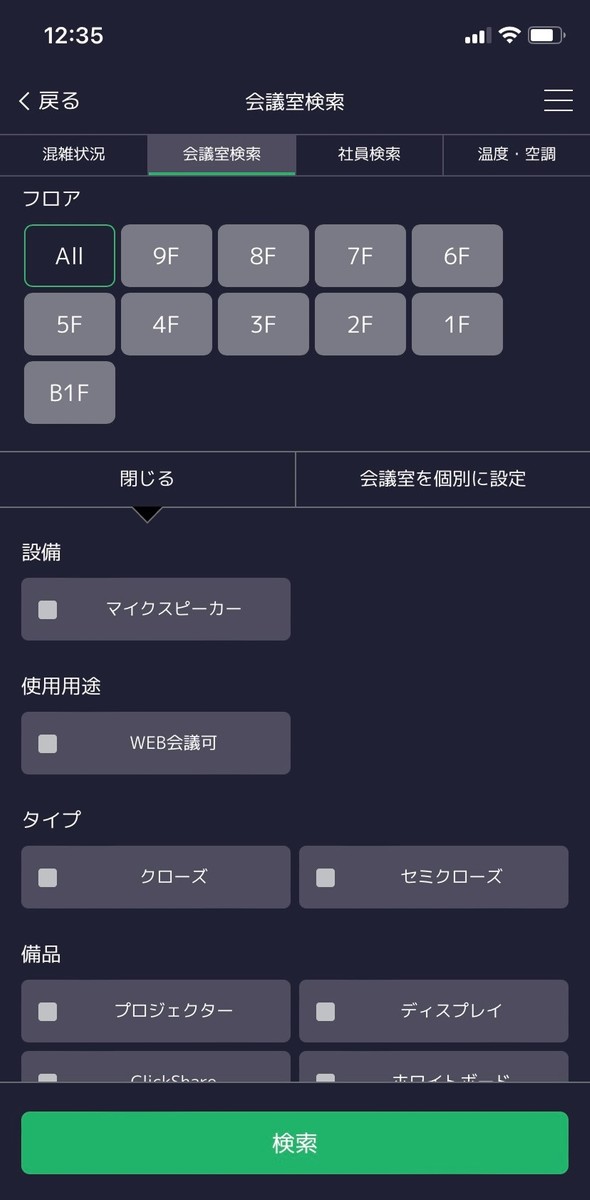

Smart Office Navigatorでは、もちろん会議室の検索や予約も可能だ。検索では、Web会議に対応しているかどうかといった用途、クローズタイプかセミクローズかといった部屋タイプの検索もできる。

Smart Office Navigatorは、温度や湿度、風量、照明といったオフィス環境の調整も行える。こうした調整は、内田洋行のビル設備がTCP/IPネットワークに接続されているためだ。

手元の端末から各種の操作が行えるSmart Office Navigatorだが、多彩なシステムに接続するために、セキュリティは重要となる。どのネットワークに接続するのか、または証明書をどうするかといった点では注意が必要だ。

セキュリティ対策で内田洋行は、長年の「ICT×Design」に基づくオフィス構築の経験に基づき、顧客ごとの運用に合わせながら最適なシステムを提案する。内田洋行は、売上の7割がICTソリューション関連になっているという。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

クラウド型マンション管理システム「マンション21Smaw」販売開始

クラウド型マンション管理システム「マンション21Smaw」販売開始

内田洋行ITソリューションズは、マンション管理会社の業務改善や入居者へのサービス向上を支援するクラウド型マンション管理システム「マンション21Smaw(スマウ)」を開発し、1月22日から販売を開始した。 東京建物らオフィスの個別空調をAIで自動化、温度ムラの解消と約5割のエネ削減

東京建物らオフィスの個別空調をAIで自動化、温度ムラの解消と約5割のエネ削減

東京建物、TOKAIコミュニケーションズ、内田洋行は、オフィスの個別空調をAIで自動化する実証実験を行った。その結果、夏期の温度ムラ解消と秋期には約5割の消費エネルギー削減を達成した。 UCHIDA FAIR 2022、国産木材を活用した家具やスマホでオフィスの状況が分かるシステム

UCHIDA FAIR 2022、国産木材を活用した家具やスマホでオフィスの状況が分かるシステム

国内では、少子高齢化が進行しており、さまざまな企業で生産性の向上が求められている。また、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、企業や官公庁でテレワークの導入が進み、オフィスには、照明機器の遠隔操作や作業効率を高める機能、オンラインで利用状況を確かめられる機能が求められている。こういった状況を踏まえて、内田洋行は、解決策となるオフィス製品を2021年11月9〜26日に開いた「UCHIDA FAIR 2022」で披露した。 鴻池組の「ICT推進課」が推進するICT/BIMの活用、現場ごとに独自の“BIM取り組み案件追跡表”を運用

鴻池組の「ICT推進課」が推進するICT/BIMの活用、現場ごとに独自の“BIM取り組み案件追跡表”を運用

鴻池組では、「ICT推進課」を2017年に開設し、BIMとさまざまなICT技術とを組み合わせ、現場での活用検証を進めている。BIMに関しては、独自に「BIM取り組み計画書」を策定し、設計・施工BIMをはじめ、3Dプリンタによる模型の出力や施主へのVR提案なども含めた、ICTへの取り組みを可視化できる体制を整え、ICTによる業務改革を推進している。