圧送管路内に多機能ボールを転がし、漏水や空気だまりの位置を特定:第14期 第11回出展技術発表会

東亜グラウト工業は、米Pure Technologiesが開発した漏水検知技術「スマートボール(SB)・システム」を活用した「SB工法」の普及に努めている。

国土交通省 関東地方整備局は2019年10月3〜4日、千葉県松戸市の建設技術展示館で、公共工事に関わる技術者の知識習得と技術の普及を図ることを目的とした「第14期 第11回出展技術発表会」を開催した。

会期初日には、東亜グラウト工業 管路グループ 技術開発室の柴博志氏が、配管メンテナンス技術として「スマートボール(SB)工法」を解説した。

バッテリー1つで最大20キロの調査が可能

SB工法は、アウターシェルというスポンジ状の外皮に覆われた球体の測定機“SB”を圧送管路内に入れ、内部から漏水や空気だまりの位置を推定するテクノロジー。SBは、水流に乗せ管底を転がすことで、管内の指定したルートを移動する。3秒ごとに発信する超音波を外部に設置した専用のセンサーを通して、追跡機器(SBR)が受信することで、SBの現在地を割り出す仕組みだ。

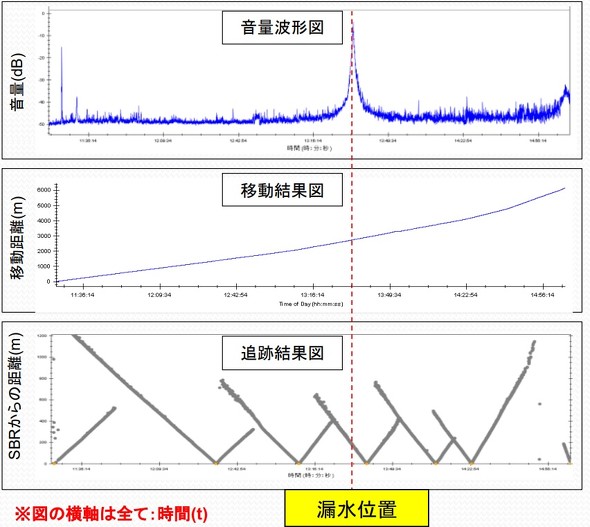

漏水箇所は、SB回収後に、搭載された音響センサーで得た音量波形図やSBRで取得したSBの移動結果図と追跡結果図を組み合わせることで推測する。SBとSBRは、GPSを介して時間を共有しているため、得られたデータにタイムラグはないという。

柴氏は、「SBは、配管の空気弁に取り付けた立上管やチェックスタンドから投入でき、回収はネットを装着した排泥弁やストレーナーなどから行える。立上管をつなげられる空気弁は、地上付近までせせり上がったタイプに対応しており、地下深くにあるケースは対象外だ」と注意喚起した。

専用の受信センサーは、調査する配管における本管もしくは、補修弁下の空気弁や消火栓に、300〜800ミリの間隔で複数台配置し、SBの発する超音波を受け取る。

SBのサイズは直径66ミリで、材質はアルミ合金製。音響センサー、加速度計、磁気センサー、温度計の4つの計測機器を内蔵しており、これらで、配管内側のさまざまなデータを収集し備え付けのSDカードに保存する。

組み込まれたバッテリーは12時間駆動し、最大20キロの区間を1度で調べられる。留意点として、SBの管内での使用は、最低限の水圧として0.3MPa(メガパスカル)が求められ、流速は毎秒0.15メートル以上が必要。管径は150ミリ〜大口径の配管が対象となる。

アウターシェルは、SBの保護、推進力の向上、センサーへのノイズの軽減で効果を発揮し、サイズは管径100〜175ミリまでラインアップしている。

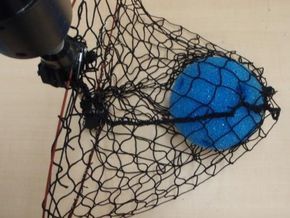

構成機材には、配管内に安全に置ける機具「挿入スタック」と、容易に拾い上げられる網「回収スタック」もある。

挿入スタックは、マジックハンドのような構造で、先端の爪部分でSBを内包したアウターシェルを挟み込み、固定金具でロックする。その状態で、管内まで運び、解錠し、SB工法を進められる。回収スタックは、作業前に本管内でSBの最終到達地点に取り付け、リサーチ終了後にSBを包み込み、地上まで持ち上げるための製品。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

3D配管モデルを走りながら生成する“ヘビ型検査ロボ”、ARで設備の配置確認も

3D配管モデルを走りながら生成する“ヘビ型検査ロボ”、ARで設備の配置確認も

弘栄設備工業は、「第51回管工機材・設備総合展」で、配管内を探査するロボット「配管くん」の開発を進めている。独自開発の配管診断システム「グッとカルテ」と組み合わせた設備検査の新たなソリューションとして提案する。 作業時間を3割減、排水管の通水検査に“ビーコン”とタブレットを活用

作業時間を3割減、排水管の通水検査に“ビーコン”とタブレットを活用

前田建設工業は、ビーコン(Beacon)とタブレット端末を活用した配管の検査システムを開発し、実用化した。取得したデータの計測は、自動で報告書としてまとめられるため、記録者は要らず、検査業務にかかる時間がおおよそ30%削減される。 ロボットに積める小型X線装置、インフラ非破壊検査を効率化

ロボットに積める小型X線装置、インフラ非破壊検査を効率化

産業技術総合研究所と静岡大学はNEDOプロジェクトにおいて、バッテリーで駆動するロボットに搭載可能な、小型で軽量の高エネルギーX線非破壊検査装置を開発したと発表した。老朽化が進むインフラ点検の効率化が急務となる中、小型ロボットを活用した効率的なX線非破壊検査の実現に寄与する成果だという。 SpiderPlusに、高所の配管勾配測定を容易にする新機能

SpiderPlusに、高所の配管勾配測定を容易にする新機能

レゴリスの図面管理・情報共有サポートアプリ「SpiderPlus」に、配管勾配や照度の測定といった新機能が追加された。