BIM/CIMの歴史と本質を学会論文で振り返る【土木×ICTのBack To The Basic Vol.4】:“土木×AI”で起きる建設現場のパラダイムシフト(32)(1/2 ページ)

日本の「BIM元年」となった2009年の「BIM元年」から早16年。現在では設計だけでなく製作や施工、さらに維持管理でのデータ連携が進み、ISO 19650が示すようにBIMのI(属性情報)を建設生産プロセス全体で、どうマネジメントするかが重要となっています。直近では国交省による補助金事業も、2025年度も継続されるなど、国を挙げてBIM/CIMを後押しする動きも本格化しています。そこで今回は、BIM/CIMの歴史を今一度振り返るとともに、土木分野での可能性を解説します。

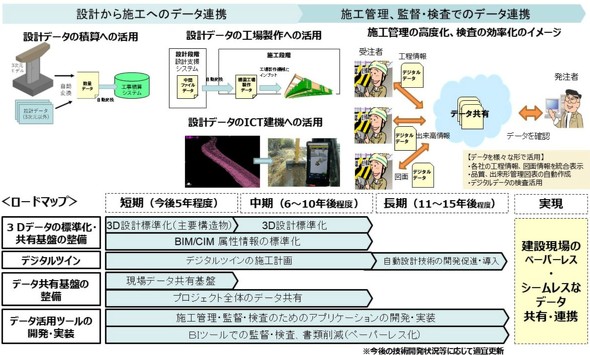

国土交通省では、従来のi-Constructionを加速させ、建設現場のオートメーション化を目指し、生産性を向上させるべく「i-Construction 2.0」の取り組みを進めています※1,2。下図のように、その実現にはデータの連携が重要であり、基盤となるBIM/CIM(Building/Construction Information Modeling,Management)の原則適用が始まっています※1,3。

★連載バックナンバー:

本連載では、土木学会 構造工学でのAI活用に関する研究小委員会で副委員長を務める阿部雅人氏が、AIと土木の最新研究をもとに、今後の課題や将来像について考えていきます。

※1 「国土交通省におけるBIM/CIMの取組について」桝谷有吾/AI・データサイエンス論文集5巻4号p15-28/「科学技術情報発信・流通総合システム(J-STAGE)」/2024年

※2 国土交通省「i-Construction 2.0を策定しました〜建設現場のオートメーション化による生産性向上(省人化)〜」

※3 国土交通省「BIM/CIM関連基準要領等(令和6年3月)」

BIM/CIMの源流は1963年のMITと1970年のIBMサンノゼ研究所

BIM/CIMの源流の1つは1963年、当時マサチューセッツ工科大学(MIT)の学生で、後にCGの父とも呼ばれるアイバン・サザランド(Ivan Edward Sutherland)が博士論文として発表した世界初のCAD「Sketchpad」です※4。Sketchpadは3次元モデルがマルチビューウィンドウで表示され、スタイラスペンで動作する画期的なものでした。

※4 “Sketchpad:A Man-Machine Graphical Communication System"Ivan Edward(30 January 1963)(PDF)

もう1つはデータモデルです。世界初のコンピュータは、1946年に米ペンシルベニア大学で作られた「ENIAC(エニアック)」ですが、データベースなどの基本となるデータの形式や構造/関連性などを定義するデータモデルの開発は容易ではなく、いろいろなモデルが試行錯誤されました。今日よく用いられるリレーショナルモデルは、1970年にIBMサンノゼ研究所に勤務していたエドガー・F・コッド(Edgar Frank Codd)によって発明されたものです※5。

※5 “A relational model of data for large shared data banks"E.F.Codd,Communications of the ACM

米国では、1980年代に建設業の労働生産性が低いことが問題視されました。スタンフォード大学が中心となり、当時最先端の情報技術による統合化/インテグレーションの研究を進め、その成果がBIM(Building Information Model/Modeling)と呼ばれるようになります。

BIMは情報を連携させ、統合化することで、計画、設計、解析、積算、施工計画などの複数の工程を同時並行的に進める「コンカレントエンジニアリング(Concurrent Engineering)」、設計などの上流工程でBIMを使い現実的な条件で先に検討して、施工などの後工程を効率化して手戻りを防ぐ「フロントローディング(Front Loading)」などで、建設プロセスの全体最適化による生産性向上を目指すものです。そのため、BIM/CIMのデータモデルは、単に3次元形状を表すだけでなく、部材などの属性情報を持つプロダクトモデルとなっています※6。

※6 「BIM/CIMの基盤となるデータモデル」矢吹信喜/AI・データサイエンス論文集5巻4号p4-14/「科学技術情報発信・流通総合システム(J-STAGE)」/2024年

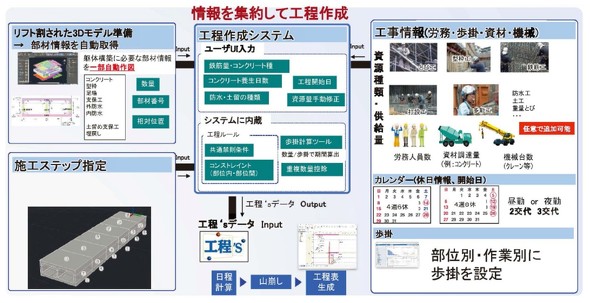

文献7では、作業帯や動線の確保、作業員や材料の調達に配慮した工程計画、配筋作業やその確認検査、型枠や足場、支保工の転用の効率化など、複雑な管理が求められるRC構造物の躯体構築の生産性向上が報告されています。施工計画を最適化するために、下図のような3Dモデル作成、数量自動計算、型枠/足場/支保工などの検討を取り込んだ工程表自動作成ツールが用いられています。

※7 「施工管理における最近のICT活用と今後の方向性」後閑淳司/AI・データサイエンス論文集5巻4号p33-38/「科学技術情報発信・流通総合システム(J-STAGE)」/2024年

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.