安価な注入改良材と作液工程の自動化で地盤注入改良工法を効率化、大成建設:地盤改良

大成建設は、従来品より安価な注入改良材「T-GeoSiliquid」を開発するとともに、現場での作液工程の自動化も実現した。2020年6月30日には、T-GeoSiliquidの性能と現場作液方法の有効性について日本材料学会の技術認証を取得した。

大成建設は、立花マテリアルや東興ジオテックと共同で、液状化対策や地下掘削工事での止水対策に用いる地盤注入改良材「T-GeoSiliquid」を開発した。

T-GeoSiliquidは従来品より20%コストカット

地震時の液状化や建物周辺での地下工事で、地盤の沈下や変形などのトラブルが予想される場合には事前に地盤改良を行い、構造物や施設への影響を低減させる必要がある。現在、施工場所の地盤条件や周辺環境に応じて、地盤にセメントなどを混合して固結させる工法や砂杭を設置して周辺地盤を締固める工法、地下水位を低下させる工法などの各種地盤改良工法が適用されている。

なかでも、地盤注入改良工法は、地盤に挿入した注入管を通じて数時間かけ、地盤内に浸透させた注入材を硬化させ、地盤の強度や止水性を高める。他の工法に比べ、施工機械は比較的小型で、地盤の撹拌(かくはん)・掘削が不要なため、既設構造物の直下や狭隘(きょうあい)部、高さの制限がある場所での使用に適している。しかし、注入改良材が高価でコストがかかるとともに、現場での作液作業では硬化時間の微調整や急な計画変更への対応が困難だった。

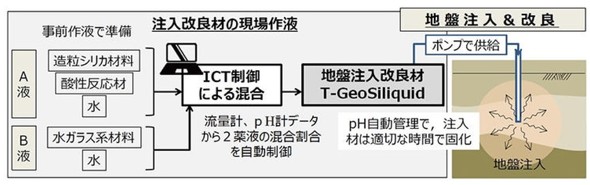

そこで大成建設らは、従来品と比較して安価な地盤注入改良材T-GeoSiliquidを開発し、現場での作液作業をICT制御により自動化して、地盤注入改良工法を効率化させた。

T-GeoSiliquidは、地盤への浸透性に優れた水ガラス系材料を採用しており、硬化後の地盤の強度や長期の耐久性で、既存品と同等の性能を備えながら、素材の見直しを行い従来品よりも20%のコストダウンが見込める。

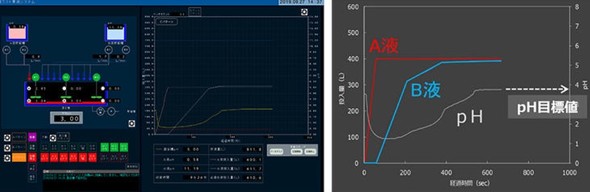

T-GeoSiliquidを用いた施工では、所定pH値を確保するように、2種類の薬液における混合割合(混合速度と混合量)を混合槽のpH計と各薬液の供給パイプに備えた流量計のデータに基づきICTにより自動制御で行うため、硬化時間を調節することが容易になった。

今後、大成建設は、T-GeoSiliquidと自動作液をコストカットと現場での施工合理化を可能とする材料および製造技術として、多様な液状化対策工事や大規模地下工事での止水対策に積極的に活用していく。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

大成建設が開発した「ARES Touch」カスタマイズ法など

大成建設が開発した「ARES Touch」カスタマイズ法など

ウェブサイトに掲載した記事を印刷しても読みやすいPDF形式の「電子ブックレット」にまとめました。無料のBUILT読者会員に登録することで、ダウンロードすることができます。今回お届けするのは、ドイツに本社を構えるGraebertが2020年3月、都内で開催したプライベートイベント「Graebert Japan Annual Meeting 2020」のまとめです。 NTT都市開発と大成建設、博多駅東一丁目開発計画の概要発表

NTT都市開発と大成建設、博多駅東一丁目開発計画の概要発表

NTT都市開発と大成建設は、共同事業「(仮称)博多駅東一丁目開発計画」に関して、「博多コネクティッドボーナス」の認定を受け、計画概要を発表した。博多駅筑紫口エリアのにぎわいづくりと回遊性向上を目指す。 大成建設がMSと協業、初手は地震による建物への影響や作業員の現状などを“見える化”

大成建設がMSと協業、初手は地震による建物への影響や作業員の現状などを“見える化”

大成建設は、運用・保守事業も行える体制を整備し、これまでの建物の引き渡しだけでなく、建造物のライフサイクル全体を収益元の対象とするストック型ビジネスの展開を検討している。 ゼネコン4社らが意匠・構造・設備のBIM標準化に向け、Revit用「RC構造ファミリ」を公開

ゼネコン4社らが意匠・構造・設備のBIM標準化に向け、Revit用「RC構造ファミリ」を公開

オートデスクと大手ゼネコン4社らは、これまで運用ルールがバラバラで鉄骨加工会社(ファブリケータ)などの負担となっていた構造BIMを標準化する取り組みの一環として、鉄筋コンクリートの柱と梁の構造用ファミリをリリースした。提供するファミリは、2018年末に公開した鉄骨に続くもので、RCの構造を生産・施工するために必要なBIMの部材モデルについて、建設会社と鉄骨ファブリケータなどとが、異なる会社間でも円滑に利用できるように標準化を行った。