施工BIM活用の作法と塩梅(施工図のLODとBIM施工図への展開)【後編】:「施工BIM活用の流儀」施工BIMスタートアップとステップアップの道筋(3)(3/3 ページ)

今回の連載は、施工BIMを導入するに当たって、初心者、入門者の視点で、日建連BIM専門部会発行の各冊子を分かりやすく解説する事を念頭においた。また、広く世間に公開されている施工BIMに関する情報を鵜呑みにせず、施工BIMの実態を正しく冷静に見る視点や、施工BIMの今後の方向性や有るべき姿なども交えて解説する。これらの連載内容を今回「施工BIM活用の流儀」と名付けた。

現場スピードに合わせるため、モデルの簡素化も必要

これは、部分詳細をBIMで描き上げる場合に表現方法を工夫した事例だ。

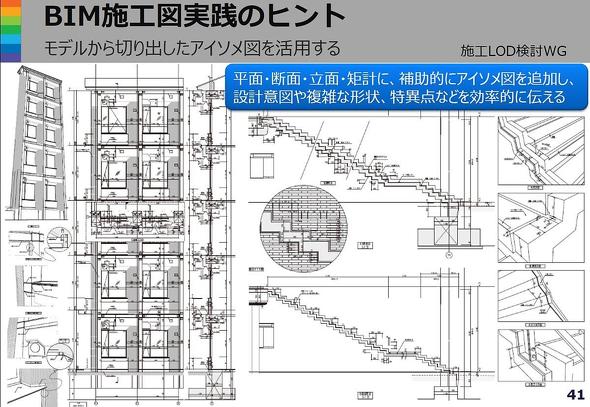

BIMで複雑な形状を描き上げるのは大変だが、正しく理解してもらえず間違った施工をしてしまうリスクを考えれば、この様な複雑なRCの外部階段などを、手間をかけても正確にBIMとして入力する意義は大きい。

そうやって入力した複雑な形状を正確に伝える表現手法として、3D図面上に寸法を記入して2D図面に併記するこのやり方は、非常に分かりやすいのではないかと考えている。

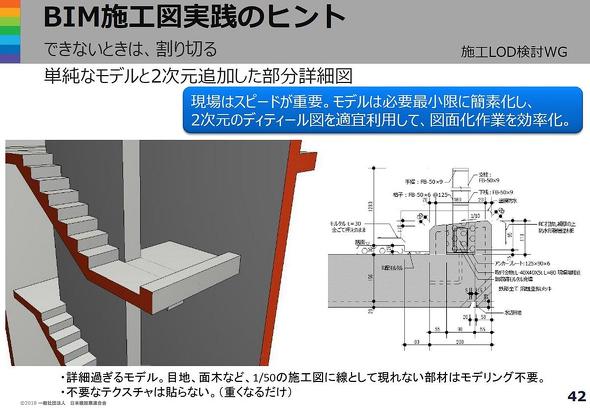

上記は逆に、「出来ない時は割り切る」という事例。

現場はスピードが重要なので、モデルは必要最小限に簡素化し、2次元のディティール図を適宜利用して、図面化作業を効率化することが有効だ。

今まで示した内容と逆のものになるが、まずBIM施工図を広めるためには、こういった考え方も大切だ。この画面の様に、階段躯体は、面の基準寸法が追えるだけに留め、目地、面木など、1/50の施工図に線として現れない部材はモデリングせず、2D加筆のみで表現する。

また、不要なテクスチャを貼るような行為は、図面として役に立たないだけでなくデーターが重くなってしまいますので止める事をお勧めする。

以上、「施工図のLODとBIM施工図への展開」の内容に、平成29年度建築のITセミナー(2018年2月15日開催)での施工LOD検討WG活動報告「BIM施工図実践のコツ」の抜粋を加えて「施工BIM活用の作法と塩梅」と題して解説した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

中小規模の工事でBIM活用拡大、日建連の動向調査

中小規模の工事でBIM活用拡大、日建連の動向調査

日本建設業連合会(日建連)は2018年7月4日、BIM(Building Information Modeling)の優良事例をまとめた「施工BIMのスタイル 事例集2018」を発刊した。前回の事例集2016から掲載企業数を拡大し、施工BIMの適用場面が一つの作業所内で多岐にわたり始めたことを考慮し、取り組み内容ごとに成功要因、創意工夫点、次回改善点、生産性向上への貢献度などを共通のフォーマットで図版を中心に紹介している。 IoTで人と資機材を統合管理、建設現場の働き方改革を支援

IoTで人と資機材を統合管理、建設現場の働き方改革を支援

NTTドコモは、IoTとAIによって現場状況をリアルタイムに分析・共有する「建設現場IoTプラットフォーム」のベータ版を2018年3月1日より提供する。現場にかかわる人材や資機材の情報を統合管理できることが特長だ。