調査リポート

建設技術者は2025年に約11万人不足、生産性向上と働き方改革がカギ:現場管理(2/2 ページ)

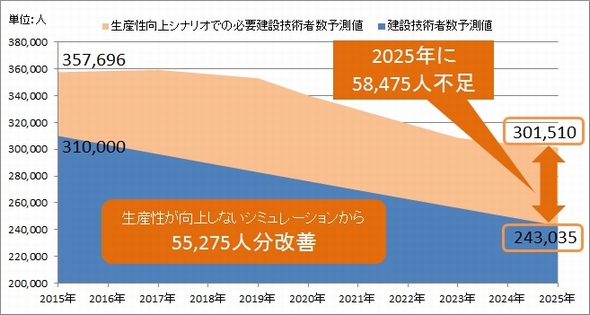

ヒューマンタッチ総研は、国内の建設技術者の人材需給について試算を発表した。建設技術者数は2015年からの10年間で約6.7万人減少し、2025年時点では本来必要な人数よりも約11万人超が不足。一方で生産性向上などが進めば、約5.5万人分の需給ギャップ改善を見込む。

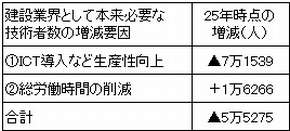

一方で、生産性向上シナリオでは、情報化施工やITによる検査・維持管理などによる生産性向上と、時間外労働の削減や週休2日制の導入といった働き方改革がより進んだ状況を仮定し、「本来必要な建設技術者数」を試算した。

同社は、政府が掲げている「2025年度までに建設現場の生産性が20%向上」という目標が実現した場合、同じ建設需要に対応するために「必要な建設技術者数」は約7万人削減できるとする。一方で、現状2078時間にもなる建設技術者の年間総労働時間を製造業レベル(1958時間)にまで引き下げれば、約1万6000人の雇用が新たに必要になると予想する。

これにより、「本来必要な建設技術者数」が2015年比で約5万人減の30万1510人と試算され、人材需給ギャップは約5万8000人になると予想。現状維持シナリオから約5万5000人分ギャップを改善できるとした。

この結果を受けて、ヒューマンタッチ総研所長の高本和幸氏(ヒューマンタッチ代表取締役)は、IT活用による生産性向上への取り組みは必須になると指摘しつつ、働き方改革の推進によって建設技術者の減少を抑え、試算よりもさらに需給ギャップが改善することも予想されるとコメントしている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

工業化で生産性向上、人材不足に備えた中高層用ビルシステム

工業化で生産性向上、人材不足に備えた中高層用ビルシステム

旭化成ホームズは商業用途が想定される4〜6階建てをメインターゲットとした中高層用ビルディングシステムを開発した。工業化により戸建てと同様に自社グループで施工できるようにした。 建機の遠隔操作、次なる躍進のカギは“5G”と“VR”

建機の遠隔操作、次なる躍進のカギは“5G”と“VR”

KDDIは、大林組およびNECと共同で実証をしている建設機械の遠隔操作に関して、「マイクロウェーブ展2017」で紹介を行った。5G(第5世代移動通信)とVR(仮想現実)で、さらなる建機遠隔操作の効率化を目指す。 半自律で施工可能に、大成建設の床仕上げロボットが進化

半自律で施工可能に、大成建設の床仕上げロボットが進化

大成建設は、2016年に同社が開発したコンクリート床仕上げロボット「T-iROBO Slab Finisher」の機能を拡張し、半自律制御操作を可能とするシステムを開発したと発表した。ロボットの常時操作が不要になり、オペレーター(土間工)の作業負荷を低減できるという。 IoTで土木工事の全てを“見える化”、生産性が15%向上

IoTで土木工事の全てを“見える化”、生産性が15%向上

フジタは建設現場の建設機械、人、測量に関する情報をクラウドに集約し、全工程を可視化する工程管理システムを開発。実際の土木工事現場に導入し、15%の生産性向上を実現した。 効率はドローンの2倍、盛土計測に車両搭載型レーザーを活用

効率はドローンの2倍、盛土計測に車両搭載型レーザーを活用

西松建設とパスコは、盛土法面の出来形計測に車両搭載型のレーザー計測システムを導入。±5cm以内の計測精度を実現するとともに、ドローンを利用した空中写真測量と比較して、計測にかかる作業時間を2分の1以下に短縮できたという。