ロボットに積める小型X線装置、インフラ非破壊検査を効率化:情報化施工(2/2 ページ)

産業技術総合研究所と静岡大学はNEDOプロジェクトにおいて、バッテリーで駆動するロボットに搭載可能な、小型で軽量の高エネルギーX線非破壊検査装置を開発したと発表した。老朽化が進むインフラ点検の効率化が急務となる中、小型ロボットを活用した効率的なX線非破壊検査の実現に寄与する成果だという。

ロボットのバッテリーを電源に

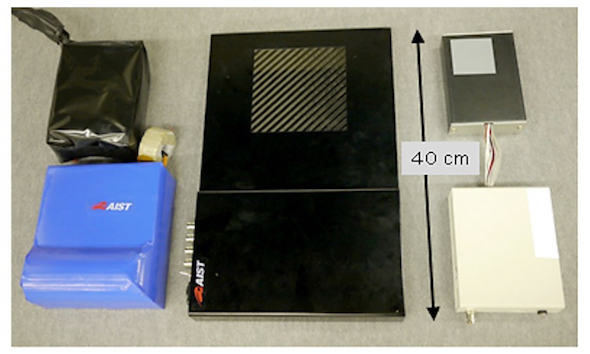

カーボンナノ構造体を用いたX線源は、従来のX線源で必要であった電子源用ヒーターやフィラメントが無いため、待機電力が不要で、X線発生時にしか電力を消費しない。今回、200kV(キロボルト)以上の電圧に耐えられる小型のX線管と高電圧駆動回路を新たに開発して、200keV(キロ電子ボルト)以上の高エネルギーX線を発生できるX線源を実現した。

またX線検出器としては、X線照射で発光する蛍光体と2次元光検出器を用いた光変換型X線検出器と、テルル化カドミウム半導体素子を用いた直接変換型X線検出器の2種類を開発した。今回開発したX線源と2種類のX線検出器は、全て平均消費電力が40W(ワット)以下であり、プラント配管検査用に開発しているロボット用の14.8V(ボルト)バッテリーで駆動できる。

今回開発のX線源とX線検出器からなる非破壊検査装置の性能を確認するため、X線源とX線検出器の間に1cm厚の鋼板を複数枚置き、鋼板の間に3mm(ミリメートル)の鉛文字を挟み込んでX線透過像を撮像したところ、1ショット0.1秒のX線照射で、光変換型X線検出器および直接変換型X線検出器ともに5cmの鋼板を透過して鉛文字の画像が得られたという。また、X線を複数回照射すればイメージング可能な透過厚を増すことができ、光変換型X線検出器では18ショットを蓄積して、7cm厚の鋼板を透過した画像が得られる。

同装置を用いることにより、プラントの配管など、厚みのある金属部材の減肉検査を高精度に実施することが可能になる。また、小型軽量でバッテリー駆動できることから、自動検査ロボットなどに搭載してインフラ構造物の検査現場での効率的な検査ができるようになる。

今後、同装置を化学プラント配管検査用のバッテリー駆動ロボットに搭載して、配管の減肉計測などの自動検査の実証試験を行う予定だ。また、他のインフラ構造物の非破壊検査への応用も検討している。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

中性子でインフラを非破壊検査、適用範囲を広げる新手法

中性子でインフラを非破壊検査、適用範囲を広げる新手法

理化学研究所などの研究グループは、中性子を利用しコンクリート内部の損傷などを検知する非破壊検査の新手法を開発した。従来のように対象物を検出器と中性子源で挟み込む必要がないのが特徴で、橋だけでなく空港の滑走路やトンネル壁の非破壊検査に適用できるという。 鋼材・コンクリートの欠陥を非破壊で検出、画像化もできる新技術

鋼材・コンクリートの欠陥を非破壊で検出、画像化もできる新技術

島津製作所は超音波と光で鋼構造物やコンクリートの欠陥を非破壊で検出・画像化する新技術を開発した。国内のインフラ老朽化が課題となる中で、インフラ維持管理における検査工程の省力化・効率化に貢献できる技術だという。今後さらなる研究開発を進め、3年後の事業化を目指す方針だ。 進むインフラ老朽化、“達人頼み”を補う技術が続々登場

進むインフラ老朽化、“達人頼み”を補う技術が続々登場

日本の道路や橋梁、トンネルなど、インフラの老朽化が加速している。いまだに多くを人手によって点検・整備・補修しているこの領域だが、労働人口減少により現在の手法では対応が難しくなり、先進技術の活用に注目が集まっている。2015年7月22〜24日に東京ビッグサイトで開催された「インフラ検査・維持管理展」での出展内容を紹介する。