竹中工務店のデータドリブンな現場BIM連携 キーはCDEと「I(情報)活用人材」:BIMのIを現場でも使いこなすには?

BIM活用で課題となっているのが情報の不整合や業務の非効率化を招く、設計〜生産〜施工〜維持管理でのデータ分断だ。その解決策は、BIMの情報を管理する基盤となる「CDE(共通データ環境)」の整備にある。“オープンBIM”を掲げる竹中工務店では、他社にないCDE活用に特化したチーム「BIS」が重要な役割を果たしている。

竹中工務店 東京本店 プロダクト部 BIMグループは、異なるツールで作成されたBIMデータを各プロセス間で連携させる“オープンBIM”の考えのもと、CDE(共通データ環境)ツールの一つとしてACC(Autodesk Construction Cloud)の導入を早くから進めてきた。

今ではBIMグループには社員7人と外部人材12人の計19人が所属し、BIMに関する幅広い業務を担っている。BIMを活用した施工図の試行をはじめ、作業所でのモデル重ね合わせ支援、設計情報を施工へ効率的に引き継ぐためのプロパティー情報の整理などだ。設計段階で施工計画を前倒しで行う“フロントローディング”を目的としており、グループ長の滝本秀明氏は「BIMグループは設計と生産の情報をつなぐ緩衝材のような存在だ」と説明する。

最近では、建設コストの可視化やファシリティマネジメント(FM)でのBIM活用も見据えたデータ活用のための情報整理などにも着手している。

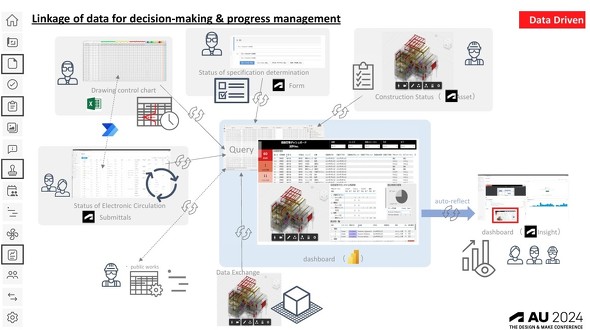

特にBIMグループが注力しているのが「もの決め管理」だ。滝本氏は「近年、発注者、設計者、生産側の協力会社間での意思決定の管理不足が、工期全体に影響を及ぼすケースが増えている。そのため、川上段階での遅延を視覚的に把握できる仕組みを確立し、遅延を未然に防ぎたい」と語る。

一つの取り組みとして、通常Excelで管理し、進捗管理をしていた作図管理表とオブジェクトの紐付けによる“作図進捗状況の可視化”を試行している。Excelの作図管理表は、施工図/製作図のそれぞれの進捗は管理できる。一方で変更が発生する時に、発注段階に近いなど変更が作図管理表上はOKでも、対象となる製作物に接するもしくはレイアウトに影響が出る製作物に関しては、作図管理表から読み解いて関係者と協議をする方法をとってきた。「解決のために、作図管理表の各製作物とオブジェクト、ACCによる図面回覧した実績などをデータ連携させて、作図の進捗状況をモデルに可視化した。これを活用し、変更対応に影響する製作物を関係者と共有して、適切な作図や変更管理ができればと考えている」(滝本氏)。

オープンBIMに欠かせない情報基盤の整備

“作図進捗状況の可視化”やその他のBIMグループの業務を円滑に進めるには欠かせない要素がある。その一つが情報を扱う基盤の整備だ。

BIMグループでは、デジタルデータをベースにしたワークフローを構築するために、これまでアナログとデジタルが混在しながらバラバラに管理されていた情報の整理を進めている。「BIMグループが発足する以前は、フォルダ構成や命名規則といったデータの基盤整備は各作業所に任されていた。しかし、設計や生産、施工など部門を横断して情報をマネジメントするには統一した基盤が必要になる」(滝本氏)。

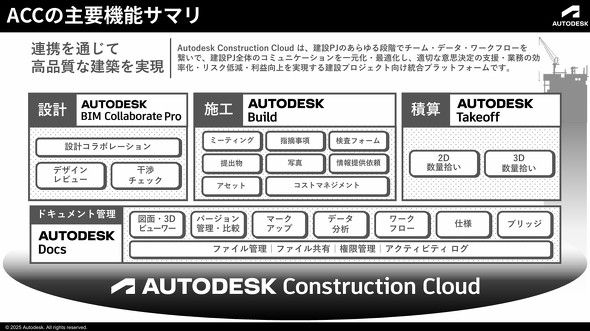

その情報基盤に活用しているのが、多様な機能でCDEの役目を果たすACCだ。ACCはプロジェクトに関わる全てのチームやプロセス、データをクラウド上で統合管理するBIMのプラットフォームとなる。

滝本氏は「BIMのオブジェクトやプロパティー、パラメーターの設定だけでなく、課題管理やワークフローのデータ化を進める上で欠かせないミーティングやアセット管理の機能を備え、総合的に使いやすい」と評価する。

BIMグループ主任の三好康平氏は「重要なのは何を実現するかで、単独のツールにこだわらず、ツール同士の連携が柔軟なこともオープンBIMでは重要となる」とACCが他ツールとの連携が容易な利点も挙げる。実際にACC上でモデルや図面を管理し、現場で施工図などを共有する際には、協力会社や職人が利用しやすい別のCDEとするなど使い分けている。

他にない竹中工務店独自のBIM活用支援チーム「BIS」

BIMグループの業務で、もう一つの欠かせない要素がACC上で整理した情報を目的に合わせて扱えるようにする人材だ。BIMグループには、作業所でのCDEの情報マネジメントを支援するチームとして「BIS(Building Information Secretary)」を配置している。

BISのメンバーは当初、作業所の重ね合わせ支援をメイン業務としていたが、重ね合わせが作業所に定着するにつれ業務範囲を広げ、作業所でのデジタルデータ活用支援など現場作業所とBIMをつなぐ直接的なやりとりにも携わるようになった。ここのところは生産現場でのデジタルデータ活用の定着に伴い、BI(ビジネスインテリジェンス)ツールを駆使して作業所で集めたデータを可視化し、現場責任者の判断材料に役立ててもらう試みにも取り組んでいる。

滝本氏はBISの意義について、「作業所でのBIM活用を広げるには、図面やBIMモデル、進捗管理、コスト情報など、これまで点在していたデータを整理するだけでなく、掛け合わせて見える化し、直感的に理解できなければならない。そのためには属人的ではなく誰でも使える仕組みが欠かせない。その仕組み作りをBISが支えており、データ活用が進む建設業界で欠かせない存在となるだろう」と強調する。

BISの作業所に寄り添う人材育成体制

BISにはRevitやACCなどのオペレーション以外にも、作業所で新たなワークフローを本当に使ってもらうには要望を的確にすくいとらなければならないため、ある程度の建築知識も求められる。しかし、両方を兼ね備えた人材は少なく、現BISメンバーもほとんどが建設業界未経験でスタートした。

滝本氏は「当初はBISのメンバーが作業所の協力会社などが参加する重ね合わせ会に同席しても、何を話しているのか理解できなかった。そこで分からなかった用語をリスト化し、建築知識のある社員が説明する勉強会を毎週開催して知識の底上げを図っている。重ね合わせのモデルには、必要な要素がモデリングされていないものが意外と多い。モデル検討時に何が必要か分かるように納まりの勉強会も実施している」と紹介する。

BISメンバーの宮嶋明氏は「身近に作業所の知見がある人がいてオープンに受け答えできる環境があったことは、業務習得でプラスに働いた。新たなワークフローを構築する際も、作業所ノウハウを理解している社員と協力し、効率的に進められた」と振り返る。

BIMグループ主任の嶋厚寛氏は「ワークフローの整備には客観的な視点が重要。BISは建築知識を持たない分、バイアスのない視点で課題を捉えられる。客観性とツールに関する深い専門性の組み合わせが相乗効果となっている」とBISのメンバーが建築知識を持っていないことが逆に強みと指摘する。

現在のBISチームは5人体制。マニュアル作成や社内教育を通じて、育成と組織拡大に努めている。滝本氏は「人材派遣会社とも連携し、BISの人材育成に取り組むことを視野に入れている」とし、三好氏は「労働人口が減少する中で、建築知識がない人でもBIMの基盤整備に関与する体制を整えることは、省力化や省人化の観点で価値がある」と補足する。

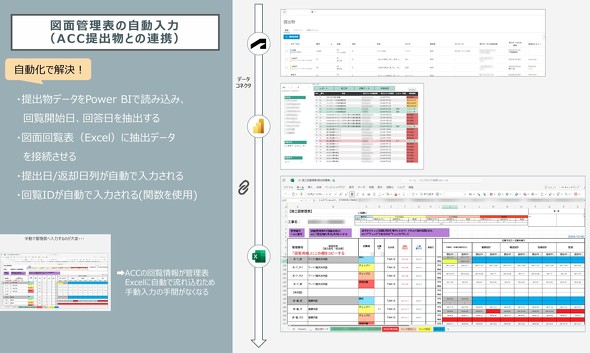

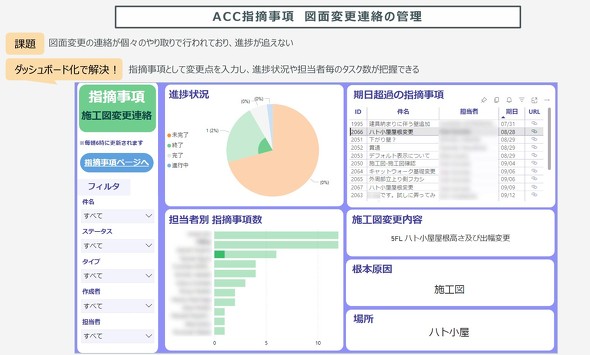

BISの露峰ももえ氏は実体験を例にとり、「施工図の図面回覧などでドキュメントコントローラーが毎日、手動で閲覧や指摘事項の状況を管理表へ入力し、期日を過ぎている人を特定して連絡していると聞き、負担軽減のワークフローを考えることになった。しかし、経験がなく、どの程度大変か、何が求められているのかが分からなかった。そこで作業時間や関係者数、メール通知の内容などをヒアリングし、課題を洗い出した」と、分からないからこそニュートラルな立場で課題に向き合える利点を口にした。

その結果、ACCとデータ分析ツールのMicrosoft Power BI、Excelを連携させ、回覧や図面修正、重ね合せ会指摘などさまざまなタスクの状況が自動入力され、ダッシュボード上で一目で把握できるシステムを構築した。

東京海上ビルディングのプロジェクトで現場適用

ACCとBISが目に見える形で成果を上げた現場がある。東京都千代田区で2028年の完成を目指し、建設中の「(仮称)東京海上ビルディング計画」だ。

嶋氏は作業所のBIMマネジャーを内勤からフォローする役割としてプロジェクトに参加。簡単なグループ打ち合わせにACCのミーティング機能、データの重ね合わせにはモデルコーディネーション機能、提出物の回覧や管理にもACCを用い、「内勤ながら効率的な現場支援ができている」と自信を示す。

BISからは宮嶋氏が着工約1年前の2024年夏からPJに関わり、PJ関係者と協力しながら、作業所と週1回で3カ月に及ぶ協議を重ね、ACCのフォルダ構成や権限設定、回覧構成、指摘事項といった設定を決めていった。現場関係者には「BISのようなデータを統括する人材の必要性が明確になった」と好評だ。

建設データドリブンの未来とCDEの在るべき姿

最後に滝本氏へACCをはじめとするツールの可能性も含め、建築データドリブンの展望とCDEの在るべき姿を聞いた。

「BIMグループの取り組みは、まさに“データで仕事をする”ことにある。生産側の立場としてモデル改良だけではなく、課題の発見や意思決定のプロセスにデータを生かすことも重要だ」(滝本氏)。

データ活用が進めば管理の視点も加わり、プロジェクト横断で進捗状況を可視化し、問題が発生しそうな箇所を早期に察知して対策を講じることも可能になる。設計図や施工図、設計変更の情報を一元管理し、原価管理とも連携させることで、設計変更による増減精算や協力会社との契約の流れまでもスムーズにつながる。工事進捗のデータとも結び付ければ、バラバラだった情報を統合して精度の高い情報マネジメントが実現する。「データ連携による判断や調整を行うことが“データドリブンデザインビルド”の生産分野の重要な要素の一つだ」(滝本氏)。

CDEについては、「ゼネコン主導でCDEを管理すると、発注者や維持管理者がプロジェクト完了後に必要な情報へアクセスしにくい。多様なステークホルダーも参画できる運用の在り方を1社で模索するのではなく、ACCのユーザー会なども通して業界全体で取り組めば、より使いやすいCDEとなるはず」と期待を寄せる。

今後は、それぞれの立場に適したCDEを連携させていくことが重要とし、「たとえ異なるデータを扱っていても、共通化されたルールに則って管理ができればプロセス全体の最適化が実現する。その点でACCはプラットフォームとして最良の選択肢に成り得る。また、BIMで真にデータ活用するためにはBuilding Information Modelingの“Information”に特化したBISのような人材も不可欠だ」と力強く語った。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:オートデスク株式会社

アイティメディア営業企画/制作:BUILT 編集部/掲載内容有効期限:2025年6月25日

竹中工務店 東京本店 プロダクト部 BIMグループ長

竹中工務店 東京本店 プロダクト部 BIMグループ長

竹中工務店 東京本店 プロダクト部 BIMグループ 主任

竹中工務店 東京本店 プロダクト部 BIMグループ 主任

竹中工務店 東京本店 プロダクト部 BIMグループ BIS

竹中工務店 東京本店 プロダクト部 BIMグループ BIS 竹中工務店 東京本店 プロダクト部 BIMグループ BIS

竹中工務店 東京本店 プロダクト部 BIMグループ BIS

竹中工務店 東京本店 プロダクト部 BIMグループ 主任

竹中工務店 東京本店 プロダクト部 BIMグループ 主任