能登半島地震の復旧で実践 熊本大 大西教授による建築設計の新たな地平:先端技術を活用した建築プロセス変革

建築分野におけるコンピュータ技術の可能性を追求する熊本大学 教授 大西康伸氏。能登半島地震での実践経験から得たBIMやドローンなどの先端技術の活用や最新ワークステーションで実現する大規模点群データ/VRの可能性に迫る。

日本の建設業界は今、重大な岐路に立っている。若手人材の不足、熟練技術者の高齢化、慢性的な長時間労働、建設コストの高騰などの課題が山積する一方で、建設需要は増加の一途をたどる。こうした状況下で持続可能な発展を遂げるには、生産性向上を軸とした大胆な変革が不可欠だ。

業界が直面する難題にBIMをはじめとするコンピュータ技術を駆使したアプローチで挑むのが、熊本大学 大学院 先端科学研究部 教授 大西康伸氏だ。研究室では建築のライフサイクル全般の企画から基本設計、実施設計、施工、維持管理までの各プロセスでコンピュータ技術を活用し、全体の合理化と最適化を図る研究を進めている。

大西氏は、業界の真の課題は持続的発展を可能にする“日常業務を効率化する技術開発”にあるとし、「将来、全設計者が日々使える技術をいち早く見つけ出し、実用化までの道筋を作っている」と語る。

大西 康伸/Yasunobu Onishi

大西 康伸/Yasunobu Onishi熊本大学 大学院 先端科学研究部土木建築学部門 人間環境計画学分野 教授。

専門は建築分野におけるコンピュータ支援、コンピュテーショナル・デザイン。建築設計や施工、維持管理におけるアナログとデジタル、リアルとヴァーチャルを横断する最先端技術の利活用や、コンピュータを使った最先端の建築デザインおよびそのための新しい設計理論の構築。2013年日本建築学会奨励賞、主な著書に『建築のデザイン科学』(共著、京都大学学術出版会、2012年)、『BIMのかたち』(共著、彰国社、2019年)

能登半島地震で明らかになった研究の方向性

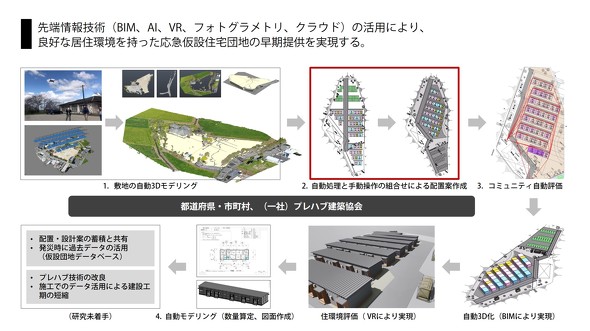

大西氏が注力しているのが、2024年1月1日に発生した能登半島地震で採用された応急仮設住宅の配置計画プログラムだ。

研究室は2016年に発生した熊本地震をきっかけにプレハブ設計の研究に着手。能登半島地震ではプレハブ建築協会の要請を受け、約150の敷地で応急仮設住宅の配置方針案作成に参画した。

熊本地震では、応急仮設住宅の供給に時間を要するのを目の当たりにした。被災地の混乱や地理的特性など要因はさまざまだが、大西氏は「設計面では、応急仮設住宅の配置計画立案に時間を要したことが障壁となった」と指摘する。

問題に対処するため、BIMソフトウェアのAutodesk Revitで動くビジュアルプログラミングツール「Dynamo(ダイナモ)」にプログラミング言語「Python(パイソン)」を実装し、応急仮設住宅の自動配置プログラムを開発した。大西氏は「応急仮設住宅には配置に関わるさまざまなルールが存在する。計画案が全てに合致するかどうかを人力でチェックすると手間がかかり過ぎる。そこで敷地情報を与えるとルールを満たす配置計画を自動作成するプログラムを組み、設計作業の効率化と迅速化を図った」と開発意図を説明する。

自動といっても全自動ではなく、コンピュータが生成した計画案を人が修正し、その結果を基にコンピュータが再度計画案を立案するというプロセスを繰り返して配置図を固める。配置ルールの整合性はコンピュータが確認し、集会所の位置や幹線道路の通し方など重要な意思決定は人が担う。人とコンピュータの相互作用を通じて効率的かつ実用的な配置図を導き出す方法を大西氏は「BIMを介した対話的設計手法」と呼ぶ。

明確になった敷地情報デジタル化の必要性

自動配置プログラムには革新性と効率性があったが、新たな課題も浮き彫りにした。プログラムに必要な、正確な敷地情報を入手できないことだ。

通常であれば、被災地での応急仮設住宅の計画は設計者が現地に出向いて検討する。だが、発災後の混乱の中、設計者が現地に入り設計に取り組むことは容易ではない。そこで、能登半島地震ではインターネットでの遠隔設計が採用された。遠方にいる設計者は、現地から届く敷地調査データを基に配置方針を立案することになるが、実際に送られてきた調査結果は現地の状況を漏れなく伝えるものとはほど遠い資料であった。「資料に添付された写真は、敷地のどの場所の何を撮影したのか判別がつかないものが多かった。敷地境界付近の状況や地割れがあっても寸法や位置が判然としなかった」と大西氏は振り返る。

経験豊富な専門技術者であれば対処できたかもしれないが、大西氏以外は全員学生の研究室にとっては設計上の大きなハードルになった。「敷地情報を十分に読み取れず、手戻りが多発した」との言葉通り、提出した配置方針案の大半は何らかの変更が必要だった。こうした経験から大西氏は、応急仮設住宅用の敷地をデジタル化する重要性を痛感した。

実のところ大西氏は以前から「敷地調査のデジタル化が進んでおらず、今後は建築設計の基盤となるBIMとの連携を考慮すると新たな手法が必要」と考えていた。そこでドローンで得られた土地の画像から3D点群データを生成してBIMのオブジェクトに自動変換するプログラムを開発しており、能登半島地震時には既に完成していた。

しかし、能登半島上空の緊急用務空域への指定によって、ドローンによる現地調査がかなわなかった。大西氏は災害時に迅速な対応を可能にするためにも「各自治体が仮設住宅建設候補地のリストを事前に作成し、平時にドローンによる敷地調査と配置方針案を準備しておくことが大切だ」と提案する。

高性能ワークステーションで広がる建築設計の新時代

研究室が確立したドローンを使った敷地情報のデジタル化技術は、既に多様なプロジェクトに適用されている。

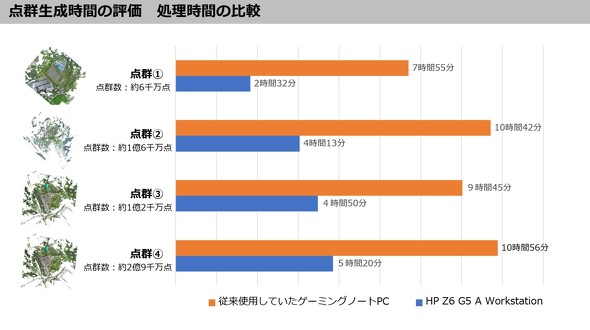

その一つが、官民連携のPark-PFI制度を活用した「東平尾公園(大谷広場)整備・管理運営事業」の敷地調査だ。2024年7月に公園敷地モデリングのためにドローン飛行とLiDARによるスキャンを実施し、3D点群データを生成した。広大な敷地故にデータ量が膨大で処理に苦慮していた。「約3億点もの点群データを扱うと、従来の高性能ノートPCでも処理に11時間以上を要した。しかも、一晩動かして研究室に朝来たらPCが落ちていたなど、安定性も問題だった」(大西氏)

強力な助っ人となったのが、AMD製CPUを搭載した日本HPのデスクトップ型ワークステーション(WS)「HP Z6 G5 A Workstation」(以下、HP Z6 G5 A)だ。HP Z6 G5 AはCPUに「AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX シリーズ プロセッサ」を採用している。グラフィックスカードも最大3基取り付けることが可能で、BIMをはじめ3DCGやxRなどの建築ビジュアライゼーションやAI学習などにも適している。

大西康伸研究室で稼働する「HP Z6 G5 A Workstation」。CPUにThreadripper PRO 7975WX プロセッサ + PRO テクノロジー(32コア、64スレッド、128MBキャッシュ、ブースト5.3GHz)、256GB(4x64GB)のDDR5 5600 ECC、SSD ZTrb 1TB 2280 PCIe-4x4 TLC M.2、GFX NVIDIA RTX 4000 Ada 20GB 4DPを搭載

大西康伸研究室で稼働する「HP Z6 G5 A Workstation」。CPUにThreadripper PRO 7975WX プロセッサ + PRO テクノロジー(32コア、64スレッド、128MBキャッシュ、ブースト5.3GHz)、256GB(4x64GB)のDDR5 5600 ECC、SSD ZTrb 1TB 2280 PCIe-4x4 TLC M.2、GFX NVIDIA RTX 4000 Ada 20GB 4DPを搭載導入後すぐに大西氏は「とにかく処理速度が速いことに驚いた。約3億点の点群データの処理時間が従来の約半分に短縮された。コンピュータの安定性も飛躍的に向上し、処理中にシステムがダウンすることもなかった」と卓越したパフォーマンスを実感した。

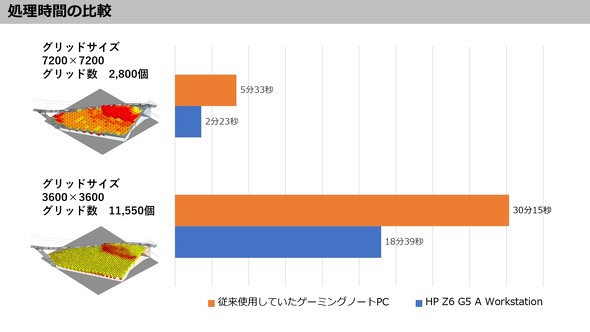

土量算出プログラムでも大きな成果をもたらした。HP Z6 G5 Aを利用することで、現況地盤データと計画地盤データの差分から算出する時間が大幅に高速化。大西氏はHP Z6 G5 Aと高性能ノートPCを比較した資料を示して「『5分から2分』『30分から18分』の時間短縮は一見すると小さいが、土量計算は条件を変更して何度も繰り返すため、設計プロセス全体の生産性向上につながる。特に、精密な計算のためにグリッドサイズを細かくするとその効果はより顕著になる」と説明した。

VRのポテンシャルを引き出す、AMD製CPUを搭載したWS

大西氏はVR活用でもHP Z6 G5 Aの真価を実感した。研究室は、建築設計に革新をもたらす技術としてVRに早くから着目。2023年に参加した3階建て住宅プロジェクトでは8メートルの高低差がある敷地の眺望検討に用いた。ただ、当時使用していたノートPCでは思うような結果が得られず、もどかしさを感じていた。

性能比較のために同一データをHP Z6 G5 Aで処理したところ、VRで問題なく点群データが表示できた。大量のデータをリアルタイムに表現するAMD製CPUによるレンダリングの処理能力に大西氏は感動を覚えたという。

VR体験の向上でもWSの性能が大きく寄与することが明らかになった。大西氏は「同じヘッドマウントディスプレイ(HMD)にもかかわらず、VR空間の解像度が1桁上がったかのような体験だった」と評し、HP Z6 G5 AがHMDの性能を最大限に引き出す可能性にも触れた。

最新のWSでのVR体験の進化について、大西氏は「これまで技術的制約で実現困難だった、3D空間内でのBIMモデルや点群データの没入型体験が高性能WSで可能になる。新しい研究の誕生や実務におけるVRのより幅広い活用を強く予見する」と熱意を込めて語る。

建築プロセスの進化を支える高性能WS

研究室のアプローチは、「普及が前提」という明確な方針に基づいている。ドローンを使って敷地情報をデジタル化する技術は、専門知識がなくても運用できるように設計されている。開発中の「建築維持管理支援システム」でも、現場の施設管理者がストレスなく不具合を記録できることにこだわったインタフェースとしている。

建築分野でのコンピュータ技術の民主化と普及に注力する大西氏の姿勢は、WSの進化への期待にも表れている。「現状の高性能を維持しつつノートPCぐらいに小型化されれば、クライアント先への持参など利用の幅が広がる。現場利用を想定すると、スマートフォンサイズで頑丈なWSができれば理想的だ」

自らの研究を「最先端研究ではなく半歩先の開発」と評する大西氏。その先見性ある研究アプローチは、既存の建築プロセスをより効率的な在り方へと進化させるだろう。そのときに欠かせない伴走者となるのは日本HPとAMD製CPUを搭載したワークステーションに違いない。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:株式会社日本HP

アイティメディア営業企画/制作:BUILT 編集部/掲載内容有効期限:2024年11月24日

Amazonギフトカードが当たる!

「高性能PC/ワークステーション」に関するアンケートを実施中です。アンケートにご回答いただいた方の中から、抽選で10名様にAmazonギフトカード3000円分をプレゼントいたします。